| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | |||||||||||

|

| ||||||||||||

| Report | Kulturation 1/2010 |

| Redaktion | |

| Zum Gedenken an Günter Mayer (1930-2010) Dietrich Mühlberg, Jürgen Schebera, Jörg Petruschat | |

| Am

6. November 2010 wäre Günter Mayer achtzig Jahre alt geworden. Für

diesen Tag hatten seine Freunde, Schüler und Kollegen einen festlichen

Abend geplant. Doch Günter Mayer verstarb wenige Wochen vorher am 2.

September. So wurde aus der Geburtstagsfeier ein Erinnerungsabend in

der „Wabe“ im Thälmannpark. Wir geben hier die Texte der uns

vorliegenden Wortbeiträge von Dietrich Mühlberg, Jürgen Schebera und

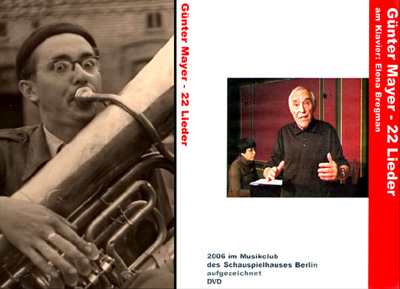

Jörg Petruschat wieder. Eine Aufnahme dieser Veranstaltung auf DVD hat Stefan Paubel produziert. Sie kann unter stefan.paubel@gmx.de bestellt werden (für 5 + 3 €). Ebenfalls dort zu haben „Gespräche mit Günter Mayer 2010“ (3 DVD für 15 +3 €) und "Günter Mayer singt 22 Lieder (Klavier Elena Bregman)“ 2006 (5 + 3 €). Nachruf des Berliner Instituts für kritische Theorie: http://inkrit.de/aktuelles/aktuelles-index.htm. oder Das Argument 288.

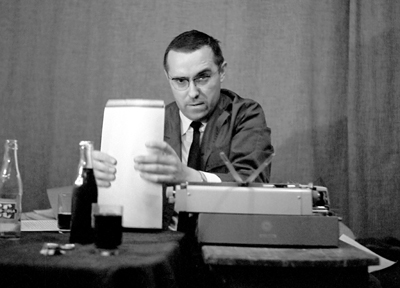

Günter Mayer 2010. Foto © S. Paubel Dietrich Mühlberg Günter Mayer zu seinem 80. Geburtstag Wir sind hier zusammengekommen, um Günters 80. Geburtstag zu feiern. Und er kann nicht mehr dabei sein. Trotz disziplinierter Symbiose mit seinen lebenserhaltenden Maschinen hat er es nicht mehr geschafft. Inzwischen haben ihn seine Familien würdevoll bestattet und wir feiern ihn heute beinahe so, als wäre er noch dabei. Beinahe meint, dass, säße er unter uns, ihm niemand hier erzählen müsste, woher er gekommen ist und wie sein Leben war. Und als wäre er noch dabei meint: wir wollen ihn als Freunde an Gemeinsames erinnern. Günter ist 1930, noch gut zwei Jahre vor der Nazi-Herrschaft geboren, aber bald sollte auch er zum völkischen Nachwuchs gehören. Er kam 1940 zum Jungvolk und durfte nach bestandener Probe als Pimpf außer seiner Jungvolkuniform auch den Schulterriemen und das HJ-Fahrtenmesser tragen. Hier wurden Treue zum Führer, Befehl und Gehorsam eingeübt, lernte man Kameradschaft, Disziplin und Selbstaufopferung für die „Volksgemeinschaft“. Mit vierzehn Jahren wurde Günter ein richtiger Hitlerjunge, doch zu jung noch, um als Flakhelfer eingezogen zu werden. Im März 1945 wurde er in der Gethsemanekirche eingesegnet. Eine Feier, die durch Fliegeralarm gestört wurde. Als Mutter und Sohn aus dem Luftschutzkeller kamen, war der Himmel schwarz von Rauch, doch ihr Haus stand noch. Das war gleich um die Ecke, in der Lychener 33, Hinterhof, aber mit Blick auf den Friedhof der Freireligiösen Gemeinde. Hier lebten sie seit 1936, Vater Schlosser, Mutter teils Hausfrau, teils Reinigungskraft. Hier hatte Günter dann auch sein Studierzimmer, hier wohnte er nach der Hochzeit mit unserer Seminarkollegin Ingrid noch drei Jahre und zog erst aus, als er schon 31 Jahre alt war. Die HJ habe ich erwähnt, um daran zu erinnern, dass Günter gerade noch, zur Hitlerjungen-Generation gehört (das sind die zwischen 1922 und 1930 Geborenen), zu jener Generation, die auch in der politischen Geschichte der DDR eine so wichtige Rolle gespielt hat. Und ich will damit auch andeuten, dass Günter drei „Gesellschaftsordnungen“ aktiv erlebt hat. Wenn ich die antifaschistisch-demokratische Nachkriegsphase dazu rechne, waren es sogar vier „Ordnungen“ – und gerade in dieser vierten Phase hat Günter prägende Erlebnisse gehabt. Mit fünfzehn waren für ihn der Krieg und die achtjährige Volksschule beendet. An einen höheren Bildungsweg war zunächst nicht zu denken. Und so begann er eine bautechnische Lehre bei der Eisenbahn und – als das möglich wurde, ging er auf die Abendoberschule. Auch die politische Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn hatte sich damals auf die Jugendarbeit konzentriert. Erfolgreich hat sie Günter davon überzeugt, dass eine antifaschistische, eine neue Gesellschaft arbeitender Menschen aufgebaut werden müsse. Als Jungeisenbahner lernte er handwerkliches Arbeiten, technisches Konstruieren, lernte Kommunikation in landesweiten Netzen von Schienen und Drähten, lernte Hierarchie und Aufstiegsmuster einer Großorganisation. Von hier aus wurde er auch zur Abendschule geschickt. (Um diese Zeit war Günter Mittag schon Gewerkschafter im Bahnhof Pasewalk.) 1949 hatte er zwar Lehre und Abitur geschafft, doch es hatte ihn auch ereilt, was bis zum letzten Atemzug sein Handicap bleiben sollte: seine Lunge war angegriffen. Vier Jahre hielt ihn das auf. Und so fiel er aus der ersten Aufbaugeneration heraus, jener Generation bekennender Hauruck-Enthusiasten, die im Osten die Chance hatte, in die neuen Funktionseliten aufzusteigen. Und die lange Krankheit und Rekonvaleszenz – so war mein Eindruck – hatten ihn sensibler gemacht, hatten ihm Zeit für andere Bücher, auch Zeit für Kunst, Zeit zum Nachdenken gebracht. Als er schließlich studieren konnte, wählte er kein technisches Fach, sondern die Philosophie. Und als er begann, waren seine Kommilitonen mit „ordentlichem Abitur“ sechs Jahre jünger als er. So wie ich – wir waren in derselben Seminargruppe, als ich ihn 1954 kennen lernte. In Samtjacke, das lange Haar nach hinten gekämmt, mit Brille und öfter mit Krawatte. Ein älterer erfahrener Genosse, fest davon überzeugt, dass ich als Oberschüler noch lange nicht die politische Reife habe, auch nur Kandidat der SED zu werden. Was uns verband, war das diffuse Interesse an „philosophischer Ästhetik“. Das war freilich am gerade wiederbelebten Philosophischen Institut – wir waren erst der zweite ordentliche studentische Jahrgang – ein schwierig Ding. Es tobte gerade der politische Kampf gegen den Formalismus und die bürgerliche Dekadenz, den wir prinzipienfest und philosophisch-argumentativ näher begründen sollten. Andererseits hatten wir schon einen gewissen naiven Kunstsinn ausgebildet. Das ließ und manchmal zweifeln. Wir gingen oft recht eigenartige Wege. Ein Seminar sollte uns z. B. in die Weiterentwicklung Hegelscher Ästhetik (immerhin) durch den russischen revolutionären Demokraten Tschernyschewski einführen. Das Seminar hinterließ als Dokument ein Büchlein, in das der Seminarleiter Wolfrum damals getreulich den Verlauf der vier Sitzungen eintragen hatte. Mein Blatt ist leider leer geblieben, aber über Günter ist vermerkt: „Er war wieder gründlich vorbereitet und hat alle aufgeworfenen Fragen richtig beantwortet.“ Über Rudi Bahro ist notiert: „B. redet immer ungefragt dazwischen. Er behauptet, meine Darstellung sei falsch. Diesmal hat er mein ganzes Seminarkonzept durcheinander gebracht. Aussprache nötig.“ Immerhin haben Bahro und ich dann Arbeiten über Tschernyschewski abgegeben, beide mit einem Motto, das Mao Tse-Tungs Schrift „Über die Lösung von Widersprüchen im Volk“ zitiert. Das war nämlich unser eigentliches Thema. Und überdies wollten wir damit die Frage beantworten, wer denn nach Stalin nun legitimiert sei, die Weltrevolution zu führen. Günter verhielt sich distanziert gegenüber solchen Mätzchen von „Oberschülern“, wir hielten ihn im Gegenzug für einen beflissenen Streber. Unsere Erwartungen an das Studium waren wohl sehr verschieden. Was uns einte, war sicher die Herkunft aus „einfachen Verhältnissen“ und der Drang, sich das anzueignen, was eigentlich dem Bildungsbürger vorbehalten war. Günter hat da die größte Spanne durchschritten: aus den einfachsten proletarischen Verhältnissen, aus der bücherlosen Berliner Hinterhofwohnung auf das, was man wohl als die absolute Höhe bürgerlich-elitären Kulturbewusstseins bezeichnen kann: er war schließlich Spezialist für Musikästhetik, wurde 1980 ein Professor für ästhetische Kultur und war noch dazu ein Freund der „Neuen Musik“. Damals aber gab es Streit zwischen Mayer und Redeker, ob denn die Glissandi bei Bartok und Stravinski als Zeichen von Dekadenz zu werten wären – und keiner von beiden wusste, was ein Glissando ist. Unsere Seminarkollegin Ingrid Schulz erklärte es ihnen. Und sie sang Günter am Klavier auch die Noten vor, die er noch nicht lesen konnte: „Ich armes welsches Teuflin bin müde vom Marschieren…“ Ein Paar sind sie darob nicht geworden, Ingrid fehlte es sowohl an Ernsthaftigkeit des Gedankens als auch an Mütterlichkeit (so ihre eigenen Worte). 1956 entdeckten wir die 20er Jahre für uns als Schlüsselzeit und als Möglichkeit, die Klassik-Fixierung der DDR-Ästhetik zu überwinden. Rudi Bahro blieb zwar bei seinen Heroen Becher und Beethoven, doch machte mit als wir unter Günters Leitung die Agitpropgruppe „Roter Zunder“ bildeten. Das führte ihn schon zu Hanns Eisler. Jedenfalls studierten wir, wie die legendäre Truppe „Rotes Sprachrohr“ agiert hatte und was der berühmte Komponist Eisler für sie geschrieben hat. Wir waren weniger begabte Leute, aber im Aufbau-Verlag waren sie gerührt, als wir zur Jahrestag-Feier 1958 unser Programm boten. Verlagschef Gysi war stolz auf die jungen Genossen, die so deutlich auf dem richtigen Wege waren. Aber beim Auftritt in der Markthalle am Alex blickten die Leute recht irritiert, was wir denn da brüllten und sangen. Von Happening und Aktionskunst hatten sie noch keine Ahnung. 1959 waren wir mit dem Studium fertig und gingen raus, Musterstudent Mayer blieb am Institut, mit ihm war die Chance gegeben, die marxistische Ästhetik mit der Kunstform zu versöhnen, die so gar nicht zur Widerspiegelungstheorie nach Prinzipien des sozialistischen Realismus passen wollte. Und weil Günter ja als Angehöriger der Arbeiterklasse gelernt hatte, welche Ausdrucksformen das Material der Eisenbahnbauer in den verschiedenen Technologien annehmen kann, war er für einen Zugang vom „musikalischen Material“ her offen. Eine Offerte, die ihm Adorno und Hanns Eisler machten. Solch ein Begriff musste dem Technologen Mayer gefallen. Zunächst wurde er in die Sojus geschickt, um an seiner Doktorskaja zu arbeiten. Wieder zurück, waren es Begegnungen mit Musikwissenschaftlern, an und mit denen Günter sein ästhetisches Konzept entwickelte. Besonders durch die langen Gespräche mit Harry Goldschmidt wurde er langsam zu einem Musikwissenschaftler und erfuhr auch, wie ein Schweizer Kommunist die DDR als zweite Heimat erlebt. Bei Aenne Goldschmidt in Karlshorst – Treff der schweizerischen Genossen – war er häufiger Gast. Unser treusorgender Förderer Erwin Pracht sah dies nicht ohne Bedenken. Günters Vortrag über das musikalische Material trug ihm das Interesse von Steffi Eisler ein, die ihn in der Pankower Pfeilstraße bald vertrauensvoll bei der Bearbeitung des Nachlasses von Hanns Eisler unterstützte. Bis zuletzt hat er da als sachkundiger Herausgeber und international anerkannter Spezialist angestrengt gearbeitet. Was er wissenschaftlich geleistet hat: Hanns-Werner Heister hat in der Einleitung zu der 2006 erschienen Aufsatzsammlung „Zur Theorie des Ästhetischen“ eine Übersicht der Themen gegeben, die Günter in seinem wissenschaftlichen Leben erfolgreich bearbeitet hat. Ab 1963 waren wir mit Ecke Hoffmeister drei „Ehemalige“ aus dem Philosophenseminar. Dazu kam nach einem Jahr Norbert Krenzlin – nun also vier junge Leute, die die Chance hatten, gemeinsam einen neuen Studiengang aufzubauen, jeder mit eigenem Untersuchungsgebiet – kaum überschaubar und schon darum mit dem Auftrag und Anliegen, sich in den Partnerwissenschaften umzutun – „Einzelwissenschaften“ hat man sie damals genannt. Er war unser Mann bei den Musikwissenschaftlern. Im großartigen Georg Knepler hat er einen väterlichen Lehrer und Beistand gefunden, in Frank Schneider, Peter Wicke, Gerd Rienäcker und anderen Musikwissenschaftlern kritische Freunde. „Bei uns“ hatte er ein besonderes Verhältnis zu jenen Studierenden, die es mit Musik, Musiktheater und der „Singe-Bewegung“ zu tun hatten, Was er dabei und überhaupt als Hochschullehrer zwischen 1963 und 1994 geleistet hat, ist den meisten hier Anwesenden bekannt, dazu mögen andere etwas sagen. Für Günter kam die Wende erst 1994, als er als „schwerbeschädigter“ Professor ausscheiden musste. Er bemerkte schon, dass man im Hause darüber froh war. Denn so konnte, als Irene Dölling weg war und auch ich 1996 rausgedrängt war, Norbert auf dem Invalidenticket weitermachen. Denn von den Ostlern durfte bestenfalls ein richtiger Prof. übrig bleiben, und das hat dann unsere Karin geschafft. Und darum hat sich Günter nach und nach eine andere wissenschaftliche und politische Heimat gesucht. Er hat sie bei Wolfgang Fritz Haug, den Argument-Leuten und ihrem „Institut für Kritische Theorie“ gefunden. Für das Institut war er seit 1995 im Beirat des „Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus“, bald Mitherausgeber und schließlich auch Stellvertreter des Institutsdirektors. In dieser Position nahm er zu den russischen Genossen, die sich um die Zeitschrift „Alternatiwy“ als „kritische Marxisten“ gruppieren, den Kontakt auf. Etliche ihrer Texte hat er ins Deutsche übersetzt oder referiert. Ich kann hier nicht aufzählen, was er in den letzten fünfzehn Jahren geleistet hat. Das „Institut für kritische Theorie“ hat für seinen stellvertretenden Direktor Günter einen würdigen Nachruf auf seine Homepage gesetzt. Der endet so: „Mit Günter Mayer, … hat uns ein weiterer der in den Kämpfen, Fehlern und Niederlagen des Staatssozialismus im 20. Jahrhundert gereiften und für uns substanziellen kritischen Intellektuellen verlassen.“ Zum Schluss zwei Anmerkungen. Erstens: wie andere Männer auch, verdankte Günter viel den Frauen, an die er sich hielt und die vor allem ihn hielten und förderten. Wer dem nachgeht, wird bemerken, dass er viermal geheiratet hat, rechnet man seine Mutter und Anne dazu, waren es sechs – dazu zwei berühmte Witwen. Alle hatten irgendwie auch mit seiner Arbeit zu tun. Zweitens: seine Grundüberzeugung hat dieser kritische Kopf über 70 Jahre hin nicht gewechselt. Er ist Sozialist geworden und geblieben. Seinem Geiste entspricht, was 1990 der damals bereits etwas ältere Jürgen Kuczynski antwortete, als er gefragt worden ist, ob er in gar nicht so ferner Zukunft eine neue Wende erwarte: „Ja, das ist meine Hoffnung … Mit meinen 86 Jahren werde ich diese Wende wohl nicht mehr erleben. Aber die Vorfreude auf diese Wende lasse ich mir nicht nehmen!“

Günter Mayer 1968. Foto © D. Mühlberg Jürgen Schebera In memoriam Günter Mayer Günter Mayer ist gestorben. Aber Günter Mayer ist nicht tot, er lebt in seinem Werk weiter. Ich spreche hier für die Internationale Hanns Eisler Gesellschaft und damit für eine ständig größer werdende weltweite Eisler-Community, der er mit seinen bahnbrechenden, in den 1970er Jahren erstmals veröffentlichten und danach fortgeführten Untersuchungen zur Dialektik des musikalischen Materials ebenso unverzichtbares Basismaterial an die Hand gegeben hat wie mit seiner Eisler-Schriftenedition – die berühmten, zwischen 1973 und 1983 erschienenen drei roten „Mayer-Bände“ – und den wertvollen Covertexten zur Eisler-Schallplatten-Edition, zunächst beim DDR-Label Nova, und dann später, von ihm neu konzipiert, als CD-Serie bei Edel Records. Bis unmittelbar vor seinem Tod arbeitete er an der Neuausgabe der Schriftenbände im Rahmen der Eisler-Gesamtausgabe, das Erscheinen des ersten Bandes konnte er 2007 noch erleben. Dazu kamen bis in jüngste Zeit im wahrsten Sinne des Wortes bedenkenswerte Beiträge Mayers auf Eisler-Symposien europaweit und Aufsätze in Sammelbänden sowie im Periodikum unserer Gesellschaft, den Eisler-Mitteilungen. Als ich Günter Anfang August dieses Jahres das letzte Mal besuchte – er wartete auf den neuesten Befund, war optimistisch –, berichtete er von der abgeschlossenen Sichtung und Systematisierung seiner Manuskripte, die gerade als Grundstock eines Günter-Mayer-Archivs an die Akademie der Künste gegangen waren. „Mein Feld ist bestellt“, meinte er dazu bescheiden, aber nicht ohne Stolz. Und ich füge hinzu: Es ist nicht nur bestellt, seine Früchte werden der heutigen wie auch kommenden Generationen von Forschern und Interessenten weiterhin Anregung zum kritischen Denken en masse liefern. Solche Anregung stand im Zentrum seines Schaffens. Als 1978 bei Reclam Leipzig der erste Sammelband mit ausgewählten Mayer-Texten erschien, umriss er am Schluss des Vorworts seine Intentionen wiefolgt: „Die Zusammenfassung der bisher nur verstreut publizierten Arbeiten stellt sie in einen neuen Gesamtzusammenhang und gibt dem Leser damit bessere Möglichkeiten für authentische Information, vergleichende Studien und sachkundige Kritik.“ Authentische Information: Ausgangspunkt für Mayers Überlegungen sind stets die unbestechlichen originalen Quellen, er hat niemals spekuliert, seine Deduktionen sind somit für den Leser stets überprüfbar. Vergleichende Studien: Wie so etwas zu leisten ist, kann man – neben vielem Anderem, später Entstandenem – bereits an seiner Dissertation von 1970 studieren, in der Druckfassung 255 Seiten stark. „Zu Hanns Eislers Konzeption einer dialektischen Theorie der Musik“ hat Mayer seine Arbeit genannt, und er geht das Thema souverän an, gestützt auf hunderte von Quellen. Was für ihn danach lebenslang charakteristisch bleiben sollte, klingt hier bereits an. Zitat: „In vorliegender Arbeit werden immer wieder Zusammenhänge und Probleme historischer wie systematisch-logischer Art sichtbar, deren Analyse den vorgegebenen Rahmen sprengen würde. Der Verfasser muss sich darauf beschränken, solche Zusammenhänge und Probleme ohne den Anspruch auf ihre detaillierte Untersuchung und Beantwortung lediglich zu markieren, um solcherart weitere Untersuchungen anzuregen.“ Günter Mayer, der Denk-Anreger! Schließlich: Sachkundige Kritik. Für solche war er stets ebenso offen, wie er rein dogmatische Polemik gegen seine Arbeiten entschieden zurückwies. So heißt es etwa im Vorwort zu dem erwähnten Reclam-Band von 1978: „Polemische Einwände gegen einzelne Texte, die die hier entwickelte Konzeption mehr oder weniger in Frage stellen, sind für die vorliegende Sammlung nicht berücksichtigt worden. Sie haben den wesentlichen Zusammenhang bisher eigentlich verfehlt, so daß also von dieser Seite her eine Überarbeitung nicht erforderlich war.“ Bravo! Gunter Mayer, der stets gründliche Arbeiter. Diesen Ruf hatte er sich schon früh erworben. Eine für mich nicht schmeichelhafte Episode soll das illustrieren. In meiner ersten, 1981 erschienenen Eisler-Bildbiographie hatte ich 1927 als Jahr der Eheschließung von Hanns mit seiner ersten Frau Charlotte angegeben, statt richtig 1920. Als ich wenige Zeit später in Wien Eislers Sohn Georg aus dieser Ehe, den bekannten österreichischen Maler und Grafiker, traf, zeigte er sich zu recht ungehalten: „Lieber Schebera, Sie haben mich ja fast zum unehelichen Kind gemacht! [Er kam 1928 zur Welt.] Unglaublich, unverzeihlich! Nehmen Sie sich Ihren Kollegen Mayer zum Vorbild, bei dem kann man sich auf jede Angabe verlassen!“ Im Café Hawelka hat Georg mir, bei reichlich Rotwein, danach verziehen. Und 1994 kam es bei einem Eisler-Workshop an der Folkwang-Hochschule Essen dann zur Dreier-Begegnung Georg Eisler-Mayer-Schebera. Wir wohnten im gleichen Hotel und diskutierten nachts lange Stunden über die Aussichten von Hanns Eislers Musik nach dem politischen Umbruch in Europa. Einen Satz Günters habe ich noch im Ohr: „Im Werk jedes Komponisten finden sich neben den gelungenen auch weniger gelungene Stücke. Gute Musik aber wird bleiben, unabhängig vom Zeitgeist. Und davon hat Dein Vater genug geschrieben.“ Die Anfang der 1990er Jahre einsetzende und bis heute anhaltende weltweite Eisler-Renaissance hat dem inzwischen rechtgegeben. Ich schließe mit Worten des Komponisten, die er nach dem Tod seines Freundes Bertolt Brecht Ende August 1956 notierte: „Ihn ehren heißt sein Werk lebendig halten. Dafür will ich mich bemühen, so gut ich es kann und solange ich lebe.“ Das gilt, in die Wir-Form übertragen, reichlich 50 Jahre später ebenso für den Umgang mit Mayers Werk. Salut, Günter!  Agitprop und DVD Jörg Petruschat Günter Anne hat mich gebeten etwas Warmherziges zu Günter zu sagen, etwas das ihn nicht von seiner öffentlichen Wirksamkeit her beschreibt. Ich würde nicht sagen, dass ich Günter privat kannte. Wir waren ein paar Mal segeln. Auf dem Scharmützelsee in der Nähe von Berlin. Das Boot war ziemlich klein, da hatten gut nur zwei Personen Platz und man musste schon ein wenig sportlich sein. Wir haben oft über Günters Segel-Boot geredet. Er besaß nämlich auch eins. Das lag in einer Bucht oben an der Küste. Er wäre sehr gern öfter dahin gefahren. Es gibt zwei Grundtypen von Seglern. Die einen segeln, um anzugeben. Es gibt aber auch die anderen. Die segeln mit dem Wind als Freund. Günter gehörte zu der zweiten Sorte. Segeln ist ein Sport, nein, ein Stück Leben, bei dem man sehr viele unterschiedliche Faktoren miteinander ins Verhältnis setzen muss: Das Boot, das man am Hintern, am Rücken spürt und in den Händen, die das Steuer und die Segelschoten halten. Das alles liegt auf dem Wasser und fährt, weil der Wind, der mal so und mal so bläst, immer ein wenig anders, immer ein paar Grad verschoben in der Richtung, immer mal ein wenig schwächer, mal ein wenig stärker, weil also dieser Wind die Segel umströmt und damit das Boot wundersamer Weise nach vorn treibt auch dann, wenn der Wind fast von vorn kommt. Aus diesem Wirbeln und Rauschen, den Neigungen und Ahnungen schaffen es Körper und Geist in stiller Fürsprache ein gelingendes Stück Leben zu machen. Man kann das Segeln angehen wie einen Wettkampf, alle Sinne angespannt. Man kann aber auch Segeln in einer Art Selbstvergessenheit, bei der die Intuition das Steuer und die Schoten führt. So habe ich Günter als Segler erlebt: Ihm gefiel die Leichtigkeit und Heiterkeit, mit der man in einer Vielzahl oft gegenstrebiger Bedingungen klar kommen konnte. Ich habe mir oft seine Augen angesehen und wenn ich an ihn denke, dann kommen sie mir schnell in Erinnerung. Nach seinem Ausscheiden aus der Humboldt-Universität hat Günter, wenn wir uns trafen, oft sehr lange davon erzählt, was er alles macht und tut. Das war manchmal etwas anstrengend für mich, weil: er hat sehr viel gemacht. Er hat so lange ich ihn kannte sehr viel gemacht. Aber nun wurde es ihm mitteilenswert. Er konnte diese neue Kultur der Ignoranz gegenüber dem, was er und seine Gefährten sich gedacht hatten, nicht einfach so hinnehmen. Ich rede hier nicht von verletzter Eitelkeit oder einem flachen Gefühl fehlender Anerkennung. Das Problem liegt tiefer. Es ist historisch: Günter spürte wohl, wie ein Denkgestus verloren ging, indem sein Gegenstand verschwand. Ein Denkgestus, der auf ein gemeinsames Verstehen-Wollen von etwas ausgerichtet war, an dem man selbst [- um mit de Certeau zu reden -] strategisch beteiligt ist, das einen Ort hat und eine Zukunft, die über bloßen Widerstand hinaus geht. Das Verstehen von dem, was durch uns kommt, das war Günters Arbeit. Er warf sich da auch ohne zu Zögern selbst vors Objektiv. Immer wieder suchte er Projekte, in denen viele zusammen kamen, die sich dann gegenseitig rieben, öffneten, stützten. Er hat sich aus meiner Sicht auch in Projekten engagiert, die ihm vielleicht mehr Ärger als Befriedigung brachten. Aber auch da war er wie viele seiner Generation: Diese Art von Ärger gehörte schließlich dazu. Ohne den Ärger wären die Coups, die ihm gelangen, nicht provoziert worden. Ich möchte noch eine Eigenschaft von Günter nennen, die mir bis heute wichtig ist. Ich habe an Günter sehr geschätzt, dass er wusste, was in den Hinterhöfen des Lebens geschieht und dass er eine reichhaltige Empirie auf den Begriff zu bringen sich mühte. Er hat sein Denken als Reflex und Moment einer sehr konkreten Praxis, als Verständnis von Personen, Materialien, Apparaturen, Konstellationen, gesehen. Ich kann das auch anders sagen - ihm lagen nicht nur der Eisler oder die neuen Medien am Herzen, er ist auch bis zuletzt zu Rosi Heise gefahren. Ich kenne wenige Intellektuelle, für die Zugewandtheit und Hilfsbereitschaft, genauer: Die Bereitschaft andere mitzunehmen und Teil haben zu lassen, indem man etwas, oft sich selbst, bringt und gibt, so selbstverständlich waren, wie für ihn. Das führt auf ein Letztes, das ich hier sagen möchte: Günter erschien mir immer als ein Mensch mit sehr vielen Talenten, vielleicht mit sehr vielen Wirklichkeiten. So, wie er segelte, so fuhr er auch Auto: traumwandlerisch. Das ging auf DDR-Autobahnen noch. Er brauchte dazu allerdings seinen alten Skoda. Fuß auf dem Pedal und in der Hand auf dem Lenker die Diplomarbeiten, zu denen er die Gutachten schreiben musste, oder auch der Kafka, den er längeweis zitieren konnte. Ich glaube, aus ihm hätten auch andere bedeutende Meister ihres Faches werden können. Was ich an Günter verstanden habe, das ist: Wer mit dem Ästhetischen theoretisieren will, sollte als ganzer Mensch einsetzen. Es braucht einen weiten Kreis der Erfahrung im Alltäglichen wie im Sonntäglichen und es braucht die Fähigkeit diesen weiten Kreis auch zusammenziehen zu können in eine Lebenserfahrung, damit man zu Aussagen in diesem Feld überhaupt ermächtigt ist.

Auf dem Segelboot 1976 | |