| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||

|

| |||||||||||||

| Thema | Kulturation 2/2008 |

| Deutsche Kulturgeschichte nach 1945 / Zeitgeschichte | |

| Andreas Fink | |

| Rockmusik in der DDR 1971-1983 zwischen Anerkennung und Konfrontation - am Beispiel von „electra“ und „Klosterbrüder" | |

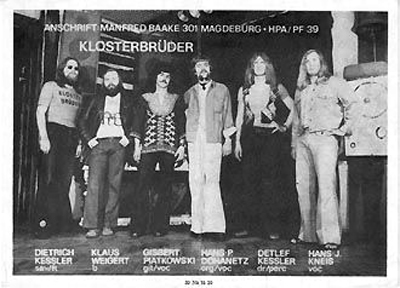

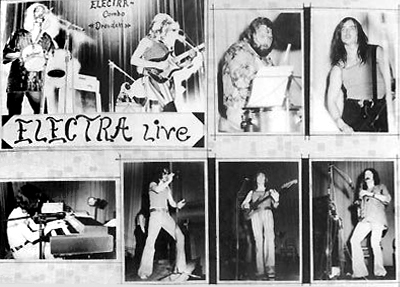

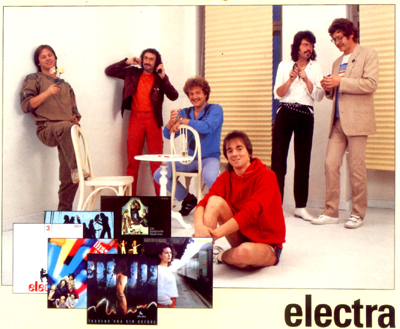

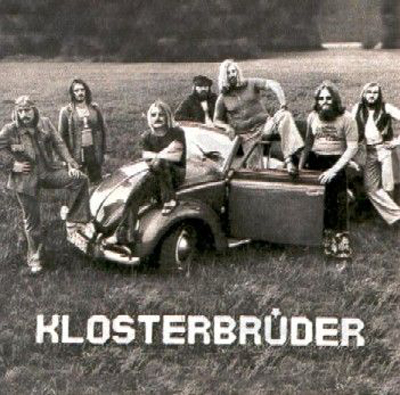

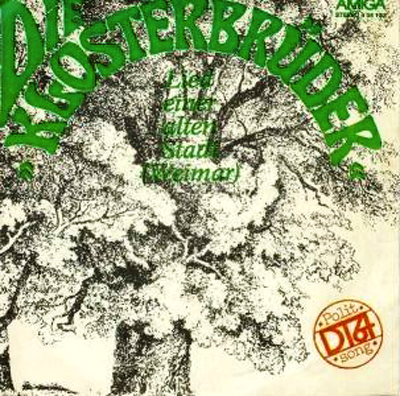

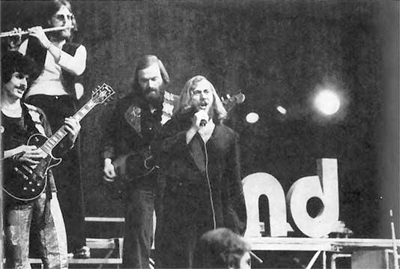

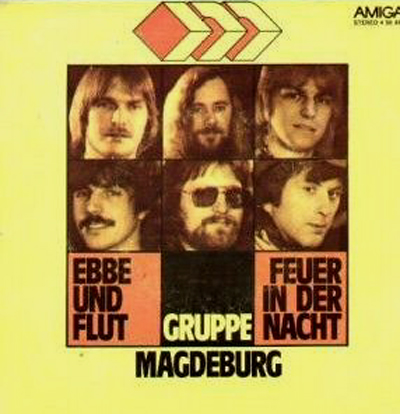

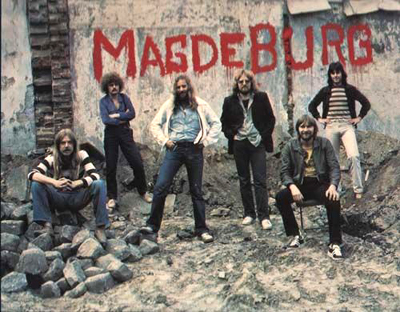

| Nachstehender

Text ist die ausschnittweise Wiedergabe einer im Frühjahr 2008 an der

Humboldt-Universität vorgelegten Staatsexamenarbeit, die Prof. Gerd

Dietrich betreut hat. Beim Kürzen ließ sich der Verfasser von der

Absicht leiten, vor allem die informativen Passagen zur Geschichte der

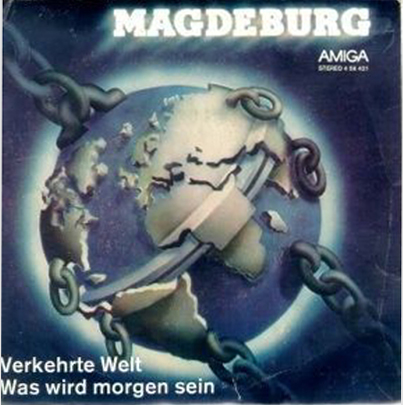

DDR-Rockmusik in den 19siebziger Jahren zu präsentieren. Die Redaktion. 1. Ein allgemeiner Einstieg Nach der „Machtübernahme“ Erich Honeckers erlebte die Kultur in der DDR ab 1971 einen neuen Aufschwung, in dem sich auch die Rockmusik zu dem emanzipierte, was im Nachhinein als die Hochzeit in deren Entwicklung angesehen wurde. Den Gegenstand dieser Arbeit bilden die Gruppen electra und die Klosterbrüder, später in Magdeburg umbenannt. Am Beispiel der beiden populären Bands und ihrer Entwicklung sollen die recht unterschiedlichen Handlungsspielräume innerhalb der DDR-Kulturpolitik gezeigt werden, die sich auf die widersprüchliche Entwicklung der Rockmusik der DDR auswirkte.  (alle Fotos: Verfasser) electra gehörte neben Renft, Panta Rhei und den Puhdys zu den ersten Rockgrößen der DDR der 70er Jahre. In ihrem Repertoire verbanden sie neben Jazz auch Motive der Klassischen Musik mit denen des Rock. Ihre Musik begeistert bis heute und fand in jenen Jahren auch die staatliche Unterstützung und Anerkennung. Die Magdeburger Gruppe Klosterbrüder zählte zu den interessantesten härteren Rockbands des Landes. Ihre spektakulären legendenumwobenen Konzerte begeisterten eine große Fangemeinde, die der Band zu ihren Konzerten nachreiste. Neben dem Musikstil der Band missfielen den Behörden auch die umherziehenden Jugendlichen, die durch ihre Erscheinung und durch ihr Auftreten Aufmerksamkeit und Misstrauen erzeugten. Die Entwicklung der beiden Gruppen verlief nicht gleich. Durch die zeitliche Eingrenzung der Arbeit kann deshalb nur ein Einblick über die Entwicklung der Bands und die veränderte Situation der DDR-Rockmusik bis zum Anfang der achtziger Jahre geliefert werden. 2. electra - eine Erfolgsgeschichte? 2. 1 Anfänge Die Dresdner Band electra gehörte zu den ersten Profigruppen in der DDR. Auf der Musikhochschule Dresden gründeten Bernd Aust (fl, sax, keyb) [1]) und Peter Ludewig (dr, voc) mit einigen Kommilitonen 1969 die Electra-Combo [2]. Anfänglich spielten sie im Programm des Conferencier Günther Krause im Dresdner Raum, um spielerische Praxis zu erlangen und um sich das Geld für eine eigene Anlage zu verdienen. Mit dem Status als Berufsformation veränderte sich die Besetzung und der künstlerische Anspruch. In der Besetzung Aust, Ludewig, Wolfgang Riedel (bg), Peter Sandkaulen (g), Hans Peter Dohanetz (keyb) und dem Sänger Stephan Trepte hatte 1971 die Gruppe ihre erste Erfolge. Mit jazzigen Werken und hervorragenden Kopien von Yes, Vanilla Fugde, Colosseum und Jethro Tull wurden die Combo eine geschätzte Liveband. Aufsehen erregten die sängerischen Leistungen des Schlagzeugers Peter Ludewig mit seiner phantastischen Kopfstimme und dem stimmlichen Gegenpart des Sängers Stefan Trepte.[3] Dem legendären Ruf folgte die Einladung zum Sender Dresden und die ersten Rundfunkaufnahmen, die jedoch von der Band selbst eher als Entwicklungsstufe eingeschätzt werden.  electra-Chef Bernd Aust über die Anfänge: "Als wir 1969 mit unserem Studium an der Hochschule für Musik in Dresden fertig waren, haben wir uns für das entschieden, was wir wirklich machen wollten: Rockmusik. Es gab damals weder ein Komitee für Unterhaltungskunst noch Fördervereinbarungen oder sonst etwas. Wir waren auf eigene Füße gestellt, was nicht so leicht gewesen ist. Denn kulturpolitisch war dieser Weg bei weitem noch nicht so geebnet wie heute. Wir haben uns mit vielen Vorurteilen gegen Rockmusik, damals hieß es Beat, mit Widersprüchen auseinandersetzen müssen und sind bei unserer Entscheidung geblieben. Das war wichtig. Dann haben wir bald erkannt, dass sich allein mit dem Nachspielen von internationalen Erfolgstiteln keine Musikerpersönlichkeit herausbilden kann, dass man nach eigenen Themen und Möglichkeiten suchen muss. wir haben in dieser Zeit Luise Mirsch vom Rundfunk kennen gelernt, die uns vom ersten Tag an gefördert und gefordert hat, nicht nur als unsere Produzentin, sondern als Freundin und selbst Rockbesessene." [4] Über die Rundfunkmusikproduzentin Luise Mirsch baute sich die Zusammenarbeit mit dem Texter Kurt Demmler auf, der langjährig den größten Teil des Repertoires betextete. Nachdem einzelne Titel wie "Die Briefwaage", "Das Lächeln", und "Eine Strähne deines Haares" schon auf verschiedenen "Hallo"-Platten und DT64-Singles erschienen waren, kam von AMIGA Ende 1972 das Angebot eine komplette electra-LP einzuspielen. Die Titel waren Mischungen aus jazzigen und rockigen Elementen mit vielen Chorussen. Diese Platte nur mit dem Namen Electra-Combo erschien dann 1974 [5], die Titel waren Übernahmen aus den Rundfunkbeständen. Bernd Aust äußerte sich über die erste LP, die noch kein durchdachtes Konzept hatte: "Wir hatten [...] Probleme damit, dass die Schritte vom Erfinden eines Liedes bis zu seiner Positionierung wenig strategisch und professionell angelegt waren. So kam unsere erste LP selbst für uns überraschend. [...] So wurden Talente gesucht und produziert, ohne dass sich jemand mit der Materie um die Vermarktung auskannte. Das traf auch uns. Von der 1. Platte "electra-Combo" sind nur 17 000 Exemplare verkauft worden. Der Rest wurde eingestampft. Die Platte wurde nicht beworben oder ähnliches, und verkaufte sich nicht. "[6] Auch die Rezension im "Neuen Leben" war zwiespältig und bemängelte, dass das Schlagzeug und auch Treptes Gesang nicht optimal zur Geltung kamen.[7] Warum die Platte eingestampft wurde, blieb unklar, denn Ladenhüter unter Schallplatten gab es immer. Als bleibender Titel dieser LP gehört "Das kommt, weil deine Seele brennt" noch heute zu den Klassikern. Peter Ludewig, Sänger des Titels, war allerdings mit Demmlers Text nicht ganz zufrieden, da dieser sich doch hart an der Grenze zum Schlager befindet.[8] Der Chorus, die pathetische Interpretation und der lyrische Text unterstreichen dies. 2. 2 Der Rundfunk und "Tritt ein in den Dom" Anders als in den westlichen Ländern, wo die Musikproduktion hauptsächlich auf private Studios verlagert war, konnten die Musiker in der DDR nur beim Rundfunk, dem VEB Deutsche Schallplatten und dem Fernsehen Musik produzieren. Die Abteilung Tanzmusik des Rundfunks der DDR unterteilte sich in die Abteilungen Musiksendung und Musikproduktion. Die Produktionsabteilung produzierte sämtliche Musik für den Sendebedarf aller Sender. Jährlich "1,5 Millionen Mark" [9] standen der Abteilung Jugendmusik für Musikproduktionen zur Verfügung, mit denen "450-500 Titel" [10] produziert wurden.  Jede Produktionsabteilung hatte ihr eigenes Lektorat. Das für Rockmusik lief bis 1986 unter der Abteilung Tanzmusik [11]. Neben den Produzenten, Textern und Autoren der Titel saßen dort ca. 10 Personen. [12] Die Musikproduzenten wählten aus den eingereichten bandeigenen Demo-Mitschnitten oder aus Rundfunkmitschnitten diejenigen Gruppen aus, die Erfolg versprachen und mit denen sie zusammenarbeiten wollten. Mit diesen Demo-Bändern (Probeaufnahmen) gingen die Produzenten ins dazugehörige Lektorat und diskutierten über handwerkliche Verarbeitung, künstlerische Ausdrucksfähigkeit und textlich mit einer ideologischen Meßlatte. Neben persönlichen Befindlichkeiten, Freundschaften und Feindschaften blieb die aktuell-politische Lage immer ein Gradmesser. Die beteiligten Lektorats-mitglieder nutzten ihren Stand natürlich auch um ihre eigenen Produkte durchzusetzen. Die Lektoratssitzungen verengten sich mit der Zeit immer häufiger auf Textdiskussionen. Der Rundfunk unterstand der Abteilung für Agitation und Propaganda im ZK der SED und dieser daher rechenschaftspflichtig. "Diffus hineingetragene Informationen" von nicht benannten "höheren Mächten" wurden berücksichtigt und führten so zu geglätteten Texten und der verschleierten Doppeldeutigkeit in den DDR-Rocktexten. [13] Walter Cikan sagte 1995 im Gespräch über die Aufarbeitung der DDR-Rockmusik dazu: "Es gab zwar keinen Katalog von Themen, die tabu waren, aber wir meinten alle zu wissen, woran besser nicht gerührt wurde, und haben eben entsprechend entschieden."[14] Für manche Titel wurden verschiedene Texte probiert, Tanzbarkeit und eine eher freundliche Schilderung von Lebenssituationen, als die düstere Problematisierung waren Kriterien, aber auch Subjektivität und Willkür wirkten bei den Entscheidungen mit.[15] Auch electra machte seine Erfahrung mit dem Lektorat. Bernd Aust interessierte sich 1971 sehr für die Rockmusik des Polen Czeslaw Niemen. Unter dem Eindruck der "Rhapsodie für General Bem" entstand mit tragender Orgel und großem Background-Chorgesang das sakrale Werk "Tritt ein in den Dom". Für Stephan Trepte, der gerade frisch in die Gruppe aufgenommen wurde, war das der Einstieg. Der Titel entwickelte sich zum größten Hit. Luise Mirsch nahm diesen Titel in den frühen Morgenstunden des 23.6.1972 in Leipzig auf. Der Titel lief, trotz seiner 10 Minuten Länge, schon erfolgreich in den Wertungssendungen, als die Sperrung ausgesprochen wurde. Luise Mirsch dazu: "Beim Abhören wurden Bedenken angemeldet. Die dort sitzenden Leiter waren alle der Meinung, das Lied würde die Leute in die Kirche locken. Später las ich, dass man in den Auseinandersetzungen mit der Jungen Gemeinde denen nicht das Oberwasser geben wollte."[16] Der Titel galt nicht als verboten, wanderte aber in einen speziellen Schrank des Musikarchivs. Daher wurde er bei der Titelauswahl zur ersten Platte nicht berücksichtigt. In den Konzerten von den Fans gefordert und immer wieder gespielt, verschafften ihm, trotz seiner Geschichte, eine dauerhafte Popularität. Erst die Neuproduktion am 4.1.1978 und die Veröffentlichung auf der 1980er dritten LP rehabilitierte dieses Werk.[17] Im Januar 1978 fiel der Titel "Holzfäller" durch. Gisela Steineckert kritisierte Demmlers Text, der von "Schreibtischhengsten" und "Kippen sie höchstens Korn" sprach. Diese Verse liefen auf einen "Proletenkult" hinaus und sollten verändert werden. Trotz Änderung wurde das Lied nicht veröffentlicht.[18] 2. 3 Die Klassische Phase Trotz kaum verkaufter Platten hatte electra einen Namen und galt in der "Szene" etwas. Leider bekam einem Teil der Bandmitglieder der Erfolg nicht. Stephan Trepte, damals 23 Jahre alt, sagte später dazu: "Aust musste jeden Monat zum Rat des Bezirkes, um sich die Anzeigen durchzulesen, die es über uns gab - Hotelzimmer verwüstet. Die Band stand manchmal kurz vor dem Spielverbot - unsretwegen: Sandkaulen, Trepte, Demnitz, als vierter kam Dohanetz dazu. Das waren die Chaoten. Wir haben nicht gewusst, wohin mit dem Geld. In der Regel ließ man sich einmal im Monat von Aust auszahlen, so an die 3000 Mark. Da wurde im Parkhotel "Weißer Hirsch" der Blaue Salon gemietet, die Kellner mussten nur so spritzen. Die leeren Gläser flogen nach hinten, jedes Mal ließen wir neue Gläser kommen. Das Personal nahm's hin; jeder kriegte einen 50-Mark-Schein mit Spucke an die Stirn geklebt."[19] Die Zusammenarbeit litt 1974 immer mehr, selbst bei den Konzerten gewann der Alkohol die Oberhand. Die Unzufriedenheiten führten zur Krise, die fast das Ende der Band bedeutet hätten. Trepte bekam ein Angebot von Lift, der Gitarrist Sandkaulen, der Basser Demnitz (vorübergehend für den bei der NVA dienenden Riedel dabei) und Dohanetz gründeten Vitamin C. Mit Gisbert Koreng (g, voc) und Rainer Uebel (keyb) suchte electra nach neuen Wegen. Neben Coverversionen experimentierte die Band nun verstärkt mit Klassischen Stücken. Im internationalen Maßstab war dieser Trend schon wieder am Abklingen. Dort hatten Emerson, Lake and Palmer und Ekseption schon Platten mit Adaptionen Klassischer Stücke erfolgreich veröffentlicht. Bernd Aust berichtete im Jugendmagazin "Neues Leben" über die Motivation der Band zu dieser Art Musik: "Sich an Werke eines Mozart oder Bach heranzuwagen und diese entsprechend heutigen Soundauffassungen auf eigene Art zu interpretieren, das verlangt hohes handwerkliches Können, Verantwortungsbewusstsein. Wir haben alle fünf an der Dresdner Hochschule eine Klassikausbildung absolviert. Und bevor wir an die Bearbeitung eines klassischen Themas gehen, informieren wir uns mittels Platten, Büchern, Noten ausführlich über Leben und Werk des entsprechenden Komponisten und seine Zeit. Uns machen die Adaptionen Spaß, und vielleicht können wir auf diese Weise dazu beitragen, manche an die Originalwerke heranzuführen, Hörgewohnheiten zu entwickeln, die ihrerseits wieder neue Bedürfnisse wecken."[20] So entstanden kollektiv Stücke für ein komplettes Konzertprogramm wie der "Türkische Marsch" nach einer Mozartsonate, die "Borodin-Suite" und die Bach Adaption "Bach 75". Nach einigen Rundfunkaufnahmen kam ein AMIGA-Plattenangebot. Als verkaufträchtiges Zugpferd musste der schon häufig bearbeitete "Säbeltanz" von Aram Chatschaturjan mit aufgenommen werden, ohne den die LP nicht produziert worden wäre. "Adaptionen"[21] erschien teilweise mit Rundfunkaufnahmen und AMIGA-Produktionen 1976 und wurde mehr als 100 000 Mal verkauft. Musikwissenschaftler Wieland Ziegenrücker lobte die Platte in der "Melodie und Rhythmus" 1974: "Die electra-Musiker verdienen in doppelter Hinsicht hohes Lob: zunächst für die Adaptionen an sich, die in ihrer motivisch-thematischen Verarbeitung und soundgemäßen Instrumentierung ausgereifte, eigenständige Stücke darstellen (Hauptverantwortlich: Rainer Uebel, Peter Ludewig, Bernd Aust); weiterhin aber auch für die gekonnte, klanglich ausgewogene Interpretation im einzelnen und im Kollektiv.[22] Obwohl die Platte und auch die Konzerte kommerzielle Erfolge waren, ergaben sich Schwierigkeiten. In kulturpolitischen Debatten wurde gestritten, ob Klassisches Erbe rockmusikalisch bearbeitet werden dürfe. Die AWA weigerte sich zuerst, Tantiemen zu zahlen, da die Mitglieder von electra nicht die Komponisten der Stücke waren. Aust und Ludewig mussten in Berlin ihr sekundäres Urheberrecht nachweisen.[23] Die Gruppe lebte sich in den Konzerten instrumental völlig aus. Auch Bands wie Stern Combo Meißen, Bayon und Lift versuchten sich mit ähnlichen Konzepten. Die klassischen Bearbeitungen wurden auf Grund ihrer langen Spieldauer im Rundfunk wenig gespielt und fielen so für die Wertungssendungen aus. Die Adaptionen kamen dann aus der Mode, aber die Band hatte den Anschluss verloren. Die Umorientierung dauerte bis 1978.[24] 2. 4 Neue Lieder und "Die Sixtinische Madonna" Nach der langen Klassikphase komponierten vorrangig Bernd Aust, aber auch als Duett Rainer Uebel und Peter Ludewig wieder liedhafte Stücke. Waren Titel wie "Ich halt an die Zeit" und "Kam ein Lied übers Meer"[25] lyrisch überfrachtet und trafen nicht den Ton der Hörer, lieferte Demmler diesmal Texte, die mit klarer Sprache Geschichten des nahen Alltags erzählten. In Titeln wie "Frau im Spiegelglas" oder "Einmal ich, einmal du, einmal er" geht es um das Verlassen werden in der Partnerschaft, "Beschreibung eines Zimmers" bearbeitete das Thema Tod im Jugendalter, in "Alter, Alter Dankeschön" bedankte sich die Band bei den Fans für die unermüdliche Unterstützung bei den Auftritten. Das Experimentieren äußerte sich im "Grünen Esel". Peter Ludewigs Vorliebe für expressive Stücke entsprang die Idee in der Auseinandersetzung mit Schönberg [26] und dem Einsatz des Sprechtonfalls. Den Text fand er bei Gellert [27], worin die Leichtgläubigkeit der Menschen karikiert wird, die gleich alles Erzählte für Wahrheit halten und somit als Spiegel für jede Zeit gilt. Bernd Aust sagte dazu: "Der Dicke (d. i. Peter Ludewig) war immer auf der Suche nach experimentellen Dingen, worauf mir der Rundfunk-Chefproduzent Klaus Hugo gesagt hat: Ihr macht nun schon so lange Musik, da müsst ihr doch mal raus aus dem Experiment. Und just wurde dieser Titel nicht genehmigt zum Aufnehmen. [...] Luise Mirsch hat es mit viel Mut auf sich genommen, weil wir den "Esel" sozusagen schwarz (drei, statt zwei Titel) produziert haben. Der Text von Fürchtegott Gellert war natürlich auch auf DDR-Politiker gemünzt."[28]  Der Titel erschien dann doch, zuerst auf der "Rhythmus"-Reihe 1976.[29] In Zusammenarbeit mit Mentoren wie Helmut Hahn und Horst Mittag wurde am Image der Band gearbeitet. Über Beiträge in Leistungsschauen und verstärkter Präsenz in Funk und Fernsehen bekam die Popularität neuen Schwung. Mit Manuel von Senden stieß ein zusätzlicher Sänger zur Band, der durch seine hohe Stimme eine zusätzliche Klangfarbe einbrachte. Die 1978 anfangs bei AMIGA abgelehnten Stücke für eine neue electra LP erschienen dann 1980 und boten einen Rückblick auf die Jahre 1972-1979. Der "Dom", längst zum Höhepunkt jedes Live-Auftritts aufgestiegen, befand sich nun auf "electra 3"[30]. Die Titel der Platte, vom Rundfunk produziert und schon mit Erfolg in den Wertungssendungen gelaufen, übernahm dann AMIGA. Gegen Ende der siebziger Jahre entstanden gerade bei den Dresdner Bands große symphonische Werke mit kunstorientierten Hintergrund. Stern Combo Meißen veröffentlichte 1978 die LP "Weißes Gold" und bearbeitete musikalisch die Geschichte der Porzellanerfindung von Johann Friedrich Böttger und Lift schuf 1977 mit der "Meeresfahrt" ein musikalisches Denkmal. Bernd Aust ließ sich von einem Bild in der Zwingergalerie der Alten Meister leiten: "Die Sixtinische Madonna" des italienischen Maler Raffaelo Santi (1483-1520). Aus dieser Idee schuf electra ein dreiteiliges Konzeptwerk mit Texten von Kurt Demmler. Dieser umgeht die religiöse Bedeutung des Bildes und hebt die Frau in den verschiedenen Facetten in den Vordergrund. In "Der Maler", "Das Bild" und "Der Betrachter" behandelte die Gruppe die Intention der Herstellung, den Weg und die Wirkung des Bildes und fordert den Besucher zur Ruhe und Kontemplation auf, damit die Wirkung sich entfalten kann. Das knapp eine halbe Stunde dauernde Werk hinterlässt einen feierlichen sakralen Eindruck, der sich demjenigen erschließt, der sich darauf einlassen kann und will. Die Musik wirkt "bombastisch" mit seiner Mischung aus Chorgesang und der instrumentalen Umsetzung.[31] 1979 zum zehnjährigen Bestehen der Band uraufgeführt und als DT64-Jugendkonzert im Palast der Republik mitgeschnitten, bildete die "Madonna" electras Beitrag für das Nationale Jugendfestival der FDJ 1979. In allen Zeitungen wurde das Werk besprochen. In "Neues Leben" stand dazu: "Mit ihren speziellen Ausdrucksmöglichkeiten (16 Instrumente, Sologesang, Gruppengesang) bieten sie ein Werk an, das auf electra-eigene Weise mit einem Gemälde bekannt macht, das zu den Bestsellern der Kunstsammlungen in aller Welt gehört und dessen Original in unserer Republik seine Heimat hat. electra arbeitet erstmals mit einem gemischten Chor, den 60 Frauen und Männern des Dresdner Studentenchores der TU. Sie interpretieren ein Madrigal von Orlando di Lasso. Auf ihren Konzertreisen übernimmt electra den Madrigal-Vortrag; auch das ist, [...]ein Ohrenschmaus." [32] Der Live-Mitschnitt der Rocksuite "Die Sixtinische Madonna"[33] wurde in der 1980er LP-Fassung komplettiert mit drei aktuellen Titeln, die eigentlich nur als Lückenfüller fungierten, da sie konzeptionell überhaupt nicht zum eigentlichen Werk passten. Trotzdem war diese Platte mit über 200 000 verkauften Exemplaren die erfolgreichste electra-Veröffentlichung. 2. 5 Im System der Kulturpolitik Eine unrühmliche Geschichte ereignete sich im Rahmen der Biermann Affäre 1976. Wolf Biermann, Liedermacher, Systemkritiker und Staatsfeind, war ab dem 11. Plenum 1965 des ZK der SED mit einem endgültigem Auftritts- und Publikationsverbot belegt. Nach dem Köln-Konzert im November 1976, zu dem die IG-Metall den Sänger eingeladen hatte, wurde der unbequeme Dissident ausgebürgert. Unter den Intellektuellen und den Rockmusikern löste diese Abschiebung zwiespältige Reaktionen aus und gilt seitdem als Zäsur in der DDR-Geschichte. Der Protestresolution einiger mutiger Zeitgenossen stellte man Gegenstimmen, die als Befürworter der Aktion verstanden wurden, entgegen. Diese Stimmen kamen auf recht eigenartige Wege zu Stande. Im "Neuen Deutschland" konnten die Bürger am 22.11.1976 lesen: "Gruppe "electra" Die empörenden Ereignisse in der BRD veranlassen auch uns, in der Öffentlichkeit zu erklären, daß wir den Beschluß der Regierung der DDR, Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, für richtig halten. Wer sich auf solche Weise von den Medien der BRD mißbrauchen läßt, distanziert sich selbst von uns. Wir sind in und mit der DDR gewachsen und spüren täglich, wie unsere künstlerische Darbietung, unsere Musik gebraucht wird. Deshalb ist hier der Platz unseres künstlerischen Wirkens. Die Mitglieder der Gruppe "electra" Dresden, Bernd Aust, Leiter der Gruppe"[34] Die "Szene" war schockiert. Michael Heubach, Schöpfer der unvergessenen Balladen wie "Die Tagesreise" (Horst Krüger Band) und "Wer die Rose ehrt" (Renft) sagte dazu: "Die Behörden sind nicht direkt zu uns gekommen - das haben sie bei electra gemacht (die Biermann gar nicht kannten). Das nehme ich ihnen heute noch übel. Egal, wie sie mit denen gesprochen haben, so weit darf man sich nicht verbiegen lassen."[35] Die Mechanismen schienen allzu bekannt. Bernd Austs Stellungnahme und seine Bemühungen, das beschädigte Bild wieder herzustellen, dauerten bis 1990. Die damalige Aktion, eingefädelt über Peter Czerny, dem damaligen Generaldirektor des Komitees für Unterhaltungskunst und unterstützt vom Mentor der Gruppe, Helmut Hahn, zeigte die bedenkenlose Instrumentalisierung ihrer Rockgruppe für kulturpolitische Winkelzüge. Es hing letztendlich vom Rückgrat der Betreffenden ab, sich zur Wehr zu setzen. Etliche Gruppen [36] sollten mit mehr oder weniger Druck Stellung beziehen. Bernd Aust protestierte beim Generaldirektor Czerny. Wie damit umgegangen wurde und wie nachdrücklich dieser Protest war, ist nicht bekannt. Die Einschüchterung funktionierte, electras Widerspruch wurde erst nach der Wende bekannt. Dies öffnete der Band sicher einige Türen, war aber eine Vereinnahmung im Sinne der staatlichen Kulturpolitik. Im Nachhinein fällt es leicht, nach einem entschlossenen Widerstand zu fragen. Die Musiker wurden in eine Sache hineingezogen, die mit ihren eigenen Intentionen nicht viel zu tun hatte. Die meisten Gruppen wussten fast nichts über Biermann und wollten, wie auch electra, einfach Musik machen und auf ihre Art leben. Für Widerständler und Dissidenten war die Band zu sehr heimatverbunden.[37] Sie standen dem Staat nicht negativ gegenüber.[38] Die Arbeit an der Sixtinischen Madonna galt als Auftragswerk der FDJ und in allen Zeitungen wurde dieser Aspekt betont.[39] In den Ohren der Kulturpolitiker war das ein Bekenntnis und Zugehörigkeitsbeweis. Dieses Statement förderte auch die notwendige Unterstützung auf allen Ebenen, bei den Medien, der Produktion und der Vermarktung. Es musste ein Erfolg werden, der natürlich den richtigen Weg und die gute Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Behörden unterstrich. Von der Szene wurde dies beargwöhnt und stieß nicht nur auf Wohlwollen. electra, im Zenit, bekam etliche Preise, wie die Goldmedaille bei der VI. Leistungsschau der Unterhaltungskunst 1979 und dem Kunstpreis der FDJ, die "Erich-Weinert-Medaille" und tourte ausgiebig in Osteuropa und der Sowjetunion. Nach dem Erfolg der "Sixtinischen Madonna" kam kurze Zeit später ein Angebot von AMIGA, für eine neue aktuelle Plattenproduktion. Davon träumten andere Bands. Aber electra hatte zu dieser Zeit mit Horst Mittag einen Mentor, der in seiner Funktion als Stellvertretender Leiter des Friedrichstadtpalastes neben der Kompetenz in künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten auch als Mitglied des ZK verschiedene Einflüsse hatte, die der Gruppe weiterhalfen. Einerseits wirkte er als Schutzschild gegen die ständigen Eingaben bei Zwischenfällen im Rahmen ihrer Konzerte und anderseits verkürzten sich Amtswege und er bot Chancen über dieses Netzwerk. Aust betonte seine Einschätzungsgabe, wie er das Programm beurteilte, seinen Blick zum restlichen Showbusiness. Mittag beriet die Gruppe, beschaffte ansprechende Bühnengarderobe, sorgte für die notwendige Medienpräsenz, für Nominierungen zu den Leistungsvergleichen und organisierte neben Management und Konzert- und Gastspieldirektion Auftritte im In- und Ausland sowie Schallplattenverträge. Der Erfolg sprach für sich.[40] Erst 1984 durfte electra auch im Westen auftreten. "Die Sixtinische Madonna" wurde 1980 von der westdeutschen Plattenfirma Pool Teldec herausgebracht. Bernd Aust: "Auch der "Dom" war auf der Platte. Sie wurde von der Plattenfirma aber ausschließlich über einen Katalog vertrieben. Sie war nicht im Handel erhältlich. Diese Firma hat uns damit praktisch für den Westmarkt und ein breites Publikum kalt gestellt, da die Platte im Katalog ja nicht gehört werden konnte. Da hätte ein anderes Management sicher etwas Positives bewirken können."[41] So verpuffte diese Möglichkeit in Folge mangelhafter Verhandlungen und einer Unerfahrenheit mit den westlichen Markt- und Verwertungsmechanismen. electra galt als eine Vorzeigeband der erfolgreichen sozialistischen Kulturpolitik, trotzdem sicherte sich der Staat die Kontrolle, in dem er den Sänger Manuel von Senden 1984 für die Mitarbeit bei der Staatssicherheit gewann.[42] 2. 6 Der kommerzielle Kurs electra hatte sich in den Jahren im musikalischen Sinne eine eigene Handschrift zugelegt. Das blieb an der Instrumentierung der Titel durch den Einsatz von Querflöte, Klarinette und Saxophon sowie den Tasteninstrumenten erkennbar und setzte sich im Gesangsbereich fort. Es gab immer zwei oder drei Solosänger, wobei die restlichen Bandmitglieder den Background bildeten, so konnten mühelos mehrstimmige Satz- und Choruseinlagen gestaltet werden. Die beeindruckenden Gesangspassagen Peter Ludewigs gehörten zum Markenzeichen von electra. Bei den gespielten Stilen orientierte sich die Band an den Trends, ohne allerdings zu einer Hitparadenband zu mutieren. Ob Jazzrock- oder Blueselemente, ob Klassische Stücke, Liedhaftes oder Balladeskes, kurze oder lange Stücke - electra war nicht festlegbar auf eine Richtung. Dadurch blieben sie interessant, vielseitig und kreativ, ließen sich auf Ausgefallenes und Experimentelles ein, aber spielten auch einfache, klar strukturierte Titel. Auch auf textinhaltlicher Basis wurden die Titel verständlicher und klarer.  Nach der "Sixtinischen Madonna" kam es zum Zerwürfnis mit dem Texter Kurt Demmler. Die Chemie stimmte nicht mehr. Daher kam es zur Zusammenarbeit mit Hartmut Egk [43], der der Band ein komplettes Textbuch als Arbeitsgrundlage anbot. Aust schwebte ein Konzeptwerk vor und er komponierte und arrangierte im Alleingang. Durch den Erfolg der "Madonna" und der Mitarbeit Hartmut Königs konnte electra die Platte direkt bei AMIGA aufnehmen und produzieren. "Ein Tag wie eine Brücke"[44] beschreibt die Beziehungen und Situationen eines Tages und weist veränderte musikalische Strukturen auf. Der Stil nun rockiger und härter, mit mehr Baß und Schlagzeug im Vordergrund, prägte die Titel. Das war der Versuch, die aufkommenden Trends des New Wave mit dem electra-Musikverständnis zu koppeln. So steht diese Platte als Zwischenphase zwischen electra mit gewohntem altbekannten Material und electra mit neuen, aktuellen Tendenzen. Der Einbau von Klangcollagen, wie Vogelgezwitscher, Kinderlachen, einer haltenden Straßenbahn und laufende Menschen über eine Brücke sollte die Titel zusätzlich spannend und kreativ bereichern. Die Platte floppte. Ingolf Haedicke schrieb in der Unterhaltungskunst 6/82: "Und das Konstruieren ist leider bis heute in der Musik der Gruppe electra hörbar. Nicht nur komplizierte Rhythmen werden stellenweise zusammengebastelt, sondern ... vor allem die Melodien und Motive werden aus Tönen oft gewaltsam zusammengesetzt. Nur keine Einfachheit, scheint das Motto zu sein."[45] Gemessen an den aktuellen internationalen Trends galt die LP als veraltet, obwohl sie aus "frischem" Material geschaffen wurde. Diese Platte entstand ohne den kollektiven Austausch, die Bandmitglieder blieben diesmal Begleitmusiker. Bernd Aust kommentierte im Nachhinein: "Obwohl eigentlich kein Schnellschluss, war einfach alles schlecht. Ich hatte natürlich alle Texte vorher, habe mich Stück für Stück durchgequält, sie dann zusammen mit den anderen eingespielt, wo auch ein bisschen geändert wurde. Da hätten wir wirklich einen guten Produzenten mit Abstand und Sachverstand gebrauchen können. Und das Größte war noch dazu das Cover, wo unsere Köpfe auf Sockeln standen. das haben wir nicht so geschnallt. Für uns war das eben die Möglichkeit, eine Platte zu machen. Die Texte waren eigentlich belanglos. Wenn du einen nimmst, ist der sicherlich nicht schlechter wie viele andere, aber in der Summe...!"[46] Außer "Jeden Morgen" lief kaum ein Titel im Rundfunk, auch im live-Programm wurden die Stücke nicht berücksichtigt. Für electra hatte das Konsequenzen. Im Zuge der Bandumprofilierungen und der Ausrichtung auf neue Trends veränderten viele Gruppen ihre Besetzungen und arbeiteten mit neuen Stilen. Der Forderung nach kürzeren und tanzbaren Songs sollte Rechnung getragen werden. Junge Bands wie Brigitte Stefan und Juckreiz assimilierten die neuen Musikrichtungen. Diese Musiker waren jung und unverbraucht, wurden zur Konkurrenz für die alteingesessenen Rockgruppen. electra trennte sich vom Schlagzeuger Peter Ludewig. Luise Mirsch sagte dazu: "Aust wollte stilistisch andere Wege gehen, und Peter Ludewig hat alles brav mitgemacht, was ihm nicht gereicht hat. Da wollte er (d. i. Aust) [...] weiter gehen. Als Bandleader sollte man das auch tun, wenn man das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Aber trotzdem ist mir das damals sehr schwer gefallen, weil ich voll kapiert hatte, dass Ludewig das Markenzeichen von electra war.[...]. Ich habe genau gewusst, dass da Substanz verloren geht."[47] Der neue Schlagzeuger hieß Dietmar Stephan. Die Band setzte auf poppige, seichte und tanzbare Titel, belieferte Rundfunk und die Diskotheken. Bernd Aust: "Bis vor ein paar Jahren gab es für uns keinen Zwang, keinen Druck, Musik für Diskotheken zu machen.[...]. Heute denken wir anders. Das liegt daran, daß die Musik anders geworden ist, [...]. Bei unseren jüngsten Produktionen legen wir großen Wert darauf, daß diese Musik auch den Bedürfnissen des Hörers, Tänzers gerecht wird, denn eine Sache wollten wir schon immer: fürs Publikum spielen. Und das Publikum sammelt sich zu großen Teilen dort, wo getanzt wird - in Diskotheken."[48] Mit dieser Umorientierung änderte sich die Adresse. Der Rockfan bei den Konzerten war nicht immer auch der Diskogänger und der wollte dort andere Musik hören. Mit electras neuen Positionen konnten viele alte Fans nichts mehr anfangen und wanderten ab. 3. Klosterbrüder/Magdeburg - kein Kompromiss! 3.1 Anfänge Die Magdeburger Band Klosterbrüder ging 1967 aus den Bigtown Boys hervor und spielte ab 1969 in der Besetzung Dietrich Kessler (sax, fl), dessen jüngerer Bruder Detlef Kessler (dr), Hans-Joachim Kneis (voc), Klaus Weigert (bg), Lothar Kramer (keyb) und Jörg Blankenburg (g). Der Name bezog sich auf einen Likör. Lange Zeit gehörte die Band zu den Gruppen, die hauptsächlich Songs coverten. Für ihre Nachspielversionen von Colosseum, Santana und Jethro Tull liebten sie die Fans, da sie darin besonders eindrucksvoll waren, und avancierten zum Geheimtip innerhalb der Liveszene. Verstärkt wurde dieses Image durch die Legende, dass die Band in Mönchskutten und Särgen auftrete.[49]  Lothar Kramer sah das im Rückblick doch recht zwiespältig: "Die Klosterbrüder gab's nicht offiziell, [... sie] spielten nur nach, aus heutiger Sicht ist das gar nichts. Im Westen hätten sie dir einen Vogel gezeigt, es sei denn, du spielst die Top 40 als Partyband. Anfang der 70er wurde es chic, Konzerte zu machen. Die machte man aber nicht abends, sondern vormittags im Kino. Gedichte vorlesen war ganz wichtig, Hermann-Hesse-Zeug [... z.B.]. Man fand sich unheimlich wichtig, obwohl man nur nachgespielt hatte - man war ja nichts. Meinte sogar, das ginge bis zum Lebensende so. Zu der Zeit hatten Franz Bartzsch und andre schon tolle Songs geschrieben."[50] Ab 1972 übernahm Dietrich Kessler die Leitung der Band, sein Ziel war, die Klosterbrüder als Profiband zu etablieren. Über ein Fernstudium an der Musikhochschule Weimar und der abschließenden Staatlichen Prüfung in der Stadthalle Magdeburg erhielten die Bandmitglieder ihren Berufsausweis.[51] In ihrer Musik orientierten sie sich an ihren Vorbilder und ließen Elemente des Blues, Rhythm & Blues, Jazz und Rock in die Titel einfließen. Im Gegensatz zu den Dresdner Rockbands, die eher einen Klassik/Barock-Stil, mit langen, kunstvoll arrangierten, orchestralen Werken bevorzugten, widmeten sich die Klosterbrüder den härteren und kraftvolleren Rhythmen, die klarer und gradliniger waren. Für die Erarbeitung engagierter, aussagekräftiger Eigenkompositionen und die damit verbundene Umstellung ihres Repertoires auf eigene Songs arbeiteten sie mit dem Texter Burkhard Lasch zusammen. So entstanden um 1974 die ersten Titel. Vorrangig spielte die Band live, galt es, die Schulden für die notwendige Anlage und die Instrumente abzuzahlen. Durch ihren Status hatte die Gruppe keine Auftrittssorgen und verdiente dementsprechend gut. Zu den Konzerten, die in den Hochburgen im Süden der Republik stattfanden, reisten Fans aus allen Teilen der DDR an. Dietrich Kessler sagt dazu in seinem Buch: "Mit den Fans kamen auch die Probleme mit den staatlichen Organen auf uns zu. Einigen Funktionären war sicherlich klar, dass Rockmusik in der DDR-Jugend eine wichtige Funktion hatte. Eine Ventilfunktion zum Abbau von Aggressionen; denn unzufriedene Menschen sollte es in der DDR nicht geben. Leider machten einige bornierte Betonköpfe uns Musikern das Leben schwer. Als bei einem Klosterbrüder-Konzert in Tangerhütte zu viele Fans anwesend waren, wurde ich [...] zwei, drei Tage später zum damaligen Direktor der KGD Magdeburg bestellt. Mit süffisantem Lächeln prophezeite er mir: "Wenn so etwas noch einmal passiert, hat es die Klosterbrüder mal gegeben." Derartige Drohungen wiederholten sich. Angst vor einem Berufsverbot war für uns immer latent vorhanden, zumal in dieser Zeit auch einige bekannte Rockgruppen verboten wurden: die Bürkholz-Formation und später Renft. Wir mussten mit ansehen, wie bei einem Konzert in der Stadthalle Magdeburg jugendliche Konzertbesucher von einem Polizeioffizier an den Haaren aus dem Saal geschleift wurden. Auch in Erfurt und Plauen gingen Polizisten brutal gegen die Fans vor."[52] Die Auseinandersetzungen mit der Polizei standen im Zusammenhang mit den aufgekommenen Open-Air-Konzerten, die zum Widerstand von Teilen der Bevölkerung wie der Behörden führte, da sie sich von den Massen gestört fühlten.[53] Zwangsläufig reagierten viele Bezirke mit zeitweiligem Auftrittsverboten, die erst durch Eingaben und Aussprachen mit den Kulturverantwortlichen aufgehoben werden konnten. 3. 2 Das Projekt Fusion und die Auswirkungen Im Februar 1975 produzierte die Gruppe im Rundfunk die Titel "Fieber" und "Lied einer alten Stadt" mit Walter Cikan, den Kessler noch aus seiner Leipziger Studienzeit an der Pädagogischen Hochschule kannte. Das "Lied einer alten Stadt" erschien auf einer DT64-Single im Rahmen des Festivals des politischen Liedes zusammen mit dem Lift-Titel "Soldat vom Don“ und etwas später auf der LP "Rhythmus 75".[54] Dieses Stück ist eines der wenigen erhaltenen und veröffentlichten Lieder und beschreibt die verschiedenen Gesichter der thüringischen Stadt Weimar. Der vom Keyboard getragene rockige Sound mahnt den Hörer, sich der differenzierten Geschichte der Stadt zu erinnern. Ein eindrucksvolles erhabenes Werk. Auf Grund der Buchenwald-Mahnung wurde dieser Titel als Polit-Single veröffentlicht, was aber nicht im Sinne der Band war.[55] Der Texter Burkhard Lasch wurde Mentor der Gruppe. Dies eröffnete Chancen und versprach neue Möglichkeiten. Lothar Kramer hoffte damals: "Letztendlich waren wir alle geil darauf, berühmt zu werden. In die Sendung "rund" des DDR-Jugendfernsehens wollten wir auch gern, überhaupt auch zur Kategorie Bands gehören, die vom Komitee für Unterhaltungskunst gefördert wurden. Gerüchte besagten, die würden eine Anlage stellen, man bräuchte nichts mehr zu kaufen und schmuggeln. Diesen Status wollten wir auch genießen."[56] Zu einer auffallenden Konzerttournee kam es zusammen mit der Stern Combo Meißen vom Mai bis Mitte August 1975. Unter dem Namen Fusion arbeiteten beide Gruppen mit Axel Gothe, einem Jazzer, der zum Kreis von Klaus Lenz gehörte, zusammen. Für die technische Ausstattung wurde Peter Grunwald gewonnen. Er gehörte zu den drei Leuten, die in den 70ern in der Lage waren, Verstärker und Mischpulte zu bauen, die nur die Hälfte des Westpreises kosteten und trotzdem eine annehmbare Qualität hatten. Um einen Quadro-Sound zu erzeugen, musste ein speziell ausgestattetes Mischpult gebaut werden. Die Zutaten kamen aus dem Westen, teils vom Puhdy Harry Jeske, oder aus den dunklen Organisationskanälen des Stern-Chefs Martin Schreier, der die notwendigen Echomaschinen samt Verstärker besorgte. Werbeflyer und Glanzpapier-Programmhefte sorgten für nötige Werbung und Information. Stern Combo Meißen-Sänger Reinhard Fißler erklärte tief beeindruckt: "Axel Gothe empfand ich immer als einen sehr ausdrucksstarken, sehr ekstatischen Musiker. Er stand wie ein Geisteskranker dirigierend auf der Bühne, sah total verrückt aus und trieb uns alle unglaublich an, riss uns mit bis zum Exzess. Seine Musik war dissonant, atonal, sehr kompliziert, vom Kompositiosprinzip so konzipiert, dass wir schon zweifelten, ob wir's uns und den Leuten antun sollten."[57] Auch Thomas Kurzhals, Keyboarder bei Stern Meißen und später auch bei Karat, erinnerte sich an die eigentümlichen Stücke: "Gothe hatte eigentlich keine Musik sondern eine Philosophie geschrieben. Einer aus dem Publikum sagte mal nach einem Konzert, ihr seid gesellschaftskritisch, ihr wollt eigentlich gegen den Staat was machen. Irgendwie steckte in dieser Musik tatsächlich etwas Rebellisches, sie war neu, ungewohnt, widerborstig, es war Musik gegen das Vertraute, das Alte."[58] Martin Schreier, der Band-Chef der Stern Combo äußerte sich dazu: "Die extra für die Fusion geschriebenen Kompositionen waren eine Mixtour aus neuer Musik, Jazz und Funk. Und trotzdem haben die Fans total drauf gestanden. Im Übrigen war das eine völlig private Initiative ohne FDJ und so. Für 'n Appel und 'n Ei sind wir mit 20 Mann für 3000 Mark pro Konzert durchs Land gezogen. das war eine rein idealistische Geschichte."[59] Zwischen den gemeinsam gespielten Gothe-Stücken brachten die Bands ihre eigenen Cover-Nummern von Colosseum und den Temptations. Der Rundfunk fertigte aus dem Magdeburger Kulturhaus Rotehorn einen Konzertmitschnitt an. Dieser Radiomitschnitt war allerdings zu früh gemacht worden, das Projekt reifte erst mit der Zeit. Das Gesamtwerk ließ sich rundfunktechnisch nicht beherrschen, da 30 Quellen verarbeitet werden mussten. Daher wurde diese Aufnahme wieder gelöscht.[60] In dieser vierteljährigen Tour mit den fast 60 Konzerten entwickelten sich neue Bedürfnisse, daher gab es Probleme. Der Gitarrist der Klosterbrüder, Jörg Blankenburg, gründete daraufhin mit dem Stern-Gitarristen Werner Kunze die Gruppe Reform. Keyboarder Lothar Kramer bekam von Thomas Kurzhals und Martin Schreier ein Angebot bei der Stern Combo Meißen. Martin Schreier sagte dazu: "Dietrich Kessler hat dann mit seinem Bruder und Hajo (d. i. H.-J. Kneis) versucht, einen Linksschwenk mit relativ kommerzieller Musik zu machen, sie suchten mit der Brechstange kommerziellen Erfolg."[61] Mit dem Gitarristen Gisbert Piatkowski und dem von electra kommenden Keyboarder Hans Peter Dohanetz spielten die Klosterbrüder beim Rundfunk den Hit "Kalt und Heiß" ein. Die Band war in Funk und Fernsehen präsent, auch bei den Konzerten blieb der Erfolg nicht aus. Dennoch kamen die Musiker immer wieder in Verbindung mit den Ausschreitungen hinterher trampender und reisender Fans. Ein zusätzliches Problem für die Karriere bildete zunehmend der Name der Band:  "Das Komitee für Unterhaltungskunst aus Berlin hatte unserem damaligen Texter, B.L. (d. i. Burkhard Lasch), mitgeteilt, dass in einem sozialistischen Land der Name Klosterbrüder nicht tragbar wäre: Er assoziierte für sie zu sehr eine Verbindung zur Kirche und passte nicht in das atheistische DDR-Weltbild. Mit dem Namen Klosterbrüder hätte es für uns keine Weiterentwicklung geben können. Viele Bands träumten damals von Funk, Fernsehen, einer eigenen LP und Auslandstourneen. Der Höhepunkt wären Auftritte in westlichen Ländern gewesen. Wir waren eine ambitionierte Profiband. Was sollten wir machen?"[62] Im November 1975 bei der Fernsehübertragung der SoliBeat-Veranstaltung im Kulturpalast Dresden wurde dem Publikum offiziell die Umbenennung der Klosterbrüder in Gruppe Magdeburg bekannt gegeben.[63] 3. 3 Gruppe Magdeburg Der eigentliche Grund der Umbenennung in Gruppe Magdeburg lag weniger am Namen selbst. Die zu den Konzerten anreisenden Fans gehörten zu einer Aura der Band, bei der Schwierigkeiten mit den Behörden zu befürchten waren. Dies sorgte für Schlagzeilen, was die Band mit etwas Spektakulärem verband, doch der Auflauf und die ständige Frage nach der Sicherheit wurde den Behörden zunehmend ein Dorn im Auge. Daher sollte das Fanpotential mit der Umbenennung eingeschränkt werden. Die Reaktionen schienen das zu bestätigen. Im Rahmen der Umbenennung erhielt die Gruppe nach ihrer Registrierung beim Rat der Stadt Magdeburg, Abteilung Kultur durch die "Generaldirektion materielle Unterstützung bei der Schaffung neuer Bühnenkleidung sowie bei der Werbung durch Plakate der Gruppe"[64]. Im März 1976 schloss die Konzert- und Gastspieldirektion des Bezirkes Magdeburg einen Fördervertrag mit der Gruppe ab. In Konsultationen wurden "Gespräche über gesellschaftliche, aktuell politisch-ideologische sowie über kulturpolitische Probleme" geführt.[65] Dietrich Kessler sah das zwiespältig und sagte dazu: "Für viele Fans waren wir jetzt, mit dem Namen Magdeburg, eine "rote" Band. Bei einem Konzert in Landsberg bei Halle wurden einige Besucher uns gegenüber sogar recht aggressiv. Unsere Popularität war angekratzt. Versprochene Unterstützungen vom Komitee für Unterhaltungskunst blieben aus. Nur mit großem eigenem Kraftaufwand konnten wir gut im Geschäft bleiben."[66]  AMIGA veröffentlichte 1976 als erste Single der Gruppe Magdeburgdie Titel "In meinem Land" und noch aus dem Klosterbrüdernachlass "Kalt und heiß".[67] Der Titel der A-Seite ist eher eine seichte, aber schön gespielte Ballade auf ein Land, das sich verändert und der Erzähler seinen Anteil für eine positive Gestaltung miteinbringen will. Der Song passt zur kommerziellen Ausrichtung, auf die der Stern Combo-Chef Martin Schreier verwies. "Kalt und heiß" zeigt allerdings schon auf die zukünftige musikalische Richtung. Dominierende Gitarrenriffe begleiten einen Text, der eine offene, klare Meinung im Umgang miteinander fordert, ohne sich zu verstellen. Die Gruppe orientierte sich zeitweilig an den gerade populären Trends wie Funk, produzierte "Funky Tanz" und "Komm, und bleib bei mir". Der Song "Hände, die uns vorwärts weisen" sollte als Beitrag für den IX. Parteitag gelten, aber der Titel war so anbiedernd, dass selbst Gisela Steineckert die Nase gerümpft haben soll. Die Band wollte weiter kommen, auch mit fragwürdigen Mitteln.[68] AMIGA veröffentlichte auf dem Sampler "Disco Tip" den Song "Oh, oh Otto"[69]. Das poppige Lied im gewünschten Trend einer tanzbaren Musik, beschreibt einen jungen Mann, der sich von seiner Freundin an der Nase herumführen lässt, es aber nicht merkt. Dies blieben Versuche, neue Wege und Möglichkeiten zu probieren, eine eigene Handschrift zu finden. Umbesetzungen der Band erschwerten eine nachhaltige kreative Arbeit. Anfang 1976 kam Rüdiger Barton (keyb, voc) für Dohanetz und für den zur Klaus Lenz Bigband wechselnden Bruder Detlef Kessler kamen erst der Pole Waldemar Janiki und ab 1979 Bernd Schilanski als Schlagzeuger. Der Bassist Klaus Weigert suchte beim Rock'n' Roll Orchester mit einem anderen Stil Erfolg. Andreas Kuhnt (bg, voc) hieß der neue Mann am Bass. Als Stil setzte sich melodischer Hardrock durch.[70] In dieser Besetzung erlebte die Gruppe ihre kreativste und erfolgreichste Zeit. Der neue Mentor und Texter Jan Witte lieferte die Verse. Waltraut Brünnig lobte die Arbeit der Band in der Zeitschrift "Melodie und Rhythmus": "Mit recht konkreten, bodenständigen Geschichten und Bildern aus unserem Leben und unserer Gefühlswelt unterstützt er (d. i. Jan Witte) die einheitliche musikalische Auffassung der Musikanten einen Rock zu machen, der losgeht, dem es an Lyrik und Poesie aber keineswegs fehlt."[71] Es entstanden viele neue aussagekräftige Titel, die Band tourte erfolgreich mehrmals durch Polen und spielte zusammen mit der ungarischen Gruppe General. Die Zusammenarbeit innerhalb der Band machte sich in der Qualität der Titel bemerkbar. Die 1978 erschienene Single mit den beiden Songs "Ebbe und Flut" sowie "Feuer in der Nacht"[72] und die kurze Zeit später veröffentlichte Single "Verkehrte Welt" und "Was wird morgen sein"[73] geben ein Zeugnis der Ergebnisse dieser Phase.  Allerdings kritisierte Dietrich Kessler AMIGA: "Obwohl wir beim Rundfunk der DDR schon etwa vierzig eigene Titel produziert hatten, von denen sich fünfzehn in Wertungssendungen etablieren konnten, blieben wir weiterhin von AMIGA unbeachtet. Eine eigene LP wäre für unsere Weiterentwicklung sehr wichtig gewesen. Von Bands, die sich erst nach uns formiert hatten, waren bereits LPs erschienen. Dazu gehörten Berluc, Karussell, Engerling, Reform, Kreis u. a. Erst 1980, nach indirekter Bestechung und Klinkenputzen meinerseits, war AMIGA gnädig."[74] Die Titel der LP "Magdeburg"[75] waren Übernahmen des Rundfunks und enthielten neben den schon als Singles veröffentlichen Titeln, auch mit "Wenn ich zwei Leben hätt'" und "Teufels-Rock'n' Roll" Stücke, die schon über die Wertungssendungen des Rundfunks und in den Konzerten Popularität hatten. Sie dokumentierte das über Jahre erreichte Schaffen der Band. Die Plattenfirma AMIGA blieb ihrer Tradition treu, berief sich auf schon erfolgreiche Aufnahmen und ging kein Risiko mit Neuaufnahmen ein. Kesslers Kritik war verständlich, aber Magdeburg erging es wie den anderen Gruppen auch.  Die Platte überzeugt durch ihre inhaltliche Geschlossenheit. Bei "Raus aus meiner Haut" geht es um Ängste und Schwierigkeiten einen Schritt zu machen oder ein Geständnis abzulegen, aber der Mut fehlt noch dazu. "Harte Tage" beschreibt den Tag eines Jugendlichen zwischen Arbeit, Beziehung und Kumpels und seinem Kampf allem gerecht zu werden. "Verkehrte Welt" erzählt am Beispiel der Geschichte von Otto von Guericke und seinen Magdeburger Halbkugeln, dass das Leben in erklärbaren Zusammenhängen verläuft und daher veränderbar ist. Das Cover zeigt die Erdkugel als Halbkugeln in Ketten - symbolisch zum Titel "Verkehrte Welt". Auf die Plattenhülle schrieb Jan Witte: "Magdeburg ist eine Rockband. Wir machen Rockmusik, um auszudrücken, wie uns zumute ist: Man hat mal wieder eine Mordswut im Leibe oder ist hoffnungslos verliebt, man könnte Bäume ausreißen oder fragt sich, wozu man überhaupt lebt...Das muß raus aus uns, das wird zu Musik, äußert sich in Texten.[...] Wir wollen mit unseren Songs einiges von dem aussprechen, was Euch wie uns unter den Hemden brennt.[...] Wer sucht, ist von Irrwegen nicht gefeit. Inzwischen jedoch wissen wir noch genauer, wohin wir wollen."[76]  Dies beschreibt den Zustand, in dem sich die Gruppe befand. Der Text spiegelt das wider, deutet den Konflikt, die Apokalypse schon an. Die Platte wurde von den Fans positiv aufgenommen und wird heute noch hoch gehandelt. 3. 4 Rückschlag und Ausreiseantrag Kurz nach der Veröffentlichung der Langspielplatte warb die Gruppe City Piatkowki und Barton ab. Die Gruppe Magdeburg stand im Zenit ihrer Laufbahn und fühlte sich zweier kreativer Bandmitglieder beraubt. Als Ersatz konnten Hans "die Geige" Wintoch (v, keyb) und Hans-Jürgen Ludwig (voc, g) verpflichtet werden. Den Verlust über den Verrat ihrer ehemaligen Mitglieder versuchte die Band im Titel "Untreue Freunde" zu verarbeiten. Dieser Text wurde vom Rundfunklektorat abgelehnt, der Ersatztext "Schweigt, Ihr Propheten“ auch, erst mit der Variante "Gottlose Lieder" konnte die Produktion erfolgen. Trotz des Rückschlages arbeitete die Gruppe weiter, bemühte sich um eine Konzerttournee durch die Sowjetunion. Zu einer, nach der gemeinsamen DDR-Tournee mit der ungarischen Gruppe General, durch deren Leiter organisierten Ungarn-Tournee, schickte die Künstleragentur aber dann eine andere Band. Kesslers ständige Bemühungen Konzertmöglichkeiten außerhalb der DDR zu erhalten, wurden unter "fadenscheinigen Begründungen abgewiesen".[77] Über seine Familie hatte er gute Kontakte in das westliche Deutschland und bemühte sich auch dort um Einladungen für Auftritte und die Veröffentlichung ihrer Musik: "Als eine AMIGA-Mitarbeiterin davon erfuhr, dass ich mich um eine Westveröffentlichung unserer Magdeburg-LP bemühte, fragte sie mich leicht arrogant, mit welchen Firmen ich Kontakt aufgenommen hätte, denn für AMIGA kämen nur "Major Companies" in Frage."[78] Die Verhandlungen liefen danach über den Musik-Verlag "Lied der Zeit", AMIGA und den Musikverleger und -produzenten Peter Schimmelpfennig.[79] Dieser verhalf über seine Firma "Pool-Musik" schon den Puhdys und Karat zu westlichen Erfolgen, verhandelte mit City und veröffentlichte dann die Magdeburg-LP. Diese Firma war zu dieser Zeit das einzige Unternehmen, das Produkte von AMIGA aufkaufte und im NSW[80] weiter vertrieb. Es sicherte sich das Vorverkaufsrecht bei AMIGA.[81] Kommerzielle Aspekte können vordergründig für Kesslers Bemühungen keine Rolle gespielt haben, da jede Band ihre Rechte an den veröffentlichten Platten an AMIGA abgab, also keine Tantiemen aus den verkauften Produkten erhielt. Bei Übernahmen von westlichen Plattenfirmen verhandelten die Firmen untereinander, der Künstler im Osten blieb außen vor.[82] Der Bekanntheitsgrad ließ sich so über Plattenveröffentlichungen steigern und die Popularität sorgte für gut besuchte Konzerte. Das machte eher den Erfolg aus. Zusätzliche Probleme bekam die Gruppe mit dem Fernsehen der DDR. Im Mai 1980 wollte sich die Gruppe in Karl-Marx-Stadt bei der Jugendsendung "rund" mit neuer Besetzung vorstellen: "Wir hatten drei Tage geprobt und sollten mit unserem Titel "Wenn ich zwei Leben hätt'" als erste auftreten. Kurz vor Sendebeginn forderte ein aufgeregter Redakteur unseren Sänger auf, seine Haare abzuschneiden oder sie unter eine Mütze zu tragen. Achim Kneis lehnte ab. Der Rest der Gruppe stand hinter ihm. Ich habe noch immer die aggressiven Worte des Produktionsleiters im Ohr: "Damit seid ihr für das Fernsehen der DDR erledigt"."[83] Das Fernsehen als Blickwinkel für die Öffentlichkeit sorgte sich um den negativen Einfluss auf die Jugendlichen, wenn Vertreter aus dem künstlerischen Schaffensraum sich in widersprüchlicher Weise zu den sozialistischen Werten über die Medien präsentierten. Geschichten über beschwerliche Diskussionen vor Auftritten im Fernsehen konnte jeder Musiker erzählen. Zu den Reglementierungen über Haarlänge hätte sich zu dieser Zeit jede Band aufgeregt, schienen diese Diskussionen doch eigentlich abgeschlossen. Die Gruppe fühlte sich vom Fernsehen ausgegrenzt. Dennoch arbeitete sie weiter. Neu produzierte Titel beim Rundfunk brachte auch AMIGA heraus. "Hundsgemein" und "Vorsicht, Glas!" erschienen 1981 als Single.[84] Die Titel handeln von Ehrlichkeit, in der Familie zwischen Kindern und Eltern, sowie der Ehrlichkeit zwischen Arzt und Patient, die als Studenten einst Freunde waren und nun nicht offen reden können. Mit dem Arbeitstitel "Grand Hand" arbeitete die Gruppe an einer neuen Langspielplatte. Bei der Teilnahme an der "Pop-Session" im polnischen Sopot mit führenden Gruppen Polens und Ungarns wurde Magdeburg euphorisch gefeiert und zeigte, dass die Band auch im internationalen Rahmen bestehen konnte. [85] Zwischenzeitlich suchte Dietrich Kessler Aussprachen mit der KGD, die die Band bei Problemen unterstützen sollte. Er sprach die fehlende Fernsehpräsenz an, musste dagegen Stellung zu privaten Problemen seiner Bandmitglieder beziehen. Kessler fühlte sich unverstanden, in seinen Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt und behindert. Dieses ständige Auf und Ab zermürbte den Musiker zunehmend und damit auch die Gruppe. Am 21.9.1981 stellte die Gruppe Magdeburg kollektiv einen Antrag auf Übersiedlung in die BRD an das Ministerium des Inneren in Berlin. Die KGD versuchte nun über Hilfsangebote und Bestechung die Band zur Rücknahme der Anträge zu bewegen. Der Leiter der Abteilung Inneres des Rates des Bezirkes Magdeburg drohte den Musikern mit Berufsverbot und der Arbeit in der Produktion. Der Minister für Kultur, H.-J. Hoffmann, war bereit die Gruppe zu zerschlagen, sollte sie weiterhin auf ihrer Ausreise bestehen.[86] Nach ergebnislosen Aussprachen mit der Abteilung Kultur des Bezirkes und einem Mitarbeiter des Kulturministeriums Berlin beharrte die Gruppe weiterhin auf ihrem Ausreisegesuch. Am 3.11.1981 ordnete die Abteilung Kultur des Bezirkes Magdeburg die Auflösung der Gruppe an: "Die Mitglieder der Gruppe "Magdeburg" haben entsprechend ihrer konträren Auffassung zur Kulturpolitik der Partei der Arbeiterklasse, wie sie auf dem X. Parteitag formuliert wurde, den Bruch mit der sozialistischen Gesellschaft vollzogen. Obgleich sie über Jahre hinaus großzügig gefördert wurden und sich zu einer anerkannten Rockformation entwickeln konnten, Angebote von Schallplatte, Rundfunk und Fernsehen der DDR erhielten, haben sie den Verrat am sozialistischen Staat geübt, indem sie Anträge auf Ausreise in die BRD stellten. In wiederholten Gesprächen konnten ihre Argumente entkräftet werden, wobei trotzdem alle Gruppenmitglieder bis auf den Kollegen Hans Wintoch auf ihren Standpunkt beharrten. Wiederholt wurden von den Gruppenmitgliedern Argumente verwandt, die die DDR verunglimpfen und staatsfeindliche Hetze darstellen. Auf Grund des dargelegten Sachverhaltes wurde entschieden, daß die Gruppe "Magdeburg" mit Wirkung vom 30.10.1981 als Berufsformation aufgelöst ist und somit nicht befugt ist, weiter unter diesem Namen aufzutreten und Vertragsabschlüsse zu tätigen."[87] Die Musik wurde im Rundfunk nicht mehr gespielt, kam auf dem Index, die Schallplatten und Kassetten verschwanden aus den Läden. Die erste Auflage der Jahreszusammenfassung Rock Bilanz 1981 mit dem darauf enthaltenen Titel "Vorsicht, Glas! wurde geändert. Dafür erschien nun in der zweiten Auflage "Der eine und der andere" der Stern Combo Meißen.[88] Die Medien schwiegen und erwähnten die Band nicht mehr. Kesslers Bemühungen, in kirchlichen Einrichtungen bei Jugendveranstaltungen zu spielen, wurde von der evangelischen Kirche abgelehnt. Dahinter vermutete er eine direkte Zusammenarbeit der Kirche mit den Kulturbehörden und der Staatssicherheit.[89] Das MfS verhörte die Musiker, die nach dem Berufsverbot erklären sollten, wovon sie lebten und als was sie nun arbeiteten. Kurzinhaftierungen wegen asozialen Verhaltens, ständige Verhöre und Bestechungen zermürbten die Antragsteller. Es gab keine Hoffnung auf eine schnelle Bearbeitung der Übersiedlung. Die Staatssicherheit suchte nach einem "Rädelsführer", der die Gruppe zu diesem Kollektivschritt gebracht hatte. Auf Grund des Druckes nahmen Hans Wintoch, Bernd Schilanski und Hans-Jürgen Ludwig ihre Anträge zurück und konnten später auch wieder musikalisch arbeiten.[90] Schilanski und Ludwig gründeten 1983 die Heavy Metal-Band MCB, Hans Wintoch, als gefragter Rockgeiger ging 1983 zu Kleeblatt.[91] Andreas Kuhnt brach die Kontakte ab und zog sich ins Private zurück. Am 16.6.1983 wurden Joachim Kneis und Dietrich Kessler inhaftiert. 3. 5 Dietrich Kessler und die Stasi Die Geschichte der Gruppe Magdeburg hängt eng mit der Familiengeschichte ihres Leiters Dietrich Kessler zusammen. 1946 in Herrnburg geboren und in Palingen, Kreis Grevesmühlen, aufgewachsen, gehörte die Familie Kessler zu den Familien, die im Grenzgebiet lebten, beidseitig verteilt auf der nach dem 2. Weltkrieg gezogenen Grenze. Der Großvater wohnte in Lübeck, nur einige Minuten von Palingen entfernt. Bis die Grenze nicht mehr passierbar wurde, pendelten Vater und Sohn unbemerkt zwischen Lübeck und Palingen. Das Leben im Sperrgebiet prägte die Erziehung Kesslers, formte sein politisches Weltbild und die Einstellung zur DDR. 1977 erwog die Staatssicherheit noch Dietrich Kessler zu werben, nahm ihn dann aber ins Visier (OPK "Lügner I und II"[92]), da er sich über den ehemaligen Freund Peter Prade, der 1969 die DDR illegal verließ, an eine Unterhaltungsagentur in Paris wandte, um eine Einladung zu einem Gastspiel zu erhalten.[93] Durch die Republikflucht seines Bruder Detlef Kessler, der am 2.9.1978 mittels eines gefälschten BRD-Passes die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überquerte, stand Dietrich Kessler unter ständiger Überwachung der Staatssicherheit. Eingesetzte "IMs" lieferten dem MfS alle benötigten Informationen. So konnten die Kontaktwege, die Personenkreise und die Inhalte der Anfragen Kesslers verfolgt und dokumentiert werden. Das MfS sammelte Informationen über Instrumentenschmuggel, über die Bemühungen um Konzerttourneen im NSW und darüber, welches Werbematerial über die Gruppe Magdeburg verschickt wurde. In operativen Maßnahmen kontrollierten die Mitarbeiter das gesamte Umfeld und schon 1978 fiel der Beschluss, dass die Gruppe auf keinen Fall die Erlaubnis für westliche Gastspiele erhalten würde.[94] Aus den Akten ergab sich ein schon länger gefasster Entschluss zur Ausreise. Dafür sprachen die gesammelten Anhaltspunkte: Auseinandersetzungen mit dem Fernsehen, speziell mit Alexander Lemberg; ein Beitrag in der BRD-Zeitschrift "Musikmarkt" Nr.16/81, mit einer für 1982 angesetzte BRD-Tournee; der Verkauf von Technik, Instrumentarium und des LKWs W50 sowie die Veröffentlichung der LP in der BRD.[95] Der Rat des Bezirkes Magdeburg, Abteilung Kultur fasste in ihrem Bericht am 21.10.1981 die Situation nach dem Ausreiseantrag so zusammen: "Als Grund wird angegeben, daß sie in der DDR keine Perspektive mehr für ihre Band sehen. Eine bis 1975 gut verlaufende Entwicklung habe dann eine negative Wende genommen. (Indirekter Zwang, den Namen der Gruppe zu verändern, ausgebliebene Unterstützung durch das Komitee für Unterhaltungskunst, keine Anerkennung der Band, stiefmütterliche Behandlung durch die Massenmedien, keine Möglichkeiten ins westliche Ausland zu fahren usw.) [...] In ihren Begründungen ließen sie sich von sozialismusfeindlichen Ideologien leiten und vertreten u. a. den Standpunkt, daß sie nur existieren können, wenn der internationale Vergleich mit westlichen Bands möglich ist. Dieses Recht stehe aber nur privilegierten Bands der DDR zu."[96] Obwohl die Abteilung XX die als Gründe "aufgezeigten Missstände und Mängel" als "tatsächlich vorhanden"[97] einschätzte, kam es zur Bandauflösung, da die Band ihre Anträge trotz des Versprechens auf Hilfe nicht zurücknahm. Nach dem ausgesprochenen Berufsverbot versuchten die Behörden die Gruppe zu spalten. Unterschiedliche Pläne sollten angewendet werden. Kessler und Kneis wurden auf Grund ihrer Hartnäckigkeit als Anstifter verdächtigt. Sie galt es zu isolieren. Der Rest sollte als Gruppe Magdeburg weiterbestehen. Doch die Band stellte am 11.3.1982 erneut den Antrag auf Übersiedlung. In der Eingabe an das MdI verwies die Gruppe auf die Menschenrechte mit dem Recht auf Arbeit und der freien Landeswahl. Im Falle der erneuten Ablehnung sollte die UNO bei diesem Anliegen behilflich sein.[98] Mit Erpressungsversuchen und Einschüchterung waren Kessler und Kneis vom Rest der Band isoliert. Am 17.2.1983 wurden sie getrennt zum Rat des Bezirkes Kultur vorgeladen. Da beide nicht als Berufsmusiker tätig waren, forderte die Kulturverwaltung von ihnen die Rückgabe des Berufsausweises als Tanz- und Unterhaltungsmusiker, was dem totalen Berufsverbot gleich kam. Theoretisch hätte Kessler in einer anderen Band spielen können, was er nicht wollte und um nicht in Verdacht einer Anstiftung zu gelangen. In den Protokollen lässt sich die geplante Aktion der Behörden nachvollziehen.[99] Mehrmals suchte Kessler erfolglos Hilfe beim Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, der als Vermittler bei Ausreisegesuchen agierte. Auch mehrere Eingaben beim Ministerium des Inneren und des Staatsrates blieben ohne Auswirkung. Im Februar 1983 suchten Kessler und Kneis und im Mai 1983 das Ehepaar Kessler die Ständige Vertretung der BRD in der DDR auf, um ihre Ausreise zu beschleunigen. Dies war der gesuchte Grund, um am 16.6.1883 Dietrich Kessler und Hans Joachim Kneis zu verhaften und zu inhaftieren. Kessler wurde vorgeworfen, er habe sich über seinen Bruder um Unterstützung an das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen gewandt, was nach § 97 StGB die Interessen der DDR schädige und sich der landesverräterischen Agententätigkeit nach § 100 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. 24 Monate Haft für Kessler und 22 für Kneis waren das Urteil.[100] Dietrich Kessler wurde vom Westen freigekauft und verließ am 20.9.1984 im Sammeltransport über Gießen die DDR, Hans Joachim Kneis folgte zwei Monate später.[101] 4. Fazit Trotz der westlichen kulturellen Muster, die über die Medien in das Land kamen, versuchte der Staat eine eigene Kultur aufzubauen. Mühsam erkämpfte sich die Rockmusik der DDR in der Jugendkultur ihren festen und anerkannten Platz. Gemessen an der internationalen Entwicklung war sie allerdings ein Anachronismus. Was stilprägende ausländische Gruppen vorgaben, wurde in der DDR verspätet etabliert. Durch die benötigte Ausbildung, die Förderungsmaßnahmen, durch eine institutionalisierte Kunstkritik und durch die Subvention nach verbindlichen und allgemein akzeptierten Kriterien wurde die Rockmusik als eine Kunstform betrieben.[102] Die Blüte des DDR-Rocks in den siebziger Jahren zeigte sich in vielen Facetten. Sie konnte recht gut gedeihen, weil der „Schulterschluss“ zwischen Staat und Rockmusikern in dieser Zeit am Engsten war. Der für die Anerkennung eingeforderte Kompromiss hieß Eigenständigkeit in der künstlerischen Ausdrucksform und Abgrenzung vom Westen. Durch die staatliche Wertschätzung entwickelte sich eine Rockszene im abgeschlossenen Raum mit allen Privilegien. Allerdings fehlte ihr der direkte internationale Vergleich. Im abgesteckten Rahmen bewegten sich die Bands und konnten so zu Ruhm und Ehre gelangen. Dem Staat blieb letztendlich immer nur die Möglichkeit, auf neue Moden und Stile zu reagieren. Durch Umbenennung und Einordnung in die sozialistische Lebenswelt setzten sich diese Strömungen mit anderem Namen dann doch durch. Dazu war allerdings Geduld und Hartnäckigkeit notwendig. Nicht jede Band brachte die notwendige Toleranz auf, um einerseits die systematische Vereinnahmung als Kunstobjekt zu ertragen und anderseits der ständigen Gängelei und Bevormundung bei den Produktionen oder den Auftritten ausgesetzt zu sein. Die Gruppe Magdeburg hatte sie trotz ihrer Erfolge nicht. Sie gehörte zu den Beispielen, deren Kompromissfähigkeit begrenzt blieb bei den immer wiederkehrenden Kleinkriegen mit Kulturfunktionären und Medienleuten. Ihre Geschichte als mangelnde Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Normen und Regeln von einzelnen jungen Musikern oder als persönlichen Konflikt Dietrich Kesslers mit den staatlichen Behörden zu bewerten, wäre zu kurz gegriffen. Zu viele Musiker verließen das Land auf Grund von Behinderungen ihrer musikalischen Fähigkeiten. Die Entwicklung der Gruppe Magdeburg resultierte aus ihrem ohnmächtigen Kampf um akzeptable Arbeitsbedingungen. Die Ausreiseentscheidung war die konsequente Einschätzung ihrer Möglichkeiten und eine Absage gegenüber hoffnungsloser Versprechungen. Der Staat reagierte, die Gruppe diente als Exempel und als Abschreckung für andere. Mit Erpressungen, Überwachungen und Psychoterror wurden die Betreffenden zermürbt und eingeschüchtert. Hier ließen die Mächtigen keinen Zweifel an ihren Intentionen, andersdenkende Personen mit allen Mitteln zu bekämpfen. electra dagegen gibt es heute noch. In der dargestellten Zeit gehörte die Band zu einer der erfolgreichsten des Landes. Bernd Aust führte die Gruppe mit bemerkenswertem Geschick durch das schwierige Fahrwasser der DDR-Kultur. Dabei nutzte er die gebotenen staatlichen Möglichkeiten, um den Erfolg der Gruppe weiter auszubauen. Im Gegenzug ließ electra sich zur Verbreitung sozialistischen Botschaften einspannen. Das kann nun als Bekenntnis oder Kalkül gewertet werden. Allerdings lässt sich nicht sagen, dass nur mit Hilfe der staatlichen Unterstützung der Erfolg möglich wurde. Die Gruppe durchlebte mehrere Höhen und Tiefen. Trotz ihres Versuches in den Popgefilden der achtziger Jahre den Anschluss an die neuen Trends zu erreichen, hatte die einstige DDR-Rockgröße gegenüber den jungen Bands das Nachsehen. Der Einbruch von electra spiegelte die kulturpolitische Entwicklung der Rockmusik in der DDR wieder. Internationale Tendenzen sowie nationale Entwicklungen wurden ignoriert oder falsch eingeschätzt. Der Bonus, etabliert zu sein und sich im System helfende Beziehungen und Unterstützungen erarbeitet zu haben, lief dann ins Leere. Das Publikum wechselte, bis es weg blieb. Beiden Gruppen konnten sich bis 1980 trotz unterschiedlicher Unterstützung im Rahmen der Möglichkeiten mit relativem Erfolg entwickeln. Sie bilden kein typisches Beispiel für ein besonders konformes oder extrem konträres Auftreten und Verhalten gegenüber dem Staat. Mit der DDR-Rockmusik sollte die Jugend an das Land gebunden werden, sie war neben Literatur und Film ein Bindeglied im System des staatlich kontrollierten Kulturlebens. Trotz Förderung und Unterstützung galt das ganze Kulturkonzept als zu schwerfällig, der riesige Behördenapparat behinderte letztendlich die Künstler. Die folgenden Jahre zeigten eine Entwicklung der Rockgruppen und ihrer Musik, die sich dem Einfluss der Instanzen und der staatlichen Lenkung mit eigenen Wegen und Möglichkeiten völlig entzogen haben. Auch die singende Konkurrenz des Westens trug ihren Teil dazu bei. Die Rockszene der BRD bewies, dass auch sie in der Lage war, attraktive und aussagekräftige Musik in deutscher Sprache zu produzieren. Die Botschaften in den Liedern von Lindenberg, BAP, Grönemeyer oder Westernhagen erreichten mühelos die an deutschen Texten gewöhnten DDR-Jugendlichen. Als Anfang der 80ziger Jahre Punk und New Wave aufkamen, erlangten neue Gruppen mit direkten und umgangssprachlichen Aussagen und mit einem modernen Musikstil auch in der DDR zunehmend Popularität. Eine neue Generation Musiker übernahm dort diese Stile. Neben den vielen Punkbands und Gruppen, die sich der New Wave Richtung verschrieben, versuchten Gruppen wie Pankow oder Silly die Rockmusik im Lande wieder mit frischen Impulsen zu beleben. Die etablierten DDR-Bands rutschten in eine Schaffenskrise, die Absätze von Schallplatten brachen ein. Grund dafür war auch der hoffnungslose technische Rückstand im audio-visuellen Bereich, der in den Musikaufnahmen und an den licht- und soundtechnischen Anlagen der Konzerte deutlich zu spüren war. Die Kapazität von Neuproduktionen hielt trotz Privatstudios mit der internationalen Entwicklung schon lange nicht mehr stand. Der chronische Devisenmangel und reduzierte Subventionen bzw. Investitionen in den Studioausstattungen hinterließen nun ihre Spuren. Die zeigte sich in der Akzeptanz. Die DDR-Rockmusik, dem schonungslosen internationalen Vergleich ausgesetzt, wurde immer mehr zur Randerscheinung und spielte für die nachwachsenden DDR-Jugendlichen kaum noch eine Rolle. In die Jahre gekommen, etabliert und privilegiert, hatte sie auch als Indentifikationsfaktor kaum noch Bedeutung. Erst einige Jahre nach der "Wende", nachdem eine Sättigung des Nachholebedürnisses nach internationalen Stars eingesetzt hatte, kam es zu einem "Revival" der DDR-Rockmusik. Als spätes Bekenntnis zu einer Musik, mit der diese Generation aufgewachsen war, zeigte sich dann doch, dass trotz der Umarmung "von oben", nicht nur ein Lebensgefühl dahinter stand. Ob als Erinnerung an eine Erfahrung in der untergegangenen DDR, ob als Protest gegen eine neue Vereinnahmung durch die westliche Dominanz lebt der Ostrock heute weiter. Die Musik spricht dabei für sich. Anmerkungen 1] fl-Flöte; sax-Saxophon; keyb-Keyboard; dr-Schlagzeug; voc-Gesang; g-Gitarre; bg-Bassgitarre. 2] Sämtliche Gruppenmitglieder hatten eine abgeschlossene Berufsausbildung, ehe sie über Zulassungskommissionen an die Musikhochschule kamen. Z.B.: Aus t- Werkzeugmacher; Ludewig - Maurer, Fliesenleger; Trepte und Riedel - Maschinenbauer; Sandkaulen - Rinderzüchter. Vgl.: Demmler, Kurt: electra. In: nl 11/72, S. 64-66. 3] Vgl. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964-1972, Berlin 1993, S. 244, Balitzki, Jürgen: electra, Lift, Stern Combo Meißen. Geschichten vom Sachsendreier, Berlin 2001, S. 69. 4] Bernd Aust im Sonntag vom 27.5.1984. Zitiert in: Balitzki, Sachsendreier, S. 326. 5] Electra-Combo, Amiga 855 311, 1974. 6] Bernd Aust im Interview am 15.9.2007 in Altenburg, zitiert in: www.deutsche-mugge.de/gast/electra /electra.htm, besucht am 22.11.2007. 7] Vgl.: Balitzki, Jürgen: Rock aus erster Hand. Bernd Aust, Berlin 1985, S. 30, und die Rezension unter www.ostmusik.de/electra_rezension3.htm, besucht am 22.11.2007. 8] Vgl.: Balitzki, Sachsendreier, S. 145. 9] Wicke, Peter/Müller, Lothar (Hrsg.): Gespräche. Walter Cikan. In: Ders.: Rockmusik und Politik, S. 81-88, hier S. 81. 10] Rauhut, Rock in der DDR. 1964-1989, Bonn 2002, S. 51. 11] 1986 splitterte sich die Abteilung Jugendmusik ab und bildete ein eigenes Lektorat. 12] U. a. gehörten dazu: Texter Gisela Steineckert und Fred Gertz, als Chefproduzent für Tanzmusik, Klaus Hugo, Horst Fliegel, der Leiter der Hauptabteilung Musik des Staatlichen Komitee für Rundfunk (unter dem Pseudonym Ralf Petersen einer der meistproduzierten Schlagerkomponisten), Wilhelm Penndorf Leiter den Zentralen Lektorats Tanzmusik und Schlagerkomponist, Luise Mirsch und Walter Cikan als Produzenten. Die Besetzung änderte sich auch, da oft zu lange diskutiert wurde. Vgl.: Leitner, Rockszene, S. 176f, Wicke/Müller, Gespräche. Walter Cikan, S. 82f, Wicke, Peter/Müller, Lothar (Hrsg.): Gespräche. Luise Mirsch. In: Ders.: Rockmusik und Politik, S. 72-80, hier S. 75f. 13] Wicke/Müller, Gespräche. Walter Cikan, S. 82. 14] Ebd.. 15] Vgl.: Ebd., S. 84. 16] Balitzki, Sachsendreier, S. 72. 17] Vgl.: Ebd., S. 69-73 und Wicke, Peter/Müller, Lothar (Hrsg.): Gespräche. Walter Bartel. In: Ders.: Rockmusik und Politik, S. 89-103, hier S. 92f. 18] Vgl.: Balitzki, Sachsendreier, S. 12f. 19] Balitzki, Sachsendreier, S. 133. 20] Dittmann, Ingeborg: Den Worten einen Klang geben. In: nl 10/76, S. 30-35, hier S. 35. 21] electra: Adaptionen, Amiga 855 501, 1976. 22] Rezension unter www.ostmusik.de/electra_rezension4.htm, besucht am 22.11.2007. 23] Balitzki, Sachsendreier, S. 152. 24] Balitzki, Rock aus erster Hand, S. 31. 25] Kam ein Lied übers Meer, Hallo 76, Amiga 855 468, 1976; Ich halt an die Zeit, Disco-Tip, Amiga 855 565, 1977. 26] Arnold Schönberg (1874-1951) Komponist schuf mit der Zwölftontechnik eine Neuordnung des Tonmaterials. 27] Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) Fabel- und Liederdichter der Aufklärung. 28] Balitzki, Sachsendreier, S. 147. 29] Der grüne Esel, Rhythmus 76, Amiga 855 475, 1976. 30] electra: 3, Amiga 855 762, 1980. 31] Vgl.: Rezension der Platte unter: www.deutsche-mugge.de/klassiker/reviews/dsm.htm, besucht am 29.11.2007. 32] Vgl.: Rezension der Platte unter: www.deutsche-mugge.de/klassiker/reviews/dsm.htm, besucht am 29.11.2007. 33] electra: Die Sixtinische Madonna, Amiga 855 802, 1980. 34] Balitzki, Sachsendreier, S. 202, Stellungnahme von electra, ND vom 22.11.1976. 35] Ebd., S. 202f. 36] Michael Heubach beschreibt die Vorgehensweise der Behörden bei Lift. Vgl.: Ebd., S. 203. 37] electra zog nie nach Berlin, um dichter an der Medienbasis zu sein, unterstützte Dresdenprojekte (Frauenkirche-Spezial CD, Einnahmen zum Aufbau gespendet), Auftaktkonzerte immer in Dresden. 38] Vgl.: Balitzki, Sachsendreier, S. 202-209. 39] Vgl.: Meyer, Madonna von Sisto, nl 5/79, S. 35. 40] Bernd Aust im Telefongespräch mit Andreas Fink am 15.10.2007. 41] Bernd Aust im Interview am 15.9.2007 in Altenburg. 42] Vgl.: Balitzki, Sachsendreier, S. 189f. 43] Ein Pseudonym für Hartmut König. 44] electra: Ein Tag wie eine Brücke, Amiga 855 809, 1982. 45] Balitzki, Rock aus erster Hand, S. 33. 46] Balitzki, Sachsendreier, S. 224. 47] Ebd., S. 157. 48] Balitzki, Rock aus erster Hand, S. 37. 49] Vgl.: Hintze, Götz: Rocklexikon der DDR. Das Lexikon der Bands, Interpreten, Sänger, Texter und Begriffe der DDR-Rockgeschichte, Berlin 1999, s.v. 'Klosterbrüder', S. 167. 50] Balitzki, Sachsendreier, S. 87. 51] Kessler, Dietrich: Stasi-Knast, Berlin 2001, S. 57. 52] Ebd., S. 59. 53] Die Klosterbrüder gehörten zu den Bands, deren Name in den Protokollen der MfS ständig auftauchte, wenn es zu Auseinandersetzungen der Staatsorgane mit umherreisende Rockfans kam. Vgl.: Kopien und Abdrucke der Protokolle in: Balitzki, Sachsendreier, S. 176-183. 54] DT 64: Klosterbrüder: Lied einer alten Stadt/ Lift: Soldat vom Don, Amiga 456 133, 1975; Rhythmus 75, Amiga 855 434, 1975. 55] Kessler, Stasi-Knast, S. 66. 56] Balitzki, Sachsendreier, S. 164. 57] Ebd., S. 166f. 58] Ebd., S. 169. 59] Ebd., S. 165. 60] Vgl.: Ebd., S. 161-171. 61] Balitzki, Sachsendreier, S. 171. 62] Kessler, Stasi-Knast, S. 67. 63] Vgl.: Ebd., S.66f. 64] Kessler, Dietrich: Im Westen viel Neues, Berlin 2004, S. 297. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 65] Ebd.. 66] Kessler, Stasi-Knast, S. 67. 67] Gruppe Magdeburg: In meinem Land, Kalt und heiß, Amiga 456 188, 1976. 68] Vgl.: Balitzki, Sachsendreier, S. 198. 69] Disko Tip: Magdeburg: Oh, oh Otto, Amiga 855 565, 1977. 70] Vgl.: Hintze, Rocklexikon, s.v. 'Magdeburg', S. 192-194. 71] Brünnig, Waltraut: Magdeburg. In: M&R, 1/80, S. 28. 72] Magdeburg: Ebbe und Flut, Feuer in der Nacht, Amiga 856 363, 1978. 73] Magdeburg: Verkehrte Welt, Was wird morgen sein, Amiga 856 421, 1979. 74] Kessler, Stasi-Knast, S. 68f. 75] Magdeburg: Magdeburg, Amiga 855 703, 1980. 76] Witte, Jan auf der Rückseite des Covers der Magdeburg-LP. 77] Kessler, Stasi-Knast, S. 70. 78] Ebd., S. 69. 79] Vgl.: Kessler, Westen, S. 135. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 80] Nichtsozialistisches Währungsgebiet. 81] Vgl.: Hannover, Irmela: Doppelagent in Sachen Deutsch-Rock. Der Musikverleger und -produzent Peter Schimmelpfennig. In: Hannover/ Wicke, Puhdys, S. 115-122, hier S. 116, 119. 82] Es wurde nur das Honorar für die Einspielung bezahlt. Amiga kaufte die Tonträgerrechte und vergab die Lizenzen. Das galt als Gegenwert für die Produktionskosten. Nur die Puhdys, Roland Neudert, Frank Schöbel, Manfred Krug und Karat bekamen über einen Exklusivvertrag 4% der Netto-Einnahmen. Vgl.: Hentschel, Christian: Interview mit Henning Protzmann, S. 118. 83] Kessler, Stasi-Knast, S. 71. 84] Magdeburg: Hundsgemein, Vorsicht, Glas!, Amiga 456 469, 1981. Text im Anhang S. 12. 85] Vgl.: Brünnig, Waltraut: Magdeburg. In: M&R 10/81, S. 24. 86] Vgl.: Information am 6. und 8.10.1981. In: Kessler, Westen, S. 131f. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 87] Ebd.; S. 146. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 88] Vgl.: Information zur Platte Rock Bilanz 1981, Amiga 855 889/90. In: Rauhut, Birgit und Michael: AMIGA - Die Diskographie aller Rock- und Popproduktionen 1964-1990, Berlin 1999, S. 373. 89] Vgl.: Kessler, Westen, S. 212. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. Und: Ders., Stasi-Knast, S. 84. 90] Kessler, Stasi-Knast, S. 81. 91] Hintze, Rocklexikon, s.v. 'Magdeburg', s.v. 'MCB', S. 198, s.v. 'Kleeblatt', S. 166. 92] Kessler, Westen, S. 127. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 93] Vgl.: Ebd., S. 90-97. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 94] Vgl.: Ebd., S. 110-113. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 95] Vgl.: Ebd., S. 130-139. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 96] Ebd., S. 136. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 97] Ebd., S. 141. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 98] Vgl.: Ebd., S. 174, 205. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 99] Vgl.: Ebd., S. 257-268. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 100] Vgl.: Ebd., S. 298-314. Abdruck der Kopie seiner Stasiakte ohne Signaturangabe. 101] Vgl.: Kessler, Stasi-Knast, S. 265-272. 102] Vgl.: Peter Wicke im Interview mit Jürgen Balitzki, in: Balitzki, Sachsendreier, S. 192-195. | |