| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||

|

| |||||||||||||

| Thema | Kulturation 2/2005 |

| Kulturelle Differenzierungen der deutschen Gesellschaft | |

| Dietrich Mühlberg | |

| Dinge des Alltags als Gedächtnisorte? Über Eigenheiten ostdeutscher Erinnerungskulturen | |

| Dieser

Aufsatz geht auf einen Beitrag für die Arbeitstagung „Lieux de mémoire

dans les Nouveaux Länder“ zurück, die am 20. Mai 2005 im ISH Lyon

stattgefunden hat.

Die in ostdeutschen Bundesländern ausgeprägte Eigenheit, Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit als kulturelle Hinterlassenschaft zu sammeln und auszustellen, regt zu der Frage an, ob und wie solche Objekte als „Gedächtnisorte“ funktionieren. Allerdings reicht der heutige Forschungsstand für klare Antworten und eine schlüssige Darlegung noch nicht aus. Ein Einfaches Beispiel könnte erklären, wie schwierig die Interpretation dieses Umgangs mit alten Gegenständen ist.

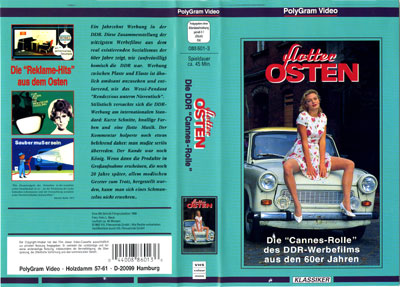

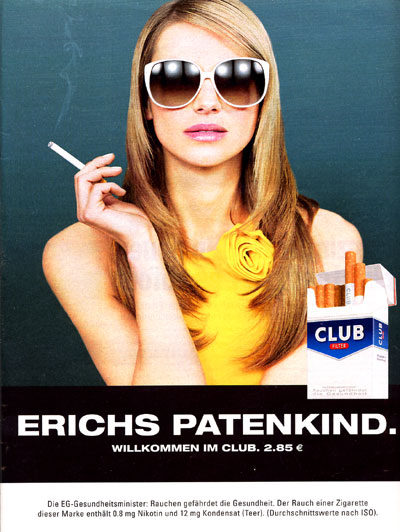

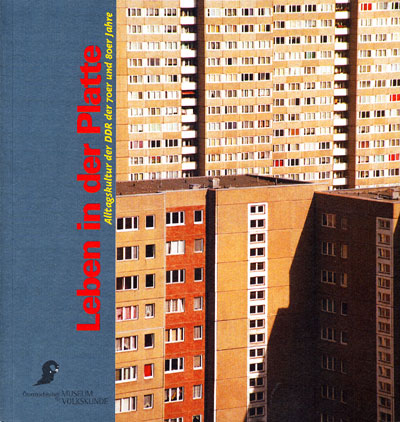

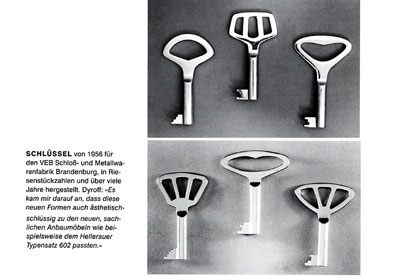

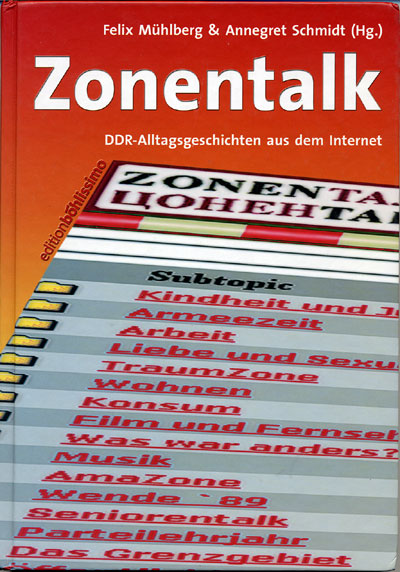

Abb. 1: Angebot des Internet-Auktionshauses eBay: drei alte Dosen Fisch (Archiv des Verfassers) Begibt man sich zur Recherche in das Internet und ruft beim Auktionshaus eBay das sogenannte Ostalgie-Angebot auf, wird man mit einer eigenartigen Objektwelt konfrontiert. An einem Tag im Mai 2005 waren das über 300 Positionen, das meiste mit dem Vermerk: „Ostalgie pur!“. Darunter fanden sich Küchenschränke, diverse Schnapsflaschen, Rasierapparate, Eierbecher, Still-Büstenhalter (ungebraucht), Silvesterraketen (ebenfalls ungebraucht), sogar diverse Konserven. Darunter fand sich auch die Offerte, drei verschiedene Büchsen Fisch aus Rostock zu erwerben, deren Haltbarkeitsdatum schon vor vielen Jahren abgelaufen war. Ausdrücklich hieß es: „Dieser Fisch ist zum Verzehr nicht geeignet“ - was kann dazu bewegen, ihn dennoch zu kaufen? Durchstöbert man den riesigen Internet-Flohmarkt, so drängen sich drei Vermutungen auf. 1. offenbar kann gegenwärtig jeder hinterlassene Gegenstand symbolisch aufgeladen für ostdeutsche Vergangenheit stehen; 2. wenn das so ist, dürfte die ostdeutsche Erinnerungskultur kaum über die niedere Ebene der Alltagsdinge hinausgekommen sein; 3. offenbar ist es vor allem die Exklusivität des Erinnerns, die zählt (nur „wir Ostler“ können wissen, dass die Rostocker Konserven nicht die besten waren, nur wir wissen, dass erst Ende der 80er versucht wurde, Tintenfische anzubieten, nur wir haben den Einfall, verdorbenen Fisch in Dosen zum Sammelgebiet zu erklären usw.). Was beim Umgang mit den alten Dingen in den Köpfen vorgeht, das ist nicht untersucht worden. Ich möchte auf drei Probleme eingehen und damit das spezielle ostdeutsche Untersuchungsfeld andeuten. Zuerst wäre zu fragen, ob und wie sich an Alltagsgegenständen überhaupt Momente des kollektiven Gedächtnisses festmachen können. Dann sollte geprüft werden, ob die Ostdeutschen überhaupt eine „Erinnerungsgemeinschaft“ bilden und schließlich ist auch danach zu fragen, durch welche sozialen Mechanismen und Institutionen ein an Alltagsgegenstände gebundenes kollektives Erinnern zustande kommen kann.  Abb. 2: Vorsatzblatt des Buches von Günter Höhne, Penti, Erika und Bebo Sher. Klassiker des DDR-Designs (Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001) Zunächst etwas zu den Besonderheiten von Alltagsobjekten. Sind die Dinge, die wir alltäglich benutzen, überhaupt als Kristallisationspunkte kollektiver Erinnerung geeignet? Nach der Lektüre der von Etienne François und Hagen Schulze herausgegebenen dreibändigen Übersicht deutscher Erinnerungsorte werden wir das eher bezweifeln müssen. Denn hier wird das Alltagsleben weitgehend ausgeblendet - wie auch die Perspektive der „kleinen Leute“ nicht berücksichtigt wird. Auch „Gegenständliches“ kommt – sieht man von der Produktionsgeschichte des Volkswagens ab – so gut wie nicht vor. Das kann Gründe in der Sache haben oder an der Perspektive der Autoren liegen, die mehrheitlich der westdeutschen bildungsbürgerlichen Schicht angehören und überdies professionell in der „Erinnerungsarbeit“ tätig sind. Als sicher kann gelten, dass alltägliche Gegenstände nur dann zu einem „Ort“ in der Topografie des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft/Gemeinschaft werden können, wenn sie selbst sehr langlebig sind oder „im Gedächtnis“ lange fortleben. Das trifft für viele Gegenstände des Alltagslebens nicht unmittelbar zu, sie werden einfach „verbraucht“, werden zu Müll. Sie können aber als Typus von Dauer sein. Als solcher sind sie oft symbolisch aufgeladen: das Haus, das Boot, das Messer, das Brot usw. Hier handelt es sich um universelle Gebrauchsgegenstände, die bei den verschiedenen Populationen je eigene Herkunftsmythen und verschiedene symbolische Aufladungen haben. Jenseits dieser Sphäre sind die „Gebrauchsgegenstände“ der Reichen oft langlebige Unikate mit eigener Geschichte und entsprechender Verankerung im Gedächtnis der Besitzerschicht (wie auch in den Legenden der Ausgeschlossenen). Für frühere Zeiten gilt wohl insgesamt, dass dauerhaftere Objekte, wie Häuser, Möbel, Kleidung, Gerätschaften, Werkzeuge usw. von Generation zu Generation weitergegeben worden sind – erst recht die wertvolleren Dinge: Schmuck, rituelles Gerät, Bücher oder Kunstwerke. Bis zum Beginn der industriellen Moderne ist die Weitergabe in den Familien gesichert. In den dörflichen und städtischen Milieus definiert die jeweilige kulturelle Ordnung, welches Gewicht die tradierten Objekte haben, welche Erinnerung sich an sie knüpft, wo sie ihren Platz im kollektiven Gedächtnis haben. Die ganze überschaubare „künstliche Umwelt“ bildet das objektive Gedächtnis der vormodernen Gemeinschaften. Das ändert sich bekanntlich mit dem Übergang zur industriellen Moderne: die Gegenstände des Alltagslebens sind immer neue Produkte industrieller Massenproduktion, die an ihrem schnellen moralischen Verschleiß interessiert ist. Die „Weitergabe“ im vormodernen Sinne entfällt, doch kommen neue Archetypen hinzu: Kühlschrank, Waschmaschine, Auto, PC – internationale Phänomene, ohne regionale Herkunftsmythen, die nur ausnahmsweise symbolisch so befrachtet sind, dass sie zu Orten kollektiver Erinnerung werden können. Solcherart aufgeladen sind sie wohl nur, wenn mit ihnen im Lebenslauf des einzelnen oder in der Geschichte der sozialen Gruppe eine besondere Erfahrung verbunden ist, wenn sie etwa ein Übergangs-Ereignis markieren, sie für einen Erfolg oder für einen gravierenden Verlust stehen usw. So wäre es gut möglich gewesen, in die „Deutschen Erinnerungsorte“ eine Essay über Plattenspieler, Kofferradio und Musikkassette aufzunehmen, symbolisieren sie doch den Anfang einer neuen Jugendkultur, mit neuen Freiheiten ebenso wie mit neuen Marktabhängigkeiten. Ob aber bestimmte Häuser und Wohnungen, Möbel, Geräte, Kleidung, Devotionalien, Nahrungsmittel, Freizeitgeräte, aber auch Design-Stile und Moden dauerhaft im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt werden, hängt von den Umständen ihres Markt-Auftritts ebenso ab, wie vom weiteren Schicksal der Erinnerungsgemeinschaft. Bilden die Ostdeutschen eine Erinnerungsgemeinschaft? Aber bildet die rezente ostdeutsche Teilpopulation überhaupt ein „Erinnerungskollektiv“? In diesem Punkte folgen Etienne François und Hagen Schulze ihrem französischen Vorbild auf die nationale Ebene und lassen ihre Autoren von „Deutschland“ reden. Regionale, ethnische oder soziale Gruppen mit eigenen Traditionsbeständen wurden bei der Auswahl der Gedächtnisorte nicht berücksichtigt. Dies allerdings mit einer Ausnahme. Sie vermuten Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen, die sich als dauerhaft erweisen könnten. Hier sahen die Herausgeber sogar eines der Motive für ihr Tun: die Deutschen, schreiben sie, stehen vor der Aufgabe, ihre „gegensätzlichen Gedächtniskulturen, die sich Laufe von vierzig Jahren zunehmend voneinander entfernt hatten“[1] gegenseitig anzuerkennen und zusammen zuführen. Allerdings bleibt das weitgehend ein Wunsch, denn sie suchen gar nicht nach Bezugspunkten im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen, die Auskunft über ihre Selbstbilder, Mentalitäten und Erinnerungen geben könnten. Hier halten sie sich thematisch an das, was Westdeutschen einfällt, wenn sie an die DDR denken sollen: Mauer, Jugendweihe, Stasi, „Wir sind das Volk“. Die westdeutsche Nachkriegsgeschichte dagegen ist opulent vertreten, sodass ostdeutsche Leser die drei Bände vor allem als Information über west- deutsches Selbstverständnis lesen. Aber auch westdeutsche Kritiker zeigten sich in diesem Punkte unbefriedigt. So hält Christoph Jahr das nationale Erinnerungsmodell von Pierre Nora für grundsätzlich nicht auf Deutschland übertragbar, da die Erinnerungslandschaft hier "stets sehr viel heterogener, kulturell, konfessionell und regional gebrochener als im zentralistischen Frankreich"[2] war. Dass Ost und Westdeutsche die „große Geschichte“ seit 1945 unterschiedlich erlebten und jeweils auch in ein anderes Geschehen verwickelt waren, ist sicher unbestritten. Sie erinnern darum auch anderes und auch auf andere Weise. Es dürfte aber augenblicklich schwer zu entscheiden sein, ob sich allein dadurch schon eine spezifisch ostdeutsche Erinnerungskultur herausgebildet hat. Zweifel daran sind angebracht, fehlen den Ostdeutschen dafür doch zwei entscheidende Voraussetzungen. Sie haben keine übergreifenden kommunikativen Netze, die alle (wenn auch mehr oder weniger) einbinden und sie besitzen keine Deutungshoheit über die eigene Geschichte. Andererseits gibt es „harte“ Faktoren, die das Erinnern der Ostdeutschen an ihre spezielle Herkunft immer wieder erzwingen oder anregen. Einmal – und das bleibt ja nicht verborgen, sondern wird alltäglich öffentlich thematisiert – leben sie in einem Landstrich, der sich in allen sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen, mentalen „Kennziffern“ von den westlichen Regionen der Bundesrepublik unterscheidet. Dazu zählen längere Arbeitszeiten, niedrigere (oder keine) Tarife, höhere Arbeitslosigkeit, geringeres Arbeitslosengeld, andere Sozialhilfesätze usw. Und auch wenn sie in den Westen gehen, bleiben sie vielfach Ostler: an den Unis erhalten sie weniger Stipendium, bei der Bundeswehr einen geringeren Sold, ihre Rente wird niedriger berechnet und ihre Persönlichkeitsrechte bleiben eingeschränkt. Und weil das auch für diejenigen gilt, die nach 1990 geboren sind, dürfte diese „objektive Zuweisung“ zu einer sozialen Minderheit oder Teilgesellschaft noch lange wirksam sein und das Erinnern wach halten. Gewichtiger als diese Nachteile ist wohl, dass die von den großen Medien beherrschte Öffentlichkeit Ostdeutschland und seine Population als eine Sonderzone mit besonderen Bewohnern behandelt – egal, ob vom „Subventionsgrab Ost“ oder von der „Plattenbaumentalität“ die Rede ist. Gelingt es Künstlern, Wissenschaftlern, Publizisten oder Politikern ostdeutscher Herkunft, sich öffentlich zu behaupten, wird ihnen zwangsläufig das Ostetikett angeheftet. (Auffällig: bei den dominant erfolgreichen Sportlern unterbleibt das, da genügt der Hinweis auf ihren Herkunftsort.) Von „DDR-Staatskünstlern“ ist die Rede, ostdeutsche Schriftsteller werden als „DDR-Autoren“ oder als „Autoren aus den neuen Ländern“ vorgestellt und gehandelt. Niemand käme auf den Gedanken, Günter Grass einen „Schriftsteller aus den alten Bundesländern“ zu nennen. Kommen Leute aus dem Osten zu Worte, dann genießen sie den „Ostbonus“ und haben die „Ostsicht“ einzubringen. Als „ehemaliger Bürgerrechtler“ hat sich in den Medien ein besonderer Typus des Ostdeutschen verfestigt, dessen lebendige Erinnerungen diese Ausgrenzung immer wieder bestätigen.

Abb. 3: Titel der westdeutschen illustrierten Zeitschrift Stern 18/2002 (Archiv des Verfassers) Als ostdeutsche Leistungen werden immer wieder „die Spreewaldgurke“, eine Suppe „Soljanka“ und ein Hochwasser hervorgehoben. So regen die großen Medien der Bundesrepublik alle Ostdeutschen – egal, wo sie inzwischen siedeln – dazu an, sich ihrer Zugehörigkeit zu einer Sonderpopulation zu versichern (oder sich heftig davon zu distanzieren). Es kann also vermutet werden, dass „die Ostdeutschen“ noch über einen längeren Zeitraum ein eigenes „Erinnerungskollektiv“ bilden werden, wobei sie sicher zugleich anderen kulturellen Milieus angehören können. Bei näherer Betrachtung erweist sich dies als eine sehr eigenartige Erinnerungsgemeinschaft, wird ihr Gedächtnis doch weitgehend von „Fremden“ verwaltet, ist keineswegs Sache der Ostdeutschen selbst. Westdeutsche haben die Zentren ostdeutscher Erinnerungsarbeit (historische Institute, Gedenkstätten, Stiftungen, Archive, Sammlungen, Museen, Medienanstalten, Zeitungsredaktionen) leitend besetzt, ziehen aber auch Ostdeutsche zur Mitwirkung heran. Der Vorteil des Fremden – Fähigkeit zu Distanz und Objektivität – hat einen in diesem Kontext gravierenden Nachteil: nämlich die sachlich bedingte Unfähigkeit, ostdeutsches Erinnern zu verstehen. Überdies ist Empathie durch die mentale Ausstattung der meisten so funktionierenden Westdeutschen blockiert. Ihre Sinnes- und Geistesart steht der politischen Weisung zur Delegitimierung der untergegangenen ostdeutschen Gesellschaftsordnung nicht entgegen. Schnell entdecken sie das Unnormale, Deviante, Absonderliche, dass sich in allen Ebenen der Öffentlichkeit (die wissenschaftliche eingeschlossen) gut vermarkten lässt. Allerdings verstimmt das auch diejenigen Ostdeutschen, die selbst über die Kuriositäten und Idiotien der eigenen Vergangenheit lachen. Wenn sich Fremde darüber amüsieren, wird das als Häme empfunden – ein wichtiger Impuls für die Konstituierung von Erinnerungskollektiven. Solch Verdruss ist ein Moment der allgemeineren ideologischen Ost-West-Kontroversen, die das Erinnern der Ostdeutschen geprägt haben. Inzwischen stehen sich - wenn es um die Geschichte der DDR geht - die Erinnerungen der Ostdeutschen und die professionelle wie die mediale Geschichtsdeutung von Westdeutschen wenig vermittelt gegenüber. Es scheint hier eine doppelte Unfähigkeit vorzuliegen. Die hegemonialen Interpreten vermögen es nicht, den Ostdeutschen Angebote zu machen, die ihnen eine positive Beziehung zur selbst erlebten Geschichte gestatten. Und die Ostdeutschen haben die Deutungshoheit über die eigene Vergangenheit verloren und vermögen es darum auch nicht, die eigene Geschichte als Moment übergreifender Nationalgeschichte darzustellen. Ihre Erinnerungsarbeit bewegt sich darum weitgehend in den eigenen lebensweltlichen Zusammenhängen, bleibt möglichst politikfern und ist im Normalfall ein eklektisches „Sowohl-als-auch“. Das ist vermutlich der Hauptgrund dafür, dass alltägliche Gebrauchsgegenstände nicht nur als Anlässe und Katalysatoren der Rückbesinnung funktionieren, sondern sie - stellvertretend für nicht vorhandene gewichtigerer Sinnträger - symbolisch stark überfrachtet werden und als trotziger Beweis dafür herhalten, dass damals „doch nicht alles schlecht gewesen ist“. Die empirische Grundlage für diese Vermutung ist noch recht schwach. Niemand hat bislang das ganze institutionelle Feld der bundesdeutschen Geschichtskultur darauf abgeleuchtet, in welcher Beziehung es zur Erinnerung der Ostdeutschen steht (zu der ja auch die zeithistorischen Studien der abgedrängten ostdeutschen Wissenschaftler gehören[3]).  Abb. 4: Werbung für ein Mineralwasser aus Ostdeutschland, dessen Texte an frühere politische Losungen erinnern sollen und den Ostdeutschen für ihre Treue danken (zum „3. Mal beliebtestes Mineralwasser im Osten“) (Archiv des Verfassers) Zur Genesis einiger Institutionen ostdeutschen Erinnerns Als sich für sie die am 9. November 1989 die Grenze plötzlich und unerwartet öffnete und sich dann bald der Beitritt der politisch reformierten DDR zur Bundesrepublik abzeichnete, war kaum jemandem bewusst, dass damit die Beziehung zur Vergangenheit komplett neu definiert und damit alles Erinnern in eine neue Motivlage gekommen war. Dies auch, weil nun die ganze Aufmerksamkeit auf die neue aktuelle Lebenssituation konzentriert war. Manch Überschwang führte zu leichtsinniger Trennung von all dem, was sich offenbar erledigt hatte, was zu "historischem Ballast" geworden war. Bibliotheken flogen ebenso in die Container wie Archive von Kultureinrichtungen und Betrieben, Straßen und Plätze wurden umbenannt, Denkmäler abgebaut, in den Straßen staute sich der Sperrmüll von überflüssigen Möbeln und Geräten, und "Super-Illu", die neue Illustrierte für die Ostdeutschen, setzte auf den Titel: "Vor der Wende mußte Meike aus Berlin die hässliche blaue FDJ-Bluse anziehen. Heute trägt sie am liebsten Reizwäsche. Doch der Wandel ist nicht nur äußerlich. Die neue Freiheit ist wie ein Ventil für die Seele."[4]  Abb. 5: Cover und eine Innenseite der „SUPER illu“: das Mädchen Meike aus Ostberlin hat die FDJ-Bluse endgültig abgelegt (Archiv des Verfassers). Man mag die Art und Weise der Schmutzpresse ablehnen, die hier alte und neue Alltagsgegenstände konfrontiert, doch zweifellos drückte das einen Zeitgeist aus. Der Historiker hat ihn nüchterner beschrieben: "Es ist dies eine Situation, die distanziertes und differenzierendes Geschichtsdenken kaum aufkommen lässt. DDR-Nostalgie und Totalverdammung stehen abrupt und ziemlich hilflos gegeneinander."[5] Bevor sich dieses Verhältnis zu den Gütern der eigenen Vergangenheit änderte, regte sich westdeutsches Interesse. Denn als viele Ostdeutsche ans Wegwerfen gingen und die Restbestände ostdeutscher Produktion an allerlei schäbigen Orten zu Schleuderpreisen feilgeboten wurden, freuten sich alle jene im Westen, die schon länger auch das andersartige oder kuriose Zeug aus dem Osten gesammelt hatten – wie etwa der Fluxus-Sammler Manfred Berger in Wiesbaden. Nun gab es alles in Hülle und Fülle. Schon 1990 begann eine Serie größerer und kleinerer Ausstellungen, die einzelnen Momenten des früheren Alltagslebens gewidmet waren. Bergers Bestand bildete die Grundlage für eine Ausstellung des Deutschen Werbemuseums Frankfurt, bei der auch DDR-Werbung gezeigt wurde[6].  Abb. 6: Cover und eine Innenseite des Katalogs Spurensicherung, Frankfurt/M 1990 (Archiv des Verfassers). Die ersten Bücher zum (minimalistischen) DDR-Design erschienen gleichfalls 1990 „im Westen“{7] und in die Kinos kam ein Kompilationsfilm aus der Kino und Fernsehwerbung der DDR „Flotter Osten“. Dieser Film lief auch im Osten war dort das erste öffentliche Ereignis, sich mit der eigenen Alltagsgeschichte und ihrer Objektwelt zu beschäftigen.  Abb. 7: Cover von „SED - Schönes Einheitsdesign“, 1990 (Archiv des Verfassers).  Abb. 8: Video des Dokumentarfilms „Flotter Osten“ (Archiv des Verfassers). Werbung und Produktdesign wurden schnell zu den öffentlichen Hauptthemen, und viele Museen versuchten sich damit als Institutionen deutsch- deutscher Erinnerungskultur zu profilieren, meist unter Nutzung bereits länger bestehender privater Sammlungen. So auch das Deutsche Hygiene-Museum Dresden mit einer Ausstellung zur Drogerie-Werbung der DDR[8].  Abb. 9: Doppelseite aus dem Katalog „Schmerz laß nach. Drogeriewerbung in der DDR“ 1992 (Archiv des Verfassers). In den Folgejahren wurden Museen, Sammlungen und Ausstellungen, die Alltagsobjekte sichtbar ausstellten, zu attraktiven Hauptorten ostdeutscher Erinnerungskultur. Wenn auch zu bedenken bleibt, dass nur eine winzige Minderheit der Population diese ästhetischen Erinnerungsräume aufsucht und zur erinnernden Selbstbefragung nutzt, so können diese musealen Einrichtungen, die ursprünglich oft von westdeutschen Stellungslosen und Glückssuchern begonnen wurden, inzwischen doch als wichtige Orte im örtlichen und regionalen Kulturleben gelten. Dabei sind die mehr offiziellen musealen Einrichtungen stärker pädagogisch  Abb. 10: Cover einer Geschichte der DDR-Werbung von Simone Tippach-Schneider (1999), die auch eine erste Übersicht dauerhafter Erkennungsmarken ostdeutscher Produkte gibt (Archiv des Verfassers). und im Sinne der westdeutschen Geschichtsdeutung ausgerichtet, weniger sind sie Werkstätten imaginativen Erinnerns. Die eher privaten Sammlungen dagegen tendieren zum „originellen Objekt“ ebenso wie zum sogenannten „liebevollen Bewahren“. Eine besondere Rolle in diesem weiten Felde spielt die Sammlung in Eisenhüttenstadt. Sie hat mit einer Folge von Ausstellungen und (damit meist verbundenen Tagungen) wichtige konzeptionelle Beiträge zum Thema geleistet. Die erste Ausstellung mit dem Anspruch, musealisierte Alltagsobjekte als Auslöser reflektierender Erinnerung zu verstehen, wurde 1995 in Eisenhüttenstadt, dem Ort der Sammlung zur ostdeutschen Alltagskultur, eröffnet.  Abb. 11: Internetseite des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt (Archiv des Verfassers). Das Begleitbuch[9] zur Ausstellung spiegelt die Auffassung der Ausstellungsmacher, die Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung anlässlich dieser Ausstellung bildeten dann den Grundstock eines Aufsatzbandes, der zwei Jahre später erschienen ist[10]. Praktisch wie theoretisch war es problematisch, dass in Vitrinen "bleiche Lebensmittel-Leichname aus DDR-Zeiten"[11] ebenso zu besichtigen waren wie die Gebrauchskunst von einst. Die alltagskulturelle Ausstellung zeigte "Dinge, die noch in Gebrauch sind. Die Eingeborenen der Kultur des realen Sozialismus begegnen den Sachen, die sie zu Hause haben, im Museum - dem Stuhl, dem Kochtopf und anderem. Sobald sie dieses Museum betreten, werden sie zu seinem lebenden Inventar. Denn der Anblick der dislozierten eigenen Dinge sagt ihnen, dass sie dahin gehören."[12]  Abb. 12: Cover zweier Begleitbücher zu Ausstellungen des Dokumentationszentrums Alltagskultur (Archiv des Verfassers). Richtungweisend war 1996 eine Ausstellung in Berlin, die die überkommenen Alltagsobjekte in ihren wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen zu zeigen bemüht war und bei der sich (neben der reicheren Mittelausstattung) zwei Faktoren günstig auswirkten. Einmal waren die Ausstellungsmacher vor allem ostdeutsche Ethnologen, Kulturwissenschaftler und Ökonomen mit eigenem „Erinnerungspotenzial“, denen darum interessante Präsentationen aus der Sache heraus möglich waren. Und dann hat die Beschränkung auf die Sechziger Jahre auch den ostdeutschen Besuchern den distanzierten Blick zurück ermöglicht. Die starke Publikumsresonanz (west wie ost) beruhte auch darauf, dass bei der Gestaltung stärker auf sinnliche Reize, auf Verblüffung und Anregung gesetzt wurde als auf Belehrung und Information. Die historische Interpretation blieb dem Buch zur Ausstellung vorbehalten[13]. Vergleichbar damit ist nur noch die Ausstellung, die das Dokumentationszentrum Eisenhüttenstadt zum 50. Jahrestag der DDR-Gründung veranstaltete, bei der für jedes Jahr der DDR-Geschichte ein Alltagsobjekt stand[14]. Die Ausstellung „Wunderwirtschaft“ stand am Beginn einer neuen Phase. Das Rückerinnern der Ostdeutschen hatte sich sichtlich verändert, ihr anfangs unbestimmtes und eher distanziertes Verhältnis zur Dingwelt der Vergangenheit endete zusammen mit der chaotischen Umbruchphase, die der ersten Orientierung und schnellen Einübung in die neue Gesellschaft diente[15]. Danach hatte - trotz heftiger sozialer Probleme größerer Gruppen und Regionen - für die Mehrheit der Ostdeutschen eine Phase privater Konsolidierung eingesetzt. Die wirtschaftliche Lage der Familien verbesserte sich. Allerdings endete der gesamtwirtschaftliche Aufholprozeß schon Mitte der 90er, und inzwischen wird auch die Spanne zwischen ost- und westdeutschen Lebensverhältnissen wieder größer – fortdauernder Anlass, Herkunft und Schicksal zu überdenken.  Abb. 13: Begleitbuch zur Ausstellung Wunderwirtschaft (Archiv des Verfassers). Schon 1992/93 lassen sich erste Signale eines neuen Selbstbewusstseins der Ostdeutschen ausmachen. Es begann die Phase der für Westdeutsche meist unverständlichen "Ostalgie", Zeit der positiven Rückerinnerung an das Leben in der DDR[16]. Das gestiegene Bedürfnis nach positivem Erinnern arbeitete sich zunächst - und das einigermaßen unerwartet - an der eben noch geschmähten Ding- und Bilderwelt der DDR ab. Der inzwischen "fremde Blick" auf Überreste der eigenen Lebenswelt war häufig nicht viel mehr als ein Abrufen unreflektierter Erfahrungen, ein naives Spielen mit den Artefakten des "früheren Lebens". Der kultige Umgang mit Fahnen, Uniformen, Mopeds, Trabant-Autos, politischen Festformen, mit Popmusik, ostdeutschen Speisen, mit skurrilen Alltagsgegenständen, Grußformeln usw. entsprach einerseits der allgemeinen Eventkultur mit ihren bizarren Stoffen und Praktiken und wurde kommerziell ausgebeutet. Zugleich war das die einzige unverfängliche Form, die eine positive Beziehung zur eigenen Vergangenheit (eingeschlossen die blauen Blusen der FDJ) ermöglichte[17]. Kommerziell erfolgreich konnten die nun reichlich angebotenen "ostalgischen" Videos, Spiele, Bilderbücher, CDs, Poster, Kochbücher und die karnevalesken Events nur sein, weil sie geschickt den lebensweltlichen Erinnerungsbestand aktivierten. Ähnlich ausgerichtete Internetseiten nahmen zu und an vielen Orten wurden alltagsgeschichtliche Ausstellungen eröffnet. Die regionalen Fernsehprogramme Ost zeigten wieder Filme aus der DEFA-Produktion und wiederholten Sendungen des DDR-Fernsehens. Und es wurden so genannte "Ostprodukte" zu Reliquien. Weil die Leute auf der Suche nach dem "Geschmack von einst" waren, machten Bäcker Reklame mit dem Versprechen "echter Ostbrötchen". Auffällig war, dass es vor allem die so genannten Genussmittel waren, von denen die Erinnerung an den alten Osten erwartet wurde: Zigarettensorten, Spirituosen, ostdeutsch gerösteter Kaffee, eigenartige Schokoladen. Eine junge Künstlerin nannte das Motiv: "Wenn Du wissen willst, wie Westkindheit war, dann gehst du und kaufst dir 'ne Kinderschokolade. Aber meine Kindheitsbonbons gibt's nicht mehr."[18] An dieser Stelle muss etwas über die große Bedeutung des Marktes und der Werbung für die Erinnerungskultur der Ostdeutschen gesagt werden. 1990 hatte der abrupte Übergang in die Warenwelt des Westens für die Verbraucher dazu geführt, dass von einem Tag auf den anderen alle gewohnten käuflichen Gebrauchsgegenstände durch Waren aus dem  Abb. 14: Faltblatt eines Hotels in Zittau, das mit seiner Ausstattung als ein DDR-Museum wirbt (Archiv des Verfassers). Westen ersetzt worden waren. Alle Handelseinrichtungen wurden sofort von westdeutschen Unternehmen übernommen und der neue Markt strategisch organisiert - vom Zeitungsvertrieb über den Bierhandel und die Modebranche bis zu den Autohäusern organisiert. Einen solchen schlagartigen Übergang einer Population von 16 Millionen Menschen in ein neues Versorgungssystem hatte es noch nie gegeben. Es war auch darum die große Zeit der Marktforschung, die sicher der lernfähigste Zweig der Sozialforschung ist[19]. Marktforscher machten u. a. die verblüffende Entdeckung, dass die Affinität der Ostdeutschen zu den neuen Waren aus dem Westen irgendwie mit deren unterschiedlicher Distanz oder Nähe zum Köper zusammenhing. Sie beobachteten Kaufzurückhaltung bei allem Neuen, das dicht an den (oder gar in den) Körper gehörte: etwa Unterbekleidung, Seife, Kosmetik. Gingen Ostdeutsche daran, sich neu einzurichten, so beschränkte sich das lange auf Bad und Küche, das „Wohnzimmer“ blieb meistens und das intime Schlafzimmer fast immer, wie es war.  Abb. 15: Nostalgische Kochbücher zur DDR-Geschichte (Archiv des Verfassers) Pointiert meinte Volker Braun: „Der Sozialismus geht, und Johnny Walker kommt.“[20] – was den Whisky betrifft irrte er: der ließ sich im Osten nicht recht verkaufen, hier wurden bald nicht nur die altvertrauten Schnapssorten wieder getrunken (entweder „Klarer“, wegen seines blauen Etiketts „Blauer Würger“ genannt oder ein „Brauner“ der Marke Goldkrone), sondern auch das eigene Bier und der eigene Sekt. Inzwischen sind die eigenen Kaffeesorten wieder da und legen an Umsatz zu. Vor allem werden diejenigen Zigaretten geraucht, die hier schon immer geraucht worden sind und die im Westen niemand kennt. Das ist Verdienst der Marktforschung, denn schnell haben die westdeutschen und internationalen Konzerne ihre Strategie verändert und die ostdeutschen Produktmarken wiederbelebt, die sie zusammen mit den ostdeutschen Produktionsstätten „gekauft“ hatten. Das hat sich gelohnt, denn einige der Produkte sind heute sogar gesamtdeutsche Marktführer geworden: so die „Spirituose“ Goldkrone und die Sektmarke „Rotkäppchen“.  Abb. 16: Werbung für die alte Zigarettenmarke F6, die nur im Osten bekannt ist: „Geschmack verbindet“ (Archiv des Verfassers) Aufschlussreich ist dabei die auf die Mentalität der Ostdeutschen zugeschnittene Werbung. So wird in einigen Fällen ausdrücklich auf deren stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl angespielt. So etwa bei der Zigarette „F6“ (vor Jahrzehnten von der volkseigenen Tabakindustrie als Filter Nr. 6 mit dem Kürzel F6 herausgebracht), die in der Straßen- und Zeitungswerbung mit einem „Kollektiv“ von sechs sympathischen Menschen wirbt. Ähnlich die Sorte Cabinett mit dem ostigen Slogan „von Mensch zu Mensch“.  Abb. 17: Die ostdeutsche Marke Cabinett wird mit der für Ostdeutsche typischen Beziehung „von Mensch zu Mensch“ beworben (Archiv des Verfassers) Die Werbung für die Sorte Club ist besonders originell, sie erinnert an die mit dem politischen Kurs von Erich Honecker 1971 einsetzende stärkere Beachtung konsumtiver Bedürfnisse – einschließlich neuer Zigarettenmarken, die damals auf den Markt kamen. Gezeigt wird eine rauchende junge Frau mit der Unterschrift „Erichs Patenkind“ und die Aufforderung: „Willkommen im Club“.  Abb. 18: Willkommen im Club von Erichs Patenkindern (Archiv des Verfassers). Auch die inzwischen aufgekommene Erinnerung an die „altbekannte Qualität“ spielt eine Rolle, sind Ostdeutsche heute doch mehrheitlich davon überzeugt, dass viele Waren früher besser waren. Nahrungsmittel ohnehin, aber auch etliche technische Güter. Diese Vorurteile und Zuschreibungen nutzte die Werbung erfolgreich. Heute kann die Werbeindustrie als eine wichtige (wenn nicht sogar wichtigste) Institution ostdeutscher Erinnerungskultur angesehen werden. Sie hat herausgefunden, wo die (oft familiäre) Erinnerung an die gewohnten Konsumgüter sich bei der Kaufentscheidung gegenüber westdeutschen (oder internationalen) Produkten als stärker erweist. Bei Konsumgütern aus dem Bereich fortgeschrittener Technologie gelang das nur ausnahmsweise (etwa bei Kühlschränken, nicht bei PKW). Die Vorstellung von der hohen Qualität der DDR Produkte ist nicht nur Verklärung. Sie hat ihre Wurzel auch darin, dass eine lange Lebensdauer des Produkts sowohl zu den angestrebten Zielen sozialistischer Produktion als auch zu den Erwartungen der Konsumenten gehörte. Verbraucher waren gerade in diesem Punkte sehr sensibel und protestbereit. Autos und Waschmaschinen, Möbel und Geschirr, praktische Kleidung, Gartengeräte, Werkzeuge, Sportgeräte – alles sollte möglichst „lange halten“, alles war eine sorgsam zu pflegende Ressource. Dies auch, weil der sozialistischen Ideologie nach alle auf alles einen Anspruch hatten und folglich der Mangel an etlichen Konsumgütern unvermeidlich war. Pfleglicher Gebrauch des Besitzstandes rangierte auch darum höher als seine modische Erneuerung. Im Osten waren Konsumenten wie Produzenten gebrauchswertorientiert, die Gesetze der Warenwelt wurden beiden Seiten mit der Zeit immer fremder. Sicher lag darin ein Grund für die heute kritisierte „Unwirtschaftlichkeit“ des ostdeutschen Systems wie aber auch für dessen unsinnige Schmähung als „Mangelwirtschaft“. In dieser gebrauchswertorientierten mentalen Prägung – ostdeutsche Unternehmer setzen zu ihrem Schaden noch heute stärker auf die Qualität als auf die Verkäuflichkeit ihres Produkts - steckt sicher ein kritisches Potenzial gegenüber dem kapitalistischen System der Warenproduktion, ein distanziertes Verhältnis zur Überflussgesellschaft. Beides gehört zum Selbstverständnis der Ostdeutschen. Vielleicht ist darum der Griff zu den ostdeutschen Markenprodukten auch eine eher symbolische Handlung. Wie ja auch das Deklarieren dieser Produkte als „ostdeutsche“ nur symbolischen Charakters ist, werden sie doch nicht unbedingt „am Orte“ und meist nicht nach den alten Rezepturen und Technologien hergestellt. Jedenfalls ruft die Werbung oftmals ausdrücklich dazu auf, sich für die Ware als Ostprodukt zu entscheiden – mitunter sogar alternativ. Etwa wenn es im Getränke-Discount der Firma Marktkauf in Ostdeutschland zwei Abteilungen gab, eine für „deutsche Biere“ und eine zweite für „Bier neue Bundesländer“ Die Zahl der Versandhäuser und Läden wächst, die ausschließlich Ostprodukte führen – davon „repräsentieren“ viele eine traditionelle DDR- Marke oder kommen aus einem ostdeutschen Traditionsbetrieb. Eine entsprechende Verkaufsmesse für sog. Ostprodukte („Ostpro“) zieht steigende Besucher- und Käuferzahlen an.  Abb. 19: Hinweisschilder im Getränke-Discount der Firma Marktkauf in Ostdeutschland unterscheiden „deutsche Biere“ und „Bier neue Bundesländer“ (Archiv des Verfassers). Ähnliches gilt für die Typische DDR-Wohnung. Der Plattenbau hat es inzwischen zum Symbol für das „triste Alltagsleben“ in der DDR gemacht worden (eine Ausstellung des Österreichischen Museum für Volkskunde zur Alltagskultur in der DDR hatte den Titel „Leben in der Platte“[21]).  Abb. 20: Begleitbuch zur Ausstellung „Leben in der Platte“, Wien 1999 (Archiv des Verfassers) Darum ist es verwunderlich, dass bei dem seit Jahren enormen Überangebot an Wohnungen so viele Familien weiterhin das Wohnen im Plattenbau anderen Möglichkeiten vorziehen. Hier entscheidet offenbar der aktuelle Gebrauchswert. Aber – und das ist in unserem Kontext das Entscheidende - die unumgängliche Begründung für das unverständliche Festhalten an der geschmähten „Platte“ ist auf jeden Fall eine bewusste Beziehung auf die Vergangenheit. Dies umso mehr, als in fast allen ostdeutschen Groß- und Mittelstädten der Abriss von überflüssigen Wohnhäusern (insgesamt mehr als drei Millionen Wohnungen) die Kommunen vor schwere Entscheidungen stellt, die öffentlich diskutiert werden. Hier stehen sich häufig Altstadtsanierung und die Plattenbauten alternativ gegenüber, schon darum dürfte die „Platte“ zu den ostdeutschen Gedächtnisorten zählen.  Abb. 21: Die Illustrierte für Ostdeutsche preist die Schönheit der Plattenbau-Wohnung, SUPER-illu Sept. 1998 (Archiv des Verfassers). Etwas anders ist das bei der bekanntlich stark modeabhängigen Kleidung, hier beschränkt sich die rückgreifende Erinnerung auf Versatzstücke für einen entsprechenden Retro-Look junger Leute oder begegnet uns als demonstrativ kostümierter Aufzug im halböffentlichen Bereich: mit dem einst verpönten Trainingsanzug der Nationalen Volksarmee, im Sportdress der DDR-Nationalmannschaft oder in der FDJ-Bluse. Dennoch gibt es auch hier den bewussten Rückgriff auf die DDR-Vergangenheit. So wird z. B. ein bestimmter Typ von ganz einfachen Sandalen und Schuhen, die über mehrere Generationen von jungen Leuten bevorzugt worden sind, inzwischen wieder produziert – auch ich habe sie vor gut fünfzig Jahren bereits getragen. Sie symbolisierten einst das einfache freie Leben, waren Accessoires aller Typen von Aussteigern und werden mit diesem Image auch heute erfolgreich vertrieben.  Abb. 22: Über fast vier Jahrzehnte millionenfach produzierte Schuhe (Sandalen und Tramper) im Angebot eines Versandhauses für Ostprodukte (Archiv des Verfassers). Dafür, dass das Bekenntnis zum Produkt zugleich eine erinnernde Identifikation mit der Zeit ist, aus der es stammt, spricht der Umgang mit den überkommenen Dingen außerhalb der aktuellen Marktbeziehungen. Von Bedeutung dafür ist es, dass zur Gebrauchswertorientierung der DDR-Konsumgüterproduktion nicht nur das Ziel einer langen Lebensdauer gehörte. Der Massenbedarf war nur durch die industrielle Großserie mit langer Laufzeit zu befriedigen.  Abb. 23: Seit 1956 dauerhaft produziertes Schlüsselsortiment (Günter Höhne, Penti, Erika und Bebo Sher). Sie wiederum führte zu einer Beschränkung auf wenige Grundtypen – bei Autos wie beim Brot, bei Werkzeugen wie bei Wochenendhäusern usw. Das verlangte von den Designern, die modischen Trends als zweitrangig anzusehen und die Produkte – soweit das die verfügbare Technologie zuließ – mit den ästhetischen Zeichen zeitloser Güte auszustatten. Die aufeinander folgenden Schulen der Produktdesigner haben die ostdeutschen Sortimente in diesem Sinne immer erfolgreicher durchgestaltet, von der handlichen Bürste bis zum Großgerät (auf Werkzeuge, Maschinen, Industriebauten – sicher auch Alltagsgegenstände – kann hier nicht eingegangen werden). Alles zusammen hatte zur Folge, dass die DDR-Gesamtpopulation so gut wie alle Produkte des Landes in ihrer bestimmten ästhetischen Gestalt kannte. Das über eine lange Zeit gültige Design - das sich bei allen Veränderungen im Grundgestus treu geblieben ist[22] – hat sich allen dauerhaft eingeprägt. Auch dies führte dazu, dass die Begegnung mit Alltagsobjekten der Vergangenheit immer daran erinnert, dass früher eben alles anders war. So gut wie alle früheren Alltagsobjekte „provozieren“ den Betrachter und sind darum über den üblichen Erinnerungswert alter Dinge hinaus geeignet, sich mit dieser Vergangenheit zu identifizieren oder sich von ihr zu distanzieren.  Abb. 24: Wiedererkennbares DDR-Design: Bürstensortiment, produziert seit 1962 (Günter Höhne, Penti, Erika und Bebo Sher). Überdies hat sich mit dem Eintauchen in die westliche Warenwelt inzwischen auch ein Blick für die ästhetische Qualität von alten Dingen entwickelt, den die Massenhaftigkeit und die Ausschließlichkeit der Objekte früher verstellt haben. Mittlerweile hat sich auch die Sehnsucht nach der bunten Warenwelt des Westens mit den Jahren erschöpft. Aufdringliche Werbung ist inzwischen lästig, weil sie nicht (wie von früher gewohnt) über das Produkt informiert und - ebenso wie die Hochglanzverpackung und Design - weit mehr verspricht, als das Produkt halten kann. Und so kann manchem sogar die in Material und Drucktechnik äußerst sparsame Verpackung der DDR in ihrem technologisch bedingten Pastellton wieder ästhetisch reizvoll erscheinen.  Abb. 25: Beispiel für wiedererkennbares DDR- Industriedesign (Günter Höhne, Penti, Erika und Bebo Sher). Wenn die kommerzielle Sphäre als „Großraum“ ostdeutschen Erinnerns anzusehen ist, so sind doch auch an anderen kommunikativen Orten diverse Alltagsobjekte Gegenstand reflektierenden Erinnerns. Es ist wohl vor allem der hohe Grad an eindeutiger Wiedererkennung, der zum Spielen mit einer Fülle von Details einlädt. Jedenfalls wird die „ostige“ Design- und Objektwelt von der Werbung wie von den Künsten (Malerei und Fotografie bis Theater und Kinofilm) ausgiebig genutzt. Filme wie „Sonnenallee“ oder „Good bye Lenin“ sind geradezu als eine Folge sprechender „Sachobjekte“ inszeniert[23].  Abb. 26: Einfacher Druck auf einfachem Papier – der für die ostdeutsche Verpackung typische Pastellton ohne Glanz (Archiv des Verfassers). Abschließend möchte ich auf kommunikative Situationen außerhalb des Marktes hinweisen, in denen Alltagsobjekte Erinnern provozieren oder ermöglichen. Da ist zunächst das Völkchen der Sammler, eine Kerngruppe jeder Erinnerungskultur. Es kommuniziert über seine Vereine, Messen und Ausstellungen. Da Flohmärkte, Tauschbörsen und Präsentationen inzwischen auch das Internet okkupiert haben, kann nun jedermann das vielfältige Treiben nicht nur beobachten sondern auch mitspielen. DDR ist hier – weil abgeschlossenes Sammelgebiet und vielfach noch billig – sehr beliebt und gesammelt wird davon so gut wie alles: von Briefmarken und Münzen über Uniformen, Filmplakate und Schallplatten bis zu gepanzerten Armeefahrzeugen. Bei eBay und anderen können wir sofort als Käufer oder Verkäufer geschichtsträchtiger Alltagsdinge einsteigen. Oder in einen der vielen Chatrooms einloggen, die vorzugsweise dem Talken über die Erfahrungen in der DDR gewidmet sind. Ähnlich „erinnerungsaktiv“ geht es bei den beliebten historischen Umzügen wie bei den zahlreich gefeierten Dorf- und Kleinstadtjubiläen zu. Während man für den "historischen Teil" den Fundus des nächsten Theater und das Heimatmuseum benötigt, können für "unsere Zeit" (wie sie auf dem Dorfe genannt wird) alte Traktoren, der LPG-Bus, die Rübenhacken, die blauen Arbeitsanzüge und die bunten Kittelschürzen, diverse Fahnen und die Schilder von Dorfkonsum und LPG zur Zeitmarkierung eingesetzt werden - alles noch aus eigenen Beständen und mit der Chance, hier zum „Erinnerungsort“ zu werden.  Abb. 27: Buchausgabe eines Internet-Chat zur Erinnerung an den Alltag in der DDR (Archiv des Verfassers) In dieser Alltagskommunikation (und nur wenig darüber) bildete sich auf diese Weise eine "Erfahrungs- und Erzählgemeinschaft, in der sich überlieferte Elemente, Spolien der untergegangenen DDR erhalten und umbilden"[24]. Hinzuzufügen wäre, dass nur wenig davon die "nationale Ebene" erreicht, nicht über regionale und lokale Öffentlichkeiten und eher intime Kreise hinausgeht. Solche Formen gemeinschaftlichen Erinnerns stehen in Wechselwirkung mit anderer lokaler Kommunikation, mit Kabaretts, Theatern, Galerien und Kneipen. Sie bilden – wieder wie zu Zeiten der DDR - wichtige Elemente lokaler Öffentlichkeiten, in denen Ostdeutsche den Ton angeben und das auch deutlich herauskehren. Ganz anders gepolt sind die von Westdeutschen betriebenen Medien, die ostdeutsche Erinnerungen selbst vermarkten. Das sind neben der regionalen Presse (flächendeckend von zwei Konzernen betrieben) und den öffentlich-rechtlichen Regionalprogrammen der ARD, die ausschließlich für Ostdeutsche gemachte Wochenillustrierte „SUPER illu“. (Westdeutsche könnten über weite Strecken gar nicht verstehen, wovon da gehandelt wird.) SUPER illu vermarktet geschickt (und mit rechtskonservativem Hintergrund) die Erinnerung der Ostdeutschen, die sie in einer Weise zu wecken bemüht ist, die das positive Alltagsleben von den immer negativ gezeichneten weiteren Lebensumständen abhebt.  Abb. 28: Typische Aufmachung der Illustrierten Zeitung für Ostdeutsche: bekannte ostdeutsche Schauspieler als Seller (Archiv des Verfassers). Schließlich wären da als „Gedächtnisorte“ in doppeltem Sinne alte ostdeutsche Printmedien zu erwähnen, die selbst Alltagsdinge mit erkennbarer Vergangenheit sind. Besonderes Augenmerk verdienen dabei drei Zeitschriften für Kinder, die in Auflagen um 70 000, offenbar von Eltern gekauft werden, die selbst mit ihnen Kindheit und Jugend verlebt haben.  Abb. 29: Bericht über traditionelle ostdeutsche Kinder- und Jugendzeitschriften, die sich wieder auf dem Markt behaupten, Medienseite des „Tagesspiegel“ vom April 2005 (Archiv des Verfassers).  Abb. 30: Cover und Innenseite der alten Zeitschrift für Vorschulkinder „Bummi“ vom Mai 2005 (Archiv des Verfassers).  Abb. 31: Cover und Innenseite der einzigen DDR-Comic-Serie „Mosaik“ vom Mai 2005 (Archiv des Verfassers). Auch diese Alltagsprodukte erinnern an ihr früheres Layout, werden wiedererkannt und haben die Chance, auch von der nächsten Ost-Generation als legendäre Gestalten verehrt zu werden. Wie stark (und auf welche Dauer) sich an Alltagsgegenständen aus der DDR-Zeit kollektives Erinnern festmacht, ist bislang nicht untersucht worden. Es lohnte schon, weil diese deutsche Teilgesellschaft einige interessante Eigenheiten besaß.  Abb. 32: Die ehemalige FDJ-Kinderzeitschrift „Fröhlich sein und singen“ (Frösi) versuchte im Mai 2005 einen Neustart, der auf die Erinnerung heutiger Eltern baut. (Archiv des Verfassers). Vor allem: das Alltagsleben war für die Generationen der Ostdeutschen jeweils recht ähnlich, die Zahl der Gebrauchsgegenstände, an denen sich ihr Lebensgefühl fest machen konnte, war für alle überschaubar. Ungewiss ist, ob einige als Gedächtnisorte besonders herausragen – etwa die „Platte“, der „Trabant“, das Moped Schwalbe oder der fälschlich „Datsche“ genannte Kleingartentyp? Es könnte auch die ästhetisch recht einheitliche Produktwelt insgesamt als ein Erinnerungs-Ort gesehen werden. Weil die Ostdeutschen inzwischen in einer auch im Gegenständlichen (eingeschlossen Städte, Dörfer, Landschaft) völlig veränderten Welt leben und die erinnernde Rückbindung an das Vergangene ihnen gelegentlich wichtig zu sein scheint, kann jede Begegnung mit einem Objekt der früheren Produktwelt komplexe Erinnerungen auslösen, kann es für das Ganze des einstigen Universums nützlicher Dinge stehen. Untersucht ist dieses Bindungsbedürfnis nicht.  Abb. 33: Das Begleitbuch zu einer Ausstellung des Dokumentationszentrums Alltagskultur (1999) zeigt auf dem Umschlag eine typische Alltagssituation (Archiv des Verfassers). Aus eigener Erfahrung zum Schluss ein Bespiel. Für meine Söhne – Mitte der 60er geboren – war das Moped „Schwalbe“ (auch Jahrgang 1964) das erste eigene Gefährt. Damals bereits gebraucht gekauft, war es jedoch noch modern und begehrt. Für spätere junge Generationen war dieses massenhaft benutzte Fahrzeug eher ein Oma-Sessel und verpönt. Vor allem auf dem Lande war dies klug erdachte Moped in Gebrauch, und über die Jahre wuchs im langsam eine Aura zu. Heute ist die „Schwalbe“ – besonders im Westen – ein praktisches Fahrzeug mit Kultstatus, weitergegeben in vielen Fan-Clubs junger Leute. Blickt man auf ihre Internetunterhaltungen in den Clubs, so wägen sie auch detailliert ab, warum dieses Ostprodukt anders ist als eine Isetta, was es auszeichnet und auf welches Alltagsverhalten es deutet („die durften im Osten mit 15 schneller fahren“ …“da sollte alles einfach zu reparieren sein“ … „modischer Schnickschnack war nicht gern gesehen“ usw.). Auch ich könnte – wie meine Söhne – Geschichten dazu beisteuern, die Enkel kennen sie schon und die Urenkel werden sie wohl auch noch hören (und vielleicht damit fahren wollen). Sucht man das Moped Schwalbe im Internet, dann hat eBay aktuell über 50 Produkte im Angebot, Google kommt auf 21.000 Anzeigen. Das Werk in Suhl vermeldet, dass das Gefährt momentan nicht am Lager ist. Offenbar kann die „Schwalbe“ als Alltagsgegenstand zu den ostdeutschen Erinnerungsorten gezählt werden (mit gesamtdeutscher Tendenz).  Abb. 34: Das DDR-Kultobjekt „Schwalbe“ (Dokumentationszentrum Alltagskultur) Anmerkungen 1 Etienne François et Hagen Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte. Bd. 1, C. H. Beck, München 2001, S. 11.+ 2 Christoph Jahr, Marmor, Stein und Erinnerung bricht. Die Sammlung der „Deutschen Erinnerungsorte“ ist komplett, Die ZEIT (15. 11. 2001), Literaturbeilage November 2001. 3 Die Materiallage ist nicht ungünstig, denn Hinweise auf erinnerndes Verhalten finden sich in diversen Umfrageergebnissen (Forsa, Allensbach, Emnid u.a.), finden sich bei der Marktforschung (sinus, Burda, Mediaperspektiven u.a.), in soziologischen und sozialpsychologischen Studien (Universitäten Trier und Leipzig, WZB, BISS, SFZ, Gewis u. a.), in Reportagen und publizistischen Äußerungen, in ostpolitischen Debatten (Landtage, Forum Ostdeutschland der SPD u. a.), vor allem auch in den Ostdeutschland betreffenden Kunst- und Literaturdebatten, in Ausstellungen und in ihrer Resonanz (Besucherbücher, Presse), in autobiographischen Bekenntnissen und weiterem (insgesamt heterogen) Material. 4 Super-Illu vom 26. 09. 1991 (Nr. 40), S. 10. 5 Peter Hübner, "Geronnene Fiktionen"? Alltag in der DDR als Gegenstand der zeithistorischen Forschung, in: Konrad H. Jarausch und Matthias Middell (Hg.), Nach dem Erdbeben. (Re-)Konstruktion ostdeutscher Geschichte und Geschichtswissenschaft, Leipzig 1994, S. 266. 6 Spurensicherung. 40 Jahre Werbung in der DDR, Ulrich Giersch und Helmut M. Bien (Hg.), Karin Westermann (Redaktion) Dietrich Mühlberg (wissenschaftliche Beratung), Ausstellung und Katalog, Frankfurt/M. 1990. 7 Georg C. Bertsch, Ernst Hedler et Matthias Dietz, SED – Schönes Einheits Design, Taschen, Köln 1990. 8 Schmerz laß nach. Drogerie-Werbung in der DDR, Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Hg.), Dresden 1992. Auch hier war das Team Bien/Giersch/Westermann am Werk. 9 Tempolinsen und P2 – Alltagskultur der DDR, Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR (Hg.), be.bra Verlag, Berlin 1996. 10 10 Gerd Kuhn und Andreas Ludwig (Hg.), Alltag und soziales Gedächtnis. Ergebnisse Verlag, Hamburg 1997. 11 Gert Selle, Erinnern - Suchbewegung in der Wirklichkeit. In: Kuhn/Ludwig, Alltag und soziales Gedächtnis, a. a. O., S. 87. 12 Ebd. Selle warf ein Generalproblem musealen Umgangs mit Alltagsgegenständen auf: „In Eisenhüttenstadt sind die Dinge und ihre Betrachter schon unter pädagogische Kuratel gestellt. Man traut sich kaum, etwas anzusehen, ohne die Texttafeln zu lesen, die den Erinnerungsverkehr mit der DDR-Vergangenheit regeln sollen. … es wird eine pädagogische Lesart zwischen Anbiederung und Irreführung angeboten …“ (S. 87/88). 13 Wunderwirtschaft. DDR-Konsumkultur in den 60er Jahren (Buch zur Ausstellung im Stadtmuseum Berlin), hrsg. von der NGBK, Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1996. 14 Das Begleitbuch zur Ausstellung: Fortschritt, Norm und Eigensinn. Erkundungen im Alltag der DDR, Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR e. V. (Hg.), Ch. Links, Berlin 1999. 15 Lutz Niethammer formulierte feinsinnig: "Der neue Kontext westlicher 'Normalität' erscheint wie eine Befreiung zur Realität, aber in der DDR ist er ein phantastisches Gebilde aus schnell wechselnden Vorstellungen, die sich noch nicht an den eigenen Fähigkeiten und der Organisierung eines Alltags bewährt haben. "Lutz Niethammer, Glasnost privat 1987. In: L. Niethammer, A. v. Plato u. D. Wierling, Die volkseigene Erfahrung. Berlin 1991, S. 68. 16 Bereits 1992 ließ sich der ostdeutsche Kabarettist Uwe Steimle beim Patentamt München das Wort "Ostalgie" eintragen; das kostete ihn 1700 DM Gebühren. 17 Vgl. Thomas Beutelschmidt: Out of fashion oder mega in? Die DDR im Spiegel ihrer Objekte, Bilder und Töne, in: Rundfunk und Geschichte, 23. Jg. Nr. 4, Oktober 1997, S. 224. 18 Antje-Ulrike Buckow und Uta Rinklebe: Deutsch-deutsche Partnerschaften - die Annäherung zweiten Grades. Seminararbeit Berlin 1998, S. 21. 19 Der Marktforschung ist die angepasste Übertragung der sinus-Milieus auf die ostdeutsche Teilgesellschaft ebenso zu verdanken wie etwa die Burda-Studie zu den Wohnstilen der Ostdeutschen: Berthold Bodo Flaig, Wohnwelten in Ostdeutschland. Alltagsästhetik, Wohnmotive, Wohnstile, Gartenwerte und Gartenstile in den neuen Bundesländern. Ein Forschungsbericht der Burda GmbH Offenburg (Hg.), Heidelberg 1993. Die Befunde dieses Forschungszweigs gehören sicher zu den kulturgeschichtlich aussagekräftigsten Beobachtungen. 20 Volker Braun, Lustgarten, Preußen. Ausgewählte Gedichte, Frankfurt am Main 1996, S.140. 21 Wenzel Müller, Leben in der Platte. Alltagskultur der DDR der 70er und 80er Jahre, Wien 1999. 22 Siehe dazu: Günter Höhne, Penti, Erika und Bebo Sher. Klassiker des DDR-Designs, Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001. 23 Wenn im Film „Good bye Lenin“ Gläser von Spreewälder Gurken beschafft werden müssen, um eine fiktionale DDR aufrecht zu erhalten, dann denkt der westliche Betrachter, des Ostdeutschen Glück hätte in solchen Gurken bestanden. Der Ostdeutsche begreift es als ironische Anspielung, denn Spreewälder Gurken hat als bald nach Gründung der DDR nicht mehr gegeben, saure Gurken waren fortan Importe aus Bulgarien und Polen. Selbst wenn das Ganze eine Geschäftsidee der Firma ist, die heute Gurken aus Polen unter dem Label „Spreewälder“ verkauft, so kommt doch Erinnern in Gang – die Gurke als Gedächtnisort. 24 Michael Rutschky: Wie erst jetzt die DDR entsteht. Vermischte Erzählungen, in: Merkur, Jg. 49 (1995), H. 9/10, S. 856. | |