| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||

|

| |||||||||||||

| Thema | Kulturation 1/2008 |

| Deutsche Kulturgeschichte nach 1945 / Zeitgeschichte | |

| Miriam Normann | |

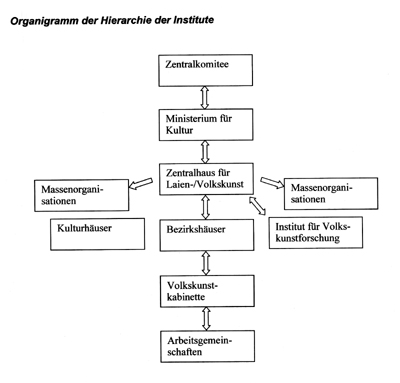

| Kultur als politisches Werkzeug?

Das Zentralhaus für Laien- bzw. Volkskunst in Leipzig 1952-1962 | |