| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||

|

| |||||||||||||

| Thema | Kulturation 2/2009 |

| Kulturelle Differenzierungen der deutschen Gesellschaft | |

| Sylka Scholz | |

| Einst Doppelverdiener – sichern Frauen heute das Familienbudget? Geschlechterbeziehungen in Ostdeutschland | |

| Der

Titel des folgenden Beitrags legt eine grundlegende Veränderung in den

Geschlechterbeziehungen in Ostdeutschland nahe. Waren Männer und Frauen

in der DDR beide vollerwerbstätig und trugen gemeinsam, wenn auch in

unterschiedlich hohen Anteilen, zum Familieneinkommen bei, so

übernehmen zunehmend Frauen die Sicherung des Familienbudgets. Eine

solche Situation stellt eine Herausforderung für die bisher tradierten

Geschlechterarrangements dar: Zwar war der Mann in der DDR keineswegs

ein Familienernährer, jedoch war es in den hegemonialen

Geschlechterbildern auch nicht vorgesehen, dass Frauen als alleinige

Versorgerin der Familie fungieren. Der Beitrag geht der Frage nach, wie

verbreitet das Phänomen der Familienernährerin in Ostdeutschland ist

und wie Frauen und insbesondere Männer mit dieser Konstellation

umgehen.

Theoretischer Hintergrund der Analyse ist das Konzept des Geschlechtervertrages, welches von der Soziologin Birgit Pfau-Effinger (1993, 2000) entwickelt wurde. Dieses Konzept wird im ersten Abschnitt vor- und die wichtigsten Merkmale des Geschlechtervertrages der DDR dargestellt und mit dem westdeutschen Geschlechtervertrag verglichen, der ab 1990 auf die Institutionen Ostdeutschlands übertragen wurde. Das Augenmerk liegt dabei auf den Widersprüchen im Geschlechtervertrag, die bisher vorrangig für Frauen beschrieben und hier nun auch für Männer in den Blick genommen werden sollen. Im zweiten Abschnitt untersuche ich die Erwerbsintegration von Frauen und Männern im Ost-West-Vergleich unter der Fragestellung, ob sich die Geschlechterverträge angeglichen haben oder ob sich weiterhin deutliche Unterschiede feststellen lassen. Der Verbreitung von Familienernährerinnen wird im dritten Abschnitt genauer nachgegangen. Im vierten Abschnitt gehe ich der Frage nach, wie Männer mit dieser Situation umgehen und zeige auf, dass der Verlust von Erwerbsarbeit zu einer zunehmenden Verunsicherung von Männlichkeit führen kann. Abgeschlossen wird der Beitrag mit einem Resümee. 1. Spannungsverhältnisse im Geschlechtervertrag der DDR Das Geschlechterverhältnis einer Gesellschaft ist nicht nur durch die sozialen Strukturen einer Gesellschaft, sondern auch durch kulturelle Muster bestimmt, die eine Geschlechterkultur konstituieren (Pfau-Effinger 1993, 2000). Diese umfasst kulturelle Normen und Leitbilder, die sich auf die Formen der gesellschaftlichen Integration und Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen beziehen, sowie auf Vorstellungen zur Generativität und über das Verhältnis der Generationen. In einer Gesellschaft können ein oder mehrere Leitbilder existieren, sie sind Resultat von Konflikten, Aushandlungsprozessen und Kompromissbildungen. Die Leitbilder sind in Form von Normen in den institutionellen Systemen verankert und relativ stabil. Die Geschlechterkultur wirkt sich auf soziale Strukturen, gesellschaftliche Institutionen, Diskurse kollektiver Akteure, auf die Orientierungen und Werthaltungen der Individuen aus. Jedoch handelt es sich dabei nicht um ein deterministisches Verhältnis, der bestehende kulturelle Kompromiss kann erneut zum Gegenstand sozialer Aushandlungsprozesse werden. Die Beziehungen zwischen Frauen und Männern beruhen auf einem “sozio-kulturellen Konsens“, einem so genannten „Geschlechtervertrag“ (ebd.). Der Vertrag beinhaltet das kulturelle Leitbild über die ‚richtige’ Form der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die ‚richtige’ Familienform und die Art und Weise der gesellschaftlichen Integration beider Geschlechter in den Arbeitsmarkt und die Familie. Dieses Leitbild gibt Regelungen und Verhaltensmuster vor hinsichtlich solcher Fragen, wie welche gesellschaftlichen Bereiche die hauptsächlichen Sphären der Integration von Frauen bzw. Männern in der Gesellschaft sind, wieweit Gleichheit oder Ungleichheit bzw. Komplementarität der Lebensbereiche der Ehepartner festgelegt sind, welcher gesellschaftlichen Sphäre die Kindererziehung vorrangig zugeordnet wird und welchen gesellschaftlichen Stellenwert die Familie im Vergleich zu anderen Lebensformen hat. Dieser kulturelle Kosens beruht in modernen Gesellschaften auf ungleichen Ausgangsbedingungen zwischen Männern und Frauen: Kennzeichnend ist eine Macht-Asymmetrie zu Gunsten der Männer. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die kulturellen Leitbilder nicht von allen sozialen Gruppen gleichermaßen geteilt werden, dass es also ethnische, regionale, schichtspezifische Differenzen gibt, jedoch müssen sich alle sozialen Gruppen mit den hegemonialen Leitbildern auseinandersetzen, alternative Konstruktionen werden meist marginalisiert. Der Geschlechtervertrag der DDR war gekennzeichnet durch eine Integration beider Geschlechter in die Erwerbssphäre (vgl. Scholz 2004). Dies war einerseits ökonomisch notwendig, andererseits aber auch politisch motiviert durch die Gleichheitsidee. Der Staat garantierte Männern und Frauen eine berufliche Ausbildung sowie einen Arbeitsplatz und somit eine ökonomische Existenzsicherung. Das Familienmodell der „Versorgerehe“ (Pfau-Effinger 1993, 644), das auf einem männlichen Familienernährer und einer weiblichen Hausfrau beruht, und sich in Deutschland im Zuge der Industrialisierung in einem längeren historischen Prozess etablierte (ebd.), erodierte. Allmählich bildete sich das „Doppel-Verdiener-Modell“ (Schenk 1995, 479) heraus. Insbesondere Irene Dölling (2003, 2005) hat gezeigt, dass der DDR-Geschlechtervertrag für Frauen in sich äußerst widersprüchlich war. Wurden einerseits die Mitglieder beider Genusgruppen sozusagen geschlechtsneutral mittels lebenslanger, vollzeitlicher Erwerbsarbeit in die Gesellschaft integriert, blieben andererseits Frauen normativ und praktisch für die Familienarbeit verantwortlich. Zwar hatten Frauen nun den Zugang zu dem gesellschaftlichen Bereich in modernen Gesellschaften, der ausschlaggebend ist für die soziale Positionierung und den Zugang zu Ressourcen, zugleich wurden aber die sozialen Ungleichheiten, die sich aus der Verantwortung für die Familienarbeit ergeben, gesellschaftlich ignoriert. Die Vielzahl der sozialpolitischen Maßnahmen, die auf eine Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie für Frauen zielte, machte Frauen zugleich zu Objekten der patriarchal-paternalistischen Fürsorgepolitik (Dölling 1991). Die Ambivalenz des Geschlechtervertrages manifestierte sich in widersprüchlichen Geschlechterordnungen in den unterschiedlichen Institutionen. So war die Erwerbssphäre in der DDR geschlechtsspezifisch segregiert, Frauen und Männer traten nicht in direkte Konkurrenz, die Löhne in den Arbeitsbereichen der Frauen fielen deutlich niedriger, auch war der Anteil von Frauen an Führungspositionen kleiner als der der Männer (vgl. Nickel 1993). Darüber hinaus galt im Erwerbssystem die männliche Norm der lebenslangen, vollzeitlichen Beschäftigung. Frauen wurden einerseits dieser Norm unterworfen – „Unsere Muttis arbeiten wie ein Mann“ (Dölling 1993, 31) – und andererseits auf Grund der verringerten zeitlichen Verfügbarkeit durch die Verantwortung für die Familien- und Hausarbeit nicht als vollwertige Arbeitskräfte angesehen. Diese Widersprüchlichkeiten lassen sich ebenso auf der Ebene der kulturellen Leitbilder aufzeigen. Ina Merkel kommt in einer Analyse von Frauen- und Männerbildern in den Printmedien der 1950er Jahre zu dem Resultat, dass der „neue Mensch“ (Merkel 1995, 170) als Leitbild der sozialistischen Gesellschaft ausdrücklich beide Geschlechter umfasste, unter der Hand aber doch männlich vergeschlechtlicht war. Im Zentrum des Bildes vom „neuen Menschen“ stand die Arbeit, die wesentlich von Männern repräsentiert wurde. Dabei kam ein Konzept von Arbeit ins Bild, das vor allem proletarisch geprägt war. Der „klassische Industriearbeiter“, der „diszipliniert, schöpferisch und kraftvoll – aber auch intelligent und kulturvoll“ (ebd. 172) ist, bildete den Grundtypus für die Darstellung des „neuen Menschen“. Als Prototyp kann der Arbeitsheld Adolf Hennecke angesehen werden, der zugleich das hegemoniale Männlichkeitsideal der DDR repräsentierte (vgl. Scholz 2008). Da auch berufstätige Frauen ins Bild gesetzt wurden (vgl. Dölling 1993) und ebenfalls als „neue Menschen“ galten, entstand jedoch ein „Spannungsverhältnis von männlicher Dominanz und weiblicher Emanzipation“ (Merkel 1995, 173), das aus meiner Perspektive das Geschlechterverhältnis der DDR insgesamt kennzeichnete (vgl. Scholz 2004). Fragt man nun nach den Ambivalenzen des Geschlechtervertrages für Männer so ist zunächst die weibliche Konkurrenz im Erwerbssystem zu nennen. So revoltierten die Männer der älterer Generationen noch zu Beginn der 1950er Jahre gegen die Frauenerwerbstätigkeit wie etwa die Arbeiter der Leunawerke, die am 17. Juni 1953 auch forderten: „Hinweg mit dem Frauenförderungsplan“ (Zachmann 1997, 133). Im Verlaufe der DDR-Geschichte wurde die Frauenerwerbstätigkeit jedoch zunehmend auch für die Männer eine Selbstverständlichkeit und nicht mehr hinterfragt. Widersprüche resultierten aus meiner Perspektive aus dem starren Männerleitbild, das ausschließlich an Erwerbsarbeit gebunden blieb (vgl. ff. Scholz 2004, 2008). Während die Berufsrolle in das weibliche Leitbild integriert wurde, blieb die Familienrolle im männlichen Leitbild außen vor. Verstärkt wurden die Gegensätzlichkeiten auf Seiten der Männer durch die zunehmende Erosion des erwerbszentrierten Leitbildes in seiner heroisierenden Komponente, wie sie von den „Helden der Arbeit“ repräsentiert wurde. Vor allem in den jüngeren Generationen setzte eine Distanz zum politischen System ein, die auch daraus resultierte, dass sie ihre Ansprüche an eine qualifizierte Erwerbsarbeit in einer zunehmend marode werdenden Wirtschaft nicht umsetzen konnten. Im letzten Jahrzehnt der DDR wurde die männliche Familienrolle zu einer wichtigen alternativen Männlichkeitskonstruktion, denn in den sozialen Praxen mussten sich die Männer aufgrund der Erwerbstätigkeit der Frauen auch in der Familie engagieren und erlebten diese Erfahrung meist positiv. Das Bild des zärtlichen Vaters trat in Konkurrenz zum sozialistischen Arbeitshelden (vgl. Schochow 2009, Scholz 2010). Doch bevor sich das veraltete hegemoniale Leitbild transformieren konnte, brach die DDR zusammen. Als einer der Gründe dürfte wohl auch die Unfähigkeit der männlichen politischen Elite angesehen werden, einen neuen Konsens mit den jüngeren Generationen auszuhandeln und damit verbunden ein neues attraktives Männlichkeitsleitbild zu kreieren. Nach der politischen Wende und der darauf folgenden Wiedervereinigung im Oktober 1990 veränderte sich in Ostdeutschland die Wirtschaftssystem von einer Planwirtschaft zu einer marktvermittelten Ökonomie. Damit verbunden polarisierten sich auch die Bereiche Beruf und Familie, die in der DDR durch die Erwerbsintegration von Frauen eng miteinander verknüpft waren. Die umfangreichen sozialpolitischen Unterstützungen für Familien wie ganztägige Kinderbetreuung, günstiges Kantinenessen, ein monatlicher Haushaltstag etc. wurden reduziert und damit verschlechterten sich die Bedingungen für eine Vereinbarung von Beruf und Familie wesentlich. Den Hintergrund für diesen Ab- und Umbau bildete der Geschlechtervertrag der alten Bundesrepublik. Dieser beruhte Ende der 1980er Jahre auf dem modernisierten Ernährer-Hausfrau-Modell (Pfau-Effinger 1993). Das heißt, der Ehemann war der Ernährer der Familie, die Ehefrau blieb nach der Geburt des Kindes bzw. der Kinder zunächst zu Hause und ging dann einer Teilzeitarbeit nach. Kinderbetreuung galt im Gegensatz zur Auffassung in der DDR als eine ‚private’ Angelegenheit der Familie. Dieser Geschlechtervertrag korrespondierte zum einen mit einer entsprechenden Sozial- und Familienpolitik, die auf eine Stärkung der Familie setzte und bspw. die Hausfrauenehe durch das Ehegattensplitting steuerlich begünstigte. Zum anderen ging er mit einem in Vergleich mit der DDR stark ausgebauten Dienstleistungssektor in der Wirtschaft einher, der die meisten Teilzeitarbeitsplätze für Frauen zur Verfügung stellte. Wie wirkte sich dieser Umbau des Geschlechterverhältnisses nun auf das Doppel-Verdiener-Modell der DDR aus? 2. Die Erwerbsintegration von Männern und Frauen im Überblick Die gegenwärtige Situation der Erwerbsintegration beruht auf einem doppelten Transformationsprozess. Unmittelbar nach der politischen Wende 1989 setzte eine massive Deindustrialisierung ein. Der ostdeutschen Gesellschaft ging in kurzer Zeit die Erwerbsarbeit in hohem Maß verloren: die Anzahl der Beschäftigten reduzierte sich von 9,7 Millionen im Jahr 1989 auf 6,1 Millionen Ende der 1990er Jahre; ein Drittel der Arbeitsplätze wurde abgebaut (Winkler 2002). Damit verbunden waren eine anhaltend hohe Massenarbeitslosigkeit sowie eine Flexibilisierung des Normalarbeitsverhältnisses hin zu befristeten und untertariflich bezahlten Arbeitsverträgen. Diese Entwicklung hat sich im neuen Jahrtausend bedingt durch den allgemeinen Umbau des westlichen Erwerbssystems fortgesetzt. Die Stichworte lauten hier Vermarktlichung, Prekarisierung und Subjektivierung (vgl. bspw. Lohr/ Nickel 2007; Aulenbacher et. al 2007). Seit Beginn der 1990er Jahre verändern sich die betrieblichen Rationalisierungsstrategien weg vom fordistischen Koordinations- und Kontrollmodus hin zur Marktsteuerung. Die Beziehungen zwischen den Unternehmenseinheiten werden nun nach marktbezogenen Richtlinien restrukturiert. Zugleich kehren die Subjekte in die Ökonomie zurück, dieser Prozess ist mit dem Begriff „Subjektivierung“ gemeint. Denn die subjektiven Faktoren, die im Fordismus massiv kontrolliert und unterdrückt wurden, gelten nun als Potentiale der Rationalisierung. Dementsprechend werden hemmende Hierarchien und Bürokratien abgebaut, und den Individuen wird mehr Eigenverantwortung übertragen. Zugleich werden die Arbeitsverhältnisse massiv flexibilisiert hinsichtlich der Arbeitszeiten und der Arbeitsorte. Das implizit männliche Normalarbeitsverhältnis erodiert allmählich und wird ersetzt durch verschiedenste prekarisierte Arbeitsformen wie Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung oder Teilzeitarbeit. Gegenwärtig haben, so die Analysen des Netzwerkes Ostdeutschlandforschung (2006), etwa die Hälfte der Arbeitnehmer/innen noch klassisch fordistische Erwerbsverläufe mit nur kurzen Unterbrechungen. Bei gut einem Drittel sind die Erwerbsverläufe diskontinuierlich und durch Wechsel zwischen Arbeitslosigkeit, Leistungsbezug und/oder Maßnahmen wie Fortbildung, AMB, ABM bestimmt. Es bildet sich eine neue Art prekärer und fragmentierter Erwerbsbeteiligung heraus. Nimmt man die geringfügig Beschäftigten hinzu, kommt man zu dem Ergebnis, „dass in Ostdeutschland fast 50 Prozent der Erwerbstätigen nicht mehr in fordistischen Erwerbssituationen agieren“ (ebd., 41). Vergleicht man diese Situation mit Westdeutschland, so zeigt sich, dass aufgrund dieses doppelten Transformationsprozesses die Erwerbsverhältnisse in Ostdeutschland deutlich prekärer sind. Im Folgenden wende ich mich der Entwicklung der Erwerbsintegration zwischen 1996 bis 2006 in einem Ost-Westvergleich zu (Statistisches Bundesamt 2008). Zunächst werden die 35-55jährigen Männer und Frauen betrachtet, das sind die Geburtenjahrgänge 1951 bis 1971, die weitgehend unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz ihre Sozialisation erfahren haben.

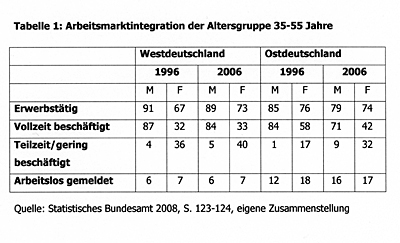

Das Erwerbsmuster der ostdeutschen Männer ist ebenso wie das westdeutscher Männer durch eine Vollzeittätigkeit gekennzeichnet. Dabei liegt die Arbeitslosigkeit der ostdeutschen Männer deutlich über der der westdeutschen Männer. Im Laufe von 10 Jahren nahm die Integration in eine Vollzeitarbeit ab, die Arbeitslosigkeit stieg weiter. Die Erwerbsmuster der Männer in Ost und West unterschieden sich insgesamt wenig, die Differenzen ergeben sich aus der schlechteren Arbeitsmarktlage in Ostdeutschland. Die Erwerbsintegration der Frauen differierte jedoch erheblich: 1996 waren ostdeutsche Frauen in einem sehr viel höheren Maße in eine Vollerwerbstätigkeit integriert, während über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Westdeutschland einer Teilzeitarbeit nachging. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland war doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Zehn Jahre später ist die Erwerbsintegration der ostdeutschen Frauen leicht gesunken, die Arbeitslosigkeit weiter gestiegen. Die Integration in eine Vollzeittätigkeit ist zurückgegangen (von 58% auf 42%), die Teilzeitquote hat sich fast verdoppelt (von 17% auf 32%). Dieser Anstieg ist jedoch der Arbeitsmarktsituation geschuldet und entspricht nicht den Wünschen der ostdeutschen Frauen (vgl. Statistisches Bundesamt 2008, 127). Die Erwerbsintegration der westdeutschen Frauen ist hingegen gestiegen. Jedoch arbeitet weit über die Hälfte der Frauen Teilzeit, dies ist von den meisten auch erwünscht (ebd.). Insgesamt zeigt sich eine allmähliche Annäherung der Geschlechter hinsichtlich der Erwerbsintegration, zugleich verweist die hohe Teilzeitquote unter westdeutschen Frauen auf die Dominanz des bisherigen Geschlechtervertrages. Für die ostdeutschen Frauen und Männer lässt sich schließen, dass durch hohe Arbeitslosigkeit und unerwünschte Teilzeittätigkeit die Realisierung des Doppelverdiener-Modells zunehmend schwieriger wird. Bevor ich auf diesen Aspekt genauer eingehe, möchte ich die Erwerbsintegration der 16-34jährigen Männer und Frauen betrachten, sie wurden zwischen 1972 und 1990 geboren, ein großer Teil von ihnen hat die Jugend bereits in Gesamtdeutschland verlebt.

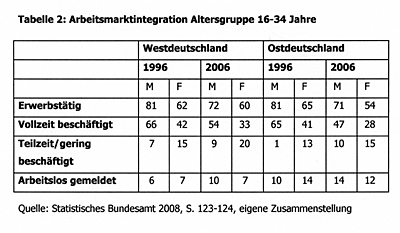

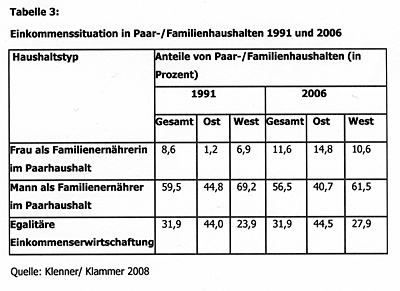

Die insgesamt niedrigere Erwerbsbeteiligung resultiert daraus, dass ein hoher Anteil dieser Altersjahrgänge noch eine schulische Ausbildung oder eine Berufsausbildung absolviert. Für die Männer ist festzustellen, dass die Integration in eine Vollzeittätigkeit deutlich geringer ist als in den älteren Generationen und der Anteil Teilzeit arbeitender Männer stark zugenommen hat. 2006 sind im Westen 9% und im Osten 10% der Männer in den bisher von Frauen dominierten Arbeitsverhältnissen tätig. Wiederum unterschieden sich die Erwerbsmuster der Männer wenig, erneut ist die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland höher. Während die Erwerbsintegration von jungen Frauen 1996 zwischen Ost- und Westdeutschland sehr ähnlich war, dies gilt auch hinsichtlich der Verteilung von Teilzeit und Vollzeit, ist die Erwerbsbeteiligung junger ostdeutscher Frauen 10 Jahre später deutlich gesunken. Dies verweist jedoch nicht auf eine abnehmende Erwerbsorientierung, nur 4% der Frauen sind nicht an einer Erwerbstätigkeit interessiert (ebd., S. 123), sondern auf die schlechte Arbeitsmarktlage. Insgesamt, so das Statistische Bundesamt (ebd.), hat die Erwerbsarbeit an Bedeutung gewonnen, insbesondere junge westdeutsche Frauen integrieren sich zunehmend in das Erwerbssystem, gleichen sich also dem ostdeutschen Muster an. In dieser Hinsicht stellt sich die Frage, ob sich auch in Westdeutschland allmählich ein Doppelversorger-Modell herausbildet. Eine Studie des Max Planck-Instituts für demographische Forschung in Rostock zeigt anhand einer qualitativen Interviewstudie zwei Muster der Familiengründung auf (Lippe/ Bernardi 2006). Befragt wurden 150 Männer und Frauen des Geburtenjahrganges 1975 und die Auswertung der Interviews zeigt, dass in Ost und West zwei unterschiedliche „kulturelle Modelle der Familienplanung“ (ebd., S. 2) verbreitet sind. Bei jungen westdeutschen Männern und Frauen dominiert das Modell „beruflicher Gradlinigkeit und sorgfältiger Planung“ (ebd.). Zunächst wird eine erfolgreiche Berufslaufbahn verbunden mit den Werten von materieller Absicherung und Erfolg realisiert, der Kinderwunsch schließt sich daran an. Eine Familiengründung wird nur vor dem Hintergrund einer erfolgreichen beruflichen Etablierung in Erwägung gezogen, wobei die berufliche Karriere des Mannes im Vordergrund steht. Dies verweist auf die weitere Gültigkeit des modernisierten Versorgermodells, auch wenn junge Frauen in Westdeutschland ebenso wie die ostdeutschen Frauen, Beruf und Familie vereinbaren wollen (vgl. Gille 2009). Hat sich das Paar und insbesondere der Mann beruflich etabliert, erfolgt meist die Geburt von zwei und mehr Kindern in kurzer Folge aufeinander. Die Kinderbetreuung erfolgt bis zum Alter von 3 Jahren weitgehend privat. Der Datenreport 2008 zeigt, dass im Jahr 2007 nur 9,9% der Kinder eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen (Statistisches Bundesamt 2008, S. 40). Diese zahlen verweisen darauf, dass in Westdeutschland immer noch das Leitbild der privaten Kinderbetreuung dominiert. In Ostdeutschland rekonstruierten v. d. Lippe und Bernardi hingegen ein „paralleles Modell“ (ebd.). Vor der Familiengründung muss nicht zwingend ein hoher beruflicher und materieller Status erreicht worden sein, wichtiger ist, dass beide Partner in einer ausbalancierten Form erwerbstätig sind. Unter einer Balance verstehen die jungen Ostdeutschen insbesondere einen Ausgleich zwischen Arbeits- und Freizeit, aber auch zwischen den Arbeitsbelastungen der Partner. Prinzipiell sehen sich Männer und Frauen als gleichberechtigte und gleich verpflichtete Partner für das Familieneinkommen an. Deutlich wird hier die Vorstellung eines Doppelverdiener-Modells. Haben sie eine solche Balance erreicht, steht der Familiengründung nichts im Weg, die durchschnittlich zweieinhalb Jahre eher erfolgt als im Westen. Diese angestrebte Ausbalanciertheit muss jedoch zwischen den Partnern immer wieder hergestellt werden, was angesichts der prekären Erwerbsbedingungen in Ostdeutschland schwierig ist. So erklärt sich, warum der Geburt des ersten Kindes erst sehr viel später eine zweite folgt oder auf weitere Kinder verzichtet wird. Während 55% der westdeutschen Paare innerhalb von fünf Jahren nach der ersten Geburt ein zweites Kind bekommen haben, sind es nur 30% der ostdeutschen Paare. Die Kinder werden zu einem hohen Anteil in öffentlichen Einrichtungen betreut. Im Jahr 2007 nahmen 41% der Kinder eine Tagesbetreuung in Anspruch. Hier schreibt sich bei einem großen Anteil der Paare das DDR-Modell fort, allerdings hat sich auch die Anzahl der Paare, die ihre Kinder unter 3 Jahren privat betreuen erheblich erhöht. 3. Der Aufstieg der Familienernährerin Wie die Zahlen zur Erwerbsintegration bereits nahe legen, können eine zunehmende Anzahl von Männern und Frauen die jeweiligen Lebens- und Integrationsformen des Geschlechtervertrages nicht mehr realisieren. Seit den 1990er Jahren entsteht das Phänomen der weiblichen Familienernährerin, diese Konstellation war weder im Geschlechtervertrag West, aber auch nicht im moderneren Geschlechtervertrag Ost vorgesehen, historische Vorläufer lassen sich freilich finden. Als Familienernährer wird die Person verstanden, die mehr als 60% des Haushaltseinkommens beträgt (Klenner/ Klammer 2008). Der Aufstieg der Familienernährerinnen beruht auf zwei Entwicklungen. Dies ist zum einen die Zunahme alleinerziehender Mütter und zum anderen die veränderte Erwerbssituation in den Paar- oder Familienhaushalten. Im Folgenden beziehe ich mich auf ein Forschungsprojekt von Christine Klenner und Uta Klammer, die dieses Phänomen erstmalig systematisch in den Blick nehmen. Die Anteile alleinerziehender Mütter sind in ihrem Sample in Ost- und Westdeutschland überraschend ähnlich. Der Anteil der alleinerziehenden Frauen betrug 1991 in Westdeutschland 6,5%, in Ostdeutschland 6,6%. Er hat sich in Westdeutschland bis 2006 auf 9,0% erhöht, in Ostdeutschland auf 9,2%. Zum Vergleich: Der Anteil alleinerziehender Väter ist in Westdeutschland in dem Zeitraum von 1,6% auf 1,2% gesunken, in Ostdeutschland von 0,6% auf 1,9% gestiegen. Anzumerken ist, dass diese Zahlen deutlich von denen im Datenreport 2008 angegebenen differieren. Dort ist das Phänomen der Alleinerziehenden insgesamt stärker verbreitet und die Ost-West-Differenz größer: in Westdeutschland leben bezogen auf alle Familienformen 2006 17% Alleinerziehende und in Ostdeutschland 25% (Statistisches Bundesamt 2008, 34). Da es sich um unterschiedliche Datensätze können diese Widersprüche hier nicht geklärt werden. Im Folgenden betrachte ich die Veränderungen der Einkommenssituation zwischen 1991 und 2006 in Paar- oder Familienhaushalten.

Bereits 1991 waren nur noch knapp 60% der Männer Familienernährer, davon deutlich weniger in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Dem entspricht, dass in Ostdeutschland in 44% der Paar-/Familienhaushalte Mann und Frau zu etwa gleichen Anteilen zum Familieneinkommen beigetragen haben, während das in Westdeutschland nur in 23,9% der Fälle so war. Frauen waren in 8,6% der Beziehungen die Familienernährerin, auch hier zeichnet sich eine erhebliche Ost-West-Differenz ab: 6,9% im Westen und 11,2% im Osten. Der Anteil der Familienernährerinnen ist in den vergangenen 15 Jahren um 3% gestiegen, vor allem in Westdeutschland hat dieser Haushaltstyp deutlich zugenommen. Entsprechend ist der Anteil der männlichen Familienernährer um insgesamt 3% gesunken, stärker im Westen als im Osten, und auch der Anteil der egalitären Einkommenssituation ist im Westen leicht gestiegen. Dennoch besteht weiterhin eine erhebliche Ost-West-Differenz: So fungieren in Ostdeutschland nur noch 40,7% der Männer als Familienernährer gegenüber 61,5% im Westen. Auch stehen 44,5% der Paare, in denen eine egalitäre Einkommenserwirtschaftung erfolgt, nur 27,9% der Paare im Westen gegenüber. Betrachtet man beide Formen von Familienernährerinnen zusammen, so ist mittlerweile in fast jedem fünften westdeutschen Haushalt (18,5%) und in deutlich mehr als jedem fünften ostdeutschen Haushalt (22,3%) eine Frau hauptverantwortlich für den Lebensunterhalt. Dabei handelt es sich bei den Familienernährerinnen keineswegs um hoch gebildete Frauen mit höheren Erwerbseinkommen, sondern ein beträchtlicher Anteil der Familienernährerinnen hat mittlere Bildungsabschlüsse und überdurchschnittlich viele Familienernährerinnen gehören zum Niedriglohnbereich. Die Position als Familienernährerin ist in den Paar- oder Familienhaushalten nicht freiwillig gewählt, sondern sie ist meist Resultat des „Ausfalls“ (ebd., S. 16) des männlichen Erwerbslohnes. Hier zeichnen sich wiederum zwei Konstellationen ab: Im ersten Fall ist der Mann sogar vollerwerbstätig, dennoch liegt sein Einkommen so deutlich unter dem der Frau, dass sie über 60% des Einkommens beiträgt (45% der Fälle in Westdeutschland und 48,5% in Ostdeutschland). Im zweiten Fall ist der Mann erwerbslos (18,3% der Fälle in Westdeutschland und 42% in Ostdeutschland). Insgesamt handelt es sich bei Paar- oder Familienhaushalten mit Ernährerinnen um Haushalte, die – nicht in allen aber doch in vielen Fällen – zu den einkommensschwachen Haushalten zählen. 37,3% gehören zu den ärmsten 20% aller Haushalte. 4. Verunsicherung von Männlichkeit Vor dem Hintergrund, dass die bestehenden Geschlechterverträge weiterhin hohe Zustimmung erfahren, muss man konstatieren, dass vor allem in Ostdeutschland ein „unfreiwilliges Einverdiener-Modell“ (ebd., S. 8) entsteht. Wie gehen Männer, deren Vorstellung von männlicher Identität in Industriegesellschaften, wie sie die DDR eine war, normativ an Erwerbsarbeit gebunden war, mit dieser Situation um? Wie schlägt sie sich in der individuellen Konstruktion von Männlichkeit nieder? Im Folgenden beziehe ich mich auf verschiedene qualitative Studien. In einer biographischen Studie über ostdeutsche Männer, die ich im Rahmen meiner Dissertation durchgeführt habe (Scholz 2004), hatte der größte Teil der Interviewten diskontinuierliche Erwerbsbiographien. Dennoch konstruierten die befragten Männer kontinuierliche Berufsbiographie, die von außen betrachtet als paradoxe Konstruktionen angesehen werden können. So etwa, wenn einer der Interviewpartner, der in der DDR als Lehrer arbeitete, sich heute immer noch als ein solcher versteht, obwohl er bereits seit vielen Jahren als Autoverkäufer arbeitet. Aus seiner Perspektive lehrt er seine Kunden, die richtigen Entscheidungen hinsichtlich des Autokaufs zu treffen. Diese widersprüchlichen Identitätskonstruktionen können als Bewältigungsstrategien des Umgangs mit den diskontinuierlichen Erwerbsbiographien angesehen werden und ermöglichen den Männern eine ins sich schlüssige männliche Identität zu entwerfen. Wenn die Berufsbiographie jedoch mehrjährige Lücken aufwies, griff dieser Bewältigungsmodus nicht mehr. Einer meiner Interviewpartner, der in den 1990er Jahren eine ausgesprochen diskontinuierliche Erwerbsbiographie hatte und zum Interviewzeitpunkt mit 46 Jahren eine Frühverrentung anstrebte, begann seine biographische Erzählung mit dem überraschenden Satz: „Mein Name ist Jürgen Bruns, Mädchennamen habe ich keinen“ (Name geändert, ebd.: 174 ff.). Man könnte dies zunächst für einen Scherz halten, aber die Fallrekonstruktion zeigt, dass sich dahinter eine Verunsicherung von Männlichkeit verbirgt. Bruns rekonstruierte männliche Identität in seiner Erzählung über die Positionen des Ehemannes und Vaters von zwei Töchtern. Da die Familie aber der Erwerbsarbeit im männlichen Lebensentwurf nachgeordnet ist, ist seine Position brüchig, was noch dadurch verstärkt wird, dass die Ehefrau die Familienernährerin ist. Stabilisierend auf seine Situation in der Familie wirkt sich aus, dass er sich nie als Familienernährer verstanden hat, denn es war selbstverständlich, dass beide Partner arbeiten und Geld verdienen. Indem die Ehefrau aber gegenwärtig die Alleinverdienerin ist, funktioniert das Geschlechterarrangement nicht mehr. Der Verweis am Beginn des Interviews, das er keinen Mädchennamen habe, lese ich als Zurückweisung seiner feminisierten Position in der Familie. Zwar ist Bruns derjenige, der zu Hause und auf das Geld der Ehefrau angewiesen ist, dennoch ist er ein Mann, denn, so die Logik, er hat keinen Mädchennamen. Insofern zeigt das Interview, dass der Verlust von Berufsarbeit zu einer Verunsicherung von Männlichkeit führen kann, die sich durch die Familienposition nur zum Teil kompensieren lässt. Susanne Völker (2008, auch 2006) hat in ihrer Untersuchung über Frauen und Männer im Einzelhandel im Land Brandenburg gezeigt, wie die Situation der weiblichen Familienernährerin in den Paarbeziehungen be- und verarbeitet wird. Das Ehepaar Gerstner weist eine recht ähnliche Erwerbsintegration auf wie die Familie Bruns. Frau Gerstner, die Anfang 50 ist, geht einer familienernährenden Teilzeitbeschäftigung im Einzelhandel nach, ihr Partner ist seit drei Jahren durchgängig arbeitslos. Der Verlust der Erwerbsarbeit hat in Herrn Gerstners Leben eine Leerstelle hinterlassen, die er selbst nicht zu füllen vermag. Diese Situation wird von beiden bewältigt, indem seine Frau als „Ersatzarbeitgeberin“ (Völker 2008, 19) fungiert. Er übernimmt unter ihrer Anleitung eine Reihe von Unterstützungsaufgaben wie den Einkauf von Sonderangeboten, die Betreuung der Eltern, Wohnungsrenovierungen, dennoch obliegt die Führung des Haushaltes weiterhin Frau Gerstner, denn dies entspricht ihrem weiblichen Selbstverständnis. Zugleich wertet sie in ihren Erzählungen die Tätigkeiten ihres Ehemannes auf und ihre eigenen Erwerbsarbeit ab. Diese Erzählungen verweisen auf „die ganze Fragilität der männlichen Position, deren sozialer Wert offenbar begründungsbedürftig geworden ist und sich nicht mehr von selbst versteht (ebd., 20). In Bezug auf die Verunsicherung von Männlichkeit durch prekäre Beschäftigung sei an dieser Stelle auf die Untersuchungen von Klaus Dörre (2005, 2007) über ostdeutsche Leiharbeiter in der Automobilindustrie verwiesen. Dörre argumentiert, dass der Bezugspunkt für die geschlechtlichen Entwürfe die vollzeitliche Erwerbsarbeit bleibt, während „eine prekäre oder nicht qualifikationsgerechte Erwerbsarbeit […] gleichbedeutend mit dem Verlust von Männlichkeit [ist]“ (Dörre 2007, 297). Ich würde angesichts der Lektüre seiner Untersuchung eher von einer Verunsicherung sprechen. Was jedoch deutlich geworden sein dürfte, ist, dass trotz stärkerer Verwerfung auf dem Arbeitsmarkt männliche Identität im Kern mit Vollzeiterwerbstätigkeit, also dem ‚klassischen’ männlichen Normalarbeitsverhältnis verknüpft bleibt. Dies wirft die Frage nach alternativen Männlichkeitskonstruktionen auf. Zu konstatieren ist, dass bisher kaum Studien zu dieser Frage existieren. Hingegen liegen durchaus einige Untersuchungen zu alternativen Lebensmodellen in Ostdeutschland vor (vgl. Dietzsch/ Bauer-Volke 2003; Links/ Volke 2009). Schaut man sich die Texte an, welche sich mit prekären Lebensverhältnissen von Männern beschäftigen, so ist festzustellen, dass die Orientierung an einer Erwerbstätigkeit zentral für die Lebenssinn bleibt. Beispielsweise wollen Hendrik Mayer und Martin Keil, beide um 1970 geboren, das bisherige Modell von Arbeit und Leben mit ihrer „Reinigungsgesellschaft“ transformieren (vgl. Sattler 2003). Zentrales Anliegen ist eine Vermittlung zwischen Kunst und Erwerbsarbeit, Künstler sollen in Unternehmen integriert werden und diese durch ihr kreatives Potential verändern. Ihre Tätigkeit verstehen die beiden Künstler nicht als eine künstlerische Freizeitbeschäftigung: „Das ist unser Beruf, davon ernähren wir uns. Im Grunde sind wir eine gelungene unternehmerische Existenzgründung. […] Eigentlich leben wir das vor, was wir anderen anraten“ (ebd., S. 181). Trotz des hohen avantgardistischen Anspruches bleibt also die Orientierung an einem sinnerfüllten, die Existenz sichernden Berufsleben letztendlich ungebrochen. Michael Hofmann zeigt, dass sich seit Mitte der 1990er Jahre in Ostdeutschland ein neues Sozialmilieu konstituiert, welches er als „aufstiegsorientiertes Pioniermilieu“ (Hofmann 2003) bezeichnet. Seine Träger sind jüngere und mittlere Jahrgänge mit höheren Bildungsabschlüssen. Diese Männer (und Frauen) wollen aus ihrem Leben etwas machen, suchen Herausforderungen, sind risikobereit und wollen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sie sind oftmals in prekären Verhältnissen selbständig. Erwerbsarbeit soll die Existenz sichern, ein Aufstieg in Institutionen wird hingegen nicht angestrebt, wichtiger ist es einen Bereich zu finden, indem man nach seiner Fasson selbst bestimmt existieren kann. Möglich ist, dass sich in diesem neuen Sozialmilieu auch neue männliche Identitätsmuster konstituieren, in denen nicht mehr eine lebenslange vollzeitliche Erwerbsarbeit den zentralen Stellenwert einnimmt, sondern auch diskontinuierliche Berufsbiographien in Verbindung mit einem Ethos der Selbstverwirklichung identitätsstiftend sein können. Dies scheint, so legen auch andere Untersuchungen nahe (vgl. Scholz 2005), vor allem im sogenannten kreativen Milieu der Fall zu sein. 4. Fazit Insgesamt zeigt die Analyse, dass auch 20 Jahre nach der politischen Wende in Ostdeutschland die Geschlechterbeziehungen durch das Doppelverdiener-Modell bestimmt sind. Männer und Frauen streben nach wie vor eine vollzeitliche Erwerbsarbeit an, auch die Muster der Familiengründung, die auf eine rasche Reintegration der Frauen in das Erwerbsystem setzen, scheinen von einem großen Teil der jüngeren Männer und Frauen weiter bevorzugt zu werden. Im Vergleich dazu dominiert im Westteil Deutschlands immer noch das modernisierte Ernährermodell. Zwar streben die jüngeren Frauen eine Integration in das Erwerbssystem an und wollen Beruf und Familie vereinbaren, wird jedoch eine Familie gegründet, so steigen die Frauen zunächst für einen längeren Zeitraum aus dem Erwerbssystem aus, um die Kinder privat zu betreuen. Die hohe Teilzeitrate und die geringe Inanspruchnahme öffentlicher Kinderbetreuung bestätigen die Fortexistenz des bisherigen Geschlechtervertrages. So kann man auch für die Gegenwart von zwei differenten Geschlechterverträgen in Deutschland sprechen. Jedoch stehen immer mehr – sowohl ostdeutsche als auch zunehmend westdeutsche – Männer und Frauen vor der Herausforderung, dass die angestrebten Geschlechtermodelle aufgrund der Umstrukturierung des Erwerbssystems nicht mehr realisiert werden können. Sowohl Frauen als auch Männer werden zeitweise oder dauerhaft vom Erwerbslohn des Partners bzw. der Partnerin abhängig. Insbesondere die Konstellation der Familienernährerin stellt die bisherigen Geschlechtermodelle Ost und West in Frage. Dies betrifft immerhin knapp jeden fünften west- und bereits mehr als einem Fünftel der ostdeutschen Haushalte. Diese Umstrukturierungsprozesse bringen für Männer und Frauen neue, komplexe Anforderungen mit sich. Man geht aber sicher nicht fehl in der Annahme, dass die Situation für Männer schwieriger zu be- und verarbeiten ist. Es ist insbesondere das immer noch dominante industriegesellschaftliche Männlichkeitskonstrukt, das Männlichkeit an eine gesicherte Erwerbsposition bindet, welches sich in den sozialen Praxen zunehmend nicht mehr realisiert werden kann. Frei nach Christoph Links und Kristina Volke (2009) gilt es nicht nur hinsichtlich der Lebensmodelle im deindustrialisierten Ostdeutschland die Zukunft neu zu erfinden, sondern auch in Hinsicht auf die Leitbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. Literatur Aulenbacher, Brigitte/ Funder, Maria/ Jacobson, Heike/ Völker, Susanne (Hg.) 2007: Arbeit und Geschlecht im Umbruch der modernen Gesellschaft. Forschung im Dialog, Wiesbaden Bauer-Volke, Christina/ Dietzsch, Ina (Hg.) (2003): Labor Ostdeutschland – kulturelle Praxis im gesellschaftlichen Wandel. Berlin. Dölling, Irene (2005): Ostdeutsche Geschlechterarrangements in Zeiten des neoliberalen Gesellschaftsumbaus. In: Schäfer, Eva et al. (Hg.): Irritationen Ostdeutschland. Geschlechterverhältnisse seit der Wende. Münster, S. 16-34. Dölling, Irene (2003): Zwei Wege gesellschaftlicher Modernisierung. Geschlechtervertrag und Geschlechterarrangements in Ostdeutschland in gesellschafts-/modernisierungstheoretischer Perspektive. In: Knapp, Gudrun-Axeli/ Wetterer, Angelika (Hg.): Achsen der Differenz. Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II. Münster, S. 73-100. Dölling, Irene (1993): Gespaltenes Bewußtsein – Frauen- und Männerbilder in der DDR. In: Helwig, Gisela/ Nickel, Hildegard Maria (Hg.): Frauen in Deutschland 1945 - 1992. Bonn, S. 23-53. Dölling, Irene (1991): Über den Patriarchalismus staatsozialistischer Gesellschaften und die Geschlechterfrage im gesellschaftlichen Umbruch. In: Zapf, Wolfgang (Hg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 25. Soziologentages in Frankfurt am Main 1990. Frankfurt am Main, S. 407-417. Dörre, Klaus 2007: Prekarisierung und Geschlecht. Ein Versuch über unsichere Beschäftigung und männliche Herrschaft in nachfordistischen Arbeitsgesellschaften. In: Aulenbacher, Brigitte et al. (Hg.): Arbeit und Gesellschaft im Umbruch moderner Gesellschaften. Forschung im Dialog. Wiesbaden, S. 269-302. Gille, Martina (2009): Familien- und Lebensmodelle junger Männer. In: Jurczyk, Karin/ Lange, Andreas (Hg.): Vaterwerden und Vatersein heute. Gütersloh, S. 97-120. Hofmann, Michael (2003): Soziokulturelle Milieus einer Industriegesellschaft im Wandel. In: Bauer-Volke, Christina/ Dietzsch, Ina (Hg.): Labor Ostdeutschland – kulturelle Praxis im gesellschaftlichen Wandel. Berlin, S. 145-155. Klenner/ Klammer (2008): Weibliche Familienernährerinnen in West- und Ostdeutschland. Tagungsdokumentation einer BMFSFJ-Tagung in der Villa Vigoni Oktober 2008. Erscheint in der entsprechenden Tagungsdokumentation. Links, Christoph/ Volke, Kristina (hg.): Zukunft erfinden. Kreative Projekte in Ostdeutschland. Berlin 2009. Lippe, Holger v./ Bernardi, Laura (2006): Zwei deutsche Ansichten über Kinder und Karriere. In: Aus erster Hand. Demographische Forschung, Jg. 3, H. 3, S. 1-2 Lohr, Karin/ Nickel, Hildegard M. (2005), Hg.: Subjektivierung von Arbeit – Riskante Chancen, Münster. Merkel, Ina (1995): Modernisierte Gesellschafts-“Bilder“ in den DDR-Printmedien der fünfziger Jahre. In: Fischer-Rosenthal, Wolfram/ Alheit, Peter (Hg.): Biographien in Deutschland. Opladen, S. 171-176. Nickel, Hildegard M. (1993): Gespaltenes Bewußtsein – Frauen- und Männerbilder in der DDR In: Helwig, Gisela/ Nickel, Hildegard M. (Hg.): Frauen in Deutschland 1945 - 1992. Bonn, S. 23-53. Netzwerk und Innovationsverbund Ostdeutschlandforschung (2006): Zur Lage in Ostdeutschland. In: Berliner Debatte Initial, Jg. 17, H. 5, S. 3-96. Pfau-Effinger, Birgit (1993): Macht des Patriarchats oder Geschlechterkontrakt? Arbeitsmarkt-Integration von Frauen im internationalen Vergleich. In: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, 23. Jg., H. 4, S. 633-663. Pfau-Effinger, Birgit (2000): Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Opladen, S. 68-73 Sattler, Karl-Otto (2003): Aufbruch zu neuen Ufern. In: . Bauer-Volke, Christina/ Dietzsch, Ina (Hg.): Labor Ostdeutschland – kulturelle Praxis im gesellschaftlichen Wandel. Berlin, S. 176-182. Schenk, Sabine (1995): Neu- oder Restrukturierung des Geschlechterverhältnisses in Ostdeutschland? In: Berliner Journal für Soziologie, 5. Jg., H. 4, S. 475-488. Schochow, Maximilian (2009): Der „Familienvater“. Von der Produktion einer DDR-Männlichkeit im Kontext demographischer Wissensbestände und sozialpolitischer Praktiken. In: Nagelschmidt, Ilse/ Wojke, Kristin (Hg.): Typisch männlich!?, Berlin: Peter Lang Verlag, S. 77-98. Scholz, Sylka 2004: Männlichkeiten erzählen. Lebensgeschichtliche Identitätskonstruktionen ostdeutscher Männer, Münster. Scholz, Sylka (2005): Die „Show des Scheiterns“ und der „Club der Polnischen Versager“. Der (neue) Diskurs der Gescheiterten. In: Zahlmann, Stefan/ Scholz, Sylka: Scheitern und Biographie. Die andere Seite moderner Lebensgeschichten. Gießen, S. 267-289. Scholz, Sylka (2008): Sozialistische Helden. Hegemoniale Männlichkeit in der DDR. In: Scholz, Sylka/ Willms, Weertje (Hg.): Postsozialistische Männlichkeiten in einer globalisierten Welt. Münster, S. 11-35. Scholz, Sylka (2010): Von starken Helden zu zärtlichen Vätern? Männlichkeit und Emotion in der DDR. In: Manuel Borutta / Nina Verheyen (Hg.): Die Präsenz der Gefühle. Männlichkeit und Emotionen in der Moderne. Bielefeld (Im Erscheinen). Statistisches Bundesamt (2008): Datenreport 2008. Ein Sozialbericht über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn. Völker, Susanne (2006): Praktiken der Instabilität. Eine empirische Untersuchung zu Prekarisierungsprozessen. In: Aulenbacher, Brigitte et al. (Hg.): FrauenMänner-Geschlechterforschung. State of the Art. Münster, S. 140-154. Völker, Susanne (2008): Entsicherte Verhältnisse – (Un)Möglichkeiten fürsorglicher Praxis. In Berliner Journal für Soziologie, 18. Jg., H. 2, S. 183-238. Winkler, Gunnar (Hg.) (2002): Sozialreport 2001. Daten und Fakten zur Lage in den neuen Bundesländern. Berlin. Zachmann, Karin (1997): Frauen für die technische Revolution. Studentinnen und Absolventinnen Technischer Hochschulen in der SBZ/DDR. In: Budde, Gunilla-Friedericke (Hg.): Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland nach 1945. Göttingen, S. 121-156. | |