| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||

|

| |||||||||||||

| Thema | Kulturation 1/2007 |

| Geschichte der ostdeutschen Kulturwissenschaft | |

| Redaktion | |

| Ostdeutsche Kulturwissenschaft in der Erinnerung | |

| Die

Rubrik „Themen“ ist 2007 der Geschichte der ostdeutschen

Kulturwissenschaft gewidmet. Dabei soll auch auf die 1963 begonnene

universitäre Ausbildung zum Diplom-Kulturwissenschaftler zurückgeblickt

werden. Um zur Teilnahme an dieser „Erinnerungsarbeit“ anzuregen, hat

sich die Redaktion entschlossen, aus bereits veröffentlichten Texten zu

zitieren. Dies auch in der Erwartung, Hinweise auf weitere

Zeitdokumente zu erhalten. Um die Debatte einzuleiten, hat die Redaktion zunächst fünf Texte ausgesucht. Wir zitieren zwei Interviews mit prominenten Absolventen, verweisen auf zwei Passagen aus der „schönen Literatur“ und zitieren dann das, was der Germanist dazu zu sagen weiß, der 1993 den entscheidenden kulturwissenschaftlichen Lehrstuhl in Berlin besetzte. Dies ist als Anregung gedacht, denn vor allem wollen wir Raum für die Beiträge vieler Kulturwissenschaftlerinnen über ihre Studienzeit in Berlin oder Leipzig geben. Diese Erinnerungen werden recht verschieden ausfallen, nicht nur, weil da zu unterschiedlichen Zeiten studiert worden ist – anfangs der 1960er Jahre sah das Studium anders aus als in den 70er, in den 80er oder gar in den 90er Jahren. Das gilt auch für die obligatorischen Nebenfächer, die nach den jeweiligen Neigungen gewählt worden sind. Solch Rückblick ist immer auch geprägt durch die heutige soziale und berufliche Position, durch das Gesellschaftsbild und die aktuellen politischen Einbindungen. Die Umstände können es auch nahe legen, überhaupt nicht mehr auf die eigene Vergangenheit zurückzublicken. Zu Recht hat der Datenschutzbeauftragte des Landes darauf hingewiesen, es gäbe ein schutzwürdiges Interesse daran, es niemanden wissen zu lassen, dass man in der DDR studiert habe und es das Fach Kulturwissenschaft gewesen ist. Darum muss das Forum der Kulturwissenschaftler in diesem Journal jenen vorbehalten bleiben, die dieses ihr „schutzwürdiges Interesse“ zwar nicht geltend machen, aber auch nicht jene Öffentlichkeit darstellen, vor der die Gesamtheit der Absolventen zu schützen ist. Im allgemein zugänglichen Teil werden darum auch nur die Auskünfte veröffentlicht, deren Verfasser dem ausdrücklich zustimmen. Das gilt ohne Frage für die Texte, die bereits veröffentlicht worden sind – noch dazu mit ausdrücklichem Bezug auf die Studienzeit. So hat die Humboldt-Universität vor einiger Zeit begonnen, in ihrer umfangreichen Selbstdarstellung im Internet auch „Prominente Ehemalige“ vorzustellen. Das sind insgesamt sieben berühmte Absolventen, davon haben zwei das Diplom als Kulturwissenschaftler erworben. Wir übernehmen die Interviews, die mit ihnen vor einigen Jahren geführt worden sind (und die etwas ausführlicher auch an anderer Stelle publiziert worden sind). Teil I Prominente erinnern sich an das Studium der Kulturwissenschaft Verantwortlich für die Rubrik „Prominente“ auf der Homepage der Humboldt-Universität ist die Pressestelle. In ihrem Auftrag führten Heike Zappe und Jörg Wagner die hier wiedergegebenen Gespräche, die Fotos sind von Heike Zappe. Es folgt hier zunächst die Präambel der Rubrik, dann die Gespräche mit Jügen Kuttner und Wolfgang Thierse. Beide Interviews sind unter www.hu-berlin.de/presse/ehemalige zu finden. Prominente Ehemalige der Humboldt-Universität Einige tausend Abiturienten entscheiden sich jährlich, eine wissenschaftliche Ausbildung an der Humboldt-Universität anzutreten. Im Wintersemester 2005/2006 studierten hier mehr als 39.000 junge Leute. Dieser Lebensabschnitt ist so vielschichtig und spannend wie die Lebensläufe der Betroffenen. Und viele der Ehemaligen dieser Universität, die in ein paar Jahren ihr 200jähriges Jubiläum begeht, sind heute keine Unbekannten im öffentlichen Leben. Die Palette der prominenten ehemaligen Studenten und Absolventen ist beschaulich: Die Politiker Wolfgang Thierse, Gregor Gysi, Regine Hildebrandt wie auch die ehem. Präsidentin der Berliner Abgeordnetenhauses Hanna-Renate Laurien, der Jurist Ernst Benda und der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Schütz haben hier studiert, ebenso der Kunstmäzen Heinz Berggruen, der Theatermann Frank Castorf, der Radiomacher Jürgen Kuttner, der Liedermacher und Dissident Wolf Biermann und die Schauspielerin Christiane Paul. Dass diese anerkannten und bekannten Persönlichkeiten einst an der Humboldt-Universität zu Berlin bzw. der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität immatrikuliert waren, ist den wenigsten bekannt. Das soll sich ändern. Eine Porträtreihe beleuchtet und hinterfragt in Wort und Bild diesen Lebensabschnitt der Einzelnen. Sie offeriert Erlebnisse, Erfolge und Hindernisse in jener Zeit ebenso wie gesellschaftliche Hintergründe und persönliche Befindlichkeiten. Jürgen Kuttner „Guck an, das kann ja toll werden" Wie der Radiomacher Jürgen Kuttner seine Studienzeit heute sieht Jürgen Kuttner, Jahrgang 1958, ist bekannt als Gründer der Ost-TAZ und Moderator beim Jugendsender Fritz. Von 1980 bis 1985 studierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin Kulturwissenschaften und promovierte zwei Jahre später zum Doktor der Philosophie. Wir wollten von ihm wissen, wie sehr ihn dieses Studium prägte. Jürgen Kuttner, Sie haben 1980 mit dem Studium der Kulturwissenschaften begonnen und die Universität sieben Jahre später als Dr. phil. verlassen. Was ist Ihre intensivste Erinnerung an die Humboldt-Universität? Da gibt es gar nicht so eine starke Erinnerung. Inzwischen ist das alles weit weg gerückt und nimmt diese Architekturform an. Als ich angefangen habe zu studieren, war das ein relativ normaler Ort. Drin war es ja auch eher ein bisschen DDR-mäßig unordentlich und so ganz unfeierlich.

Jürgen Kuttner im Interview Haben Sie schnell festgestellt, ob das Studium die richtige Wahl war? Es gab im ersten Semester eine sehr interessante Mischung aus Vorlesung und Seminar. Die Professoren haben eine Stunde Vorlesung gehalten und dann selber dazu das Seminar geführt. Das war insofern interessant, als dass man sofort checken konnte, was das für Leute sind. Und so richtig ist mir der Wolfgang Heise in Erinnerung geblieben, der gleich anfing, Heiner Mü ller vorzulesen und darüber zu diskutieren. Das war im Grunde das erste Mal, wo ich richtig stolz war: Mensch, jetzt biste Student und kannst das alles studieren. Alles ist offen und mal sehen, was da alles noch kommt und hoffentlich wird's interessant. Der zweite Eindruck war eine Vorlesung zu Kulturtheorie und Kulturgeschichte von Dietrich Mühlberg, die erstaunlich witzig und entspannend war. Das sind meine ersten Bilder, die ich von der Universität habe. Und das alles hat mich so mit Freude erfüllt, so guck an, das kann ja toll werden, das kann ja interessant werden. Was war der größte Unterschied zwischen Schule und Hochschule? Na, der Punkt ist ja, dass man in der Schule nicht freiwillig ist. Es gibt Pflichtveranstaltungen und ist mit Leuten zusammen, von denen man nicht erwarten kann, dass die desselben Geistes sind. An der Universität war das eine andere Situation. Man war auch schon ansatzweise erwachsener, jedenfalls was die männlichen Studenten betraf, weil die schon die Armee hinter sich hatten. Man bemerkte einen eigentümlichen Abstand zum Großteil der Studentinnen, die direkt aus der Schule kamen; die haben also Abi gemacht und gewissermaßen noch die Stullentasche um den Hals saßen sie dann eine Woche später in der Uni und haben dort ihre Pausenbrote ausgepackt. Diese Diskrepanz hat sich dann mit der Zeit verschliffen, aber am Anfang war eben diese Naivität da. Sie arbeiteten im Anschluss an Ihren Grundwehrdienst zeitweise als Grabungshelfer für das Märkische Museum, anschließend als stellvertretender Klubleiter im Jugendklub des Kreiskulturhauses Lichtenberg und als Hausmeister im Betriebskindergarten des VEB Steremat Berlin. Bei den Kulturwissenschaftlern waren relativ viel Leute, die zwischen Abi und Studium schon mal einen Job hatten. Teilweise waren die zu Beginn des Studiums 30 Jahre alt, was ja schon ein biblisches Alter darstellt, wenn man selber erst 22 ist. Ich hatte in dieser Zeit gejobbt, geheiratet und das erste Kind, da geht man auch anders an ein Studium ran. Sie haben an der Heinrich-Hertz-Oberschule das Abitur abgelegt und hatten einen Studienplatz für Physik sicher. Warum sind Sie nicht Physiker geworden? Man muss fein unterscheiden: Ich wollte Physik studieren, aber nicht unbedingt Physiker werden. Ich war auf dieser Mathe-Spezial-Schule, und da lag es relativ nahe etwas Naturwissenschaftliches zu studieren, ich hatte ein Faible für Mathe und Physik. Zweifel kamen mir, als mir ein Verwandter, der im Erzgebirge in einer Besteckfirma arbeitete, erzählte, sie kriegen alle fünf Jahre einen Physiker - weil Besteck ist Metall, Metall ist Physik - einer entwickelt ein neues Produkt und der letzte macht die Lohnabrechnung. Und da überlegte ich mir, ob ich wirklich so Einstein'sche Qualitäten habe und mich jetzt gewissermaßen allein durch Genialität aus Lohnabrechnungen irgendwie verabschieden könnte. Wenn du erst Physiker bist, dann bist du gewissermaßen immer Physiker. Und ich dachte, dann mach lieber irgend etwas anderes, etwas, wo keiner genau weiß, was das ist. Es hätte also auch Russisch sein können? Nein, nein, Russisch nicht. Es war schon so ein spezifisches Interesse für Popmusik und diesen Avantgarde-Kram da, an der Schule hatte ich Theater gespielt, viel gelesen... Und mich hat auch gewissermaßen immer das Nachdenken darüber interessiert, also nicht nur die Genießerebene. Und so stand die Überlegung, studiere ich jetzt Germanistik oder Theater- oder Musikwissenschaft. Und dann habe ich mich auch wieder für das Unbestimmteste entschieden, dann mache ich Kulturwissenschaft, das ist von allem etwas. Sie hatten keine klaren Vorstellungen, wie das Leben nach der Uni aussehen sollte? Im Gegenteil, mich hat fasziniert, dass so unklar ist, was man hinterher wird. Das Spektrum reichte ja vom Leiter im Eisenbahner-Klubhaus in Doberlug-Kirchhain bis zu Dramaturg an einem Berliner Theater. Ich musste mir erst hinterher Gedanken machen. Und habe schließlich mit größtem Interesse und mit einer Ernsthaftigkeit, die mir heute selten geworden scheint, studiert. Ein Kulturwissenschaftsstudium bekam man auch nicht ohne weiteres, auf einen Platz gab es sieben Bewerber. Das war so ein bisschen das Risiko. Dadurch, dass ein Umtauschen des Studienplatzes nicht möglich war, war klar: Ich gebe jetzt den Physikstudienplatz weg und habe erst einmal nichts in der Hand. Ich bin dann aber relativ selbstbewusst hingegangen zu den Kulturwissenschaftlern. Es gab auch ein Eignungsgespräch. Man musste dahin, den Scheitel noch mal nachziehen und dann wurde so eine Form von Reflexionsfähigkeit oder Neugier getestet. Wissen Sie, warum Sie zugelassen wurden? Na, warum hätten Sie mich nicht nehmen sollen? Es gab den Punkt "soziale Herkunft". Wer aus der Arbeiterklasse stammte, hatte bessere Chancen. Ihr Vater war Materialkontrolleur bei den Berliner Verkehrsbetrieben, Ihre Mutter arbeitete als Hauptsachbearbeiterin bei der Sparkasse. Vorteile hatte auch, wer drei Jahre zur Armee ging, wer in der SED war, in der FDJ, DSF usw..

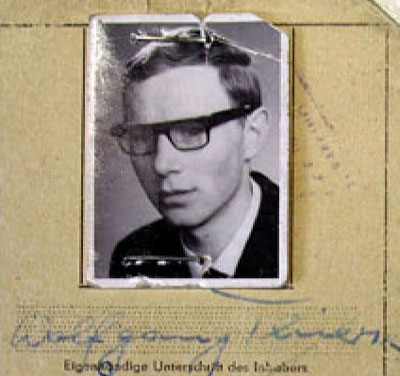

Jürgen Kuttner und sein Studentenausweis Das galt da für mich alles nicht. In die Partei bin ich erst später eingetreten. Ich war nicht so privilegiert, dass es klar war, ich kriege den Studienplatz. Aber ich hatte ein sehr gutes Abitur [alles Einsen – d. Red.] und auch schon ein bisschen Ahnung und eine gewisse Form von Eloquenz. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften waren die Geisteswissenschaften in der DDR stärker ideologiedominiert. In welchem gesellschaftlichen Klima fand Ihr Studium statt? Diese extreme Konflikthaftigkeit in der DDR, die 1976 mit der Biermann-Ausbürgerung kulminierte, war schon im Abklingen. Vieles war nicht mehr so hart oder so erbarmungslos, wie es noch in den 70er Jahren war. Im Politischen war das schon so eine Form von sich dreinschicken ins Schicksal, Schaden minimieren, irgendwie machen lassen. Leute in die Produktion schicken, das galt in den 80ern nicht mehr. Im Wissenschaftsbereich Kulturwissenschaft herrschte ein sehr offenes, tolerantes Klima. Und es resultierte aus einem bestimmten Widerspruch. Das ganze Studium war natürlich grundsätzlich marxistisch orientiert. Aber es war doch eine andere Form von wissenschaftlicher oder philosophischer Ernsthaftigkeit zumindest unter den Professoren oder in den Fächern, die man als Student ernst nehmen konnte. Und es gab solche solitären Figuren, wie Wolfgang Heise, von dem Heiner Müller sagte, er war der einzige Philosoph, den die DDR hatte, mit genug Brüchen in seiner Biographie und der die Philosophie tatsächlich transportieren konnte. Aber die Sektion Ästhetik sollte um das Jahr 1987 herum wegen „ Gorbatschowismus“ abgewickelt werden ... Ab 1985 spielte auch Gorbatschow eine enorme Rolle. Das, was man an Reformen, Hoffnungen und Illusionen damit verband, war Tagesgespräch. Also bezog man daraus auch Mut und Kraft, sich selber stärker zu positionieren und Alarm zu machen. Sie wurden aufgrund Ihrer hervorragenden Studienleistungen für ein Forschungsstudium vorgeschlagen. Was war denn das Reizvolle daran? Das klingt jetzt sehr anekdotisch, aber als das Studium drohte zu Ende zu gehen, hatte ich keine Vorstellung, was ich machen soll und wollte gern noch zwei Jahre an der Uni bleiben. Das erste starke Motiv aber war zu lernen. Ich bin mit einer großen Neugier hingegangen und es gab eine Menge nachzuholen - also alles das, was man humanistische Bildung nennt. Meine Begegnung mit der Antike fand an der Universität statt, in einem ehrwürdigen geschichtlichen Bereich. Deutsche Archäologie und Philologie waren im 19. Jahrhundert weltweit führend. Und das hatte noch eine atmosphärische Präsenz. Also das war für mich wirklich - und hält bis heute an - das war so ein Blitz, so ein Glücksmoment, so etwas Erhellendes, das hatte eine wirkliche Kraft. Ihr Dissertationsthema lautet: „Begriff und Problem der ‚Masse' in der ideologischen Auseinandersetzung auf kulturellem Gebiet". Hört sich alles andere als avantgardistisch an. Das Thema war in gewisser Weise eine Konsequenz aus der Wissenschaftspolitik der DDR. Ich habe lange Zeit an einem Oberseminar zu Peter Weiß' „Ästhetik des Widerstands" teilgenommen bei meinem späteren Doktorvater Norbert Krenzlin. Das hatte etwas Subversives, weil dort in der DDR notwenige, aber nicht geführte Diskussionen stattfanden. Daraus hätte sich ein Thema für die Dissertation ergeben sollen: der Avantgardebegriff bei Peter Weiß, bis hin zu Avantgardemusik. Unglücklicherweise wurde der Professor Sektionsdirektor und eingebunden in die so genannte Z-Planung: Im Zentralkomitee der SED wurden Forschungsprojekte beschlossen. Die hatten dann Gesetzeskraft. Der Schwerpunkt hieß dann für die Sektion „Massenkultur“. Folglich konnte er nicht mit seinen Forschungsstudenten Themen behandeln, die im Grunde genommen der Gegenpol waren. Damit wurde es diese Thematik für die Dissertation, die mich definitiv nicht interessierte. Ich habe mich innerlich zwingen müssen. Und ich habe den ganzen Tag und jede Menge Wein gebraucht, um mich dann abends um zehn hinzusetzen und noch eine Seite in die Schreibmaschine zu hacken. Mir war auch klar, dass es eine gewisse Enttäuschung am Institut geben wird, weil diese Erwartungshaltung da war: Der hatte schon immer sehr gute Leistungen, der kann das, der ist klug, der macht das ganz toll und wir sind gespannt, was der da so schreibt. Und ich wusste, alle würden ein Gesicht ziehen, wenn die das lesen. Und so war es dann auch. Aber es war eine Form von Ehrlichkeit durchzuziehen. Sie hätten sicher auch eine Assistentenstelle bekommen und die Universitätslaufbahn einschlagen können? Ich wollte dann raus aus der Uni. Die Atmosphäre wurde mir zu eng oder zu selbstbezüglich. Man kann nicht nur Theorie machen, wenn man weiß, auf der Straße wird nach ganz anderen Gesetzen entschieden. Es war mir zu wenig, es permanent immer nur besser zu wissen. Ich hab mich an verschiedenen Stellen beworben und merkte, dass es auch schwierig ist, seinem Bild von sich selbst treu zu bleiben. Ich hatte ein sehr vielversprechendes Bewerbungsgespräch in der Akademie der Künste in der Internationalen Abteilung. Man hätte in dem Job viel reisen können. Dann hatte ich mir aber vorgestellt, wenn sie zu dir sagen: "Genosse, wir schicken dich jetzt mal nach Bulgarien, zieh dich mal ordentlich an", dann muss ich mir bestimmt die Haare abschneiden und einen Anzug anziehen und das Parteiabzeichen anstecken. Und da wusste ich, das will ich nicht, da werde ich jemand anderes. Ich wäre mir so korrupt vorgekommen, so nach dem Motto: Wenn ich das mit mir machen lasse, dann lass ich auch alles andere mit mir machen. Im Verband Bildender Künstler der DDR konnten Sie dann so sein, wie Sie sein wollten? Im Künstlerverband hat es mir richtig Spaß gemacht. 1987 hab ich da angefangen. Ich bin aber auch mit dem Bewusstsein rein, hier muss ich irgendwann wieder raus, sonst mach ich doch noch Funktionärskarriere, auf die ich keine Lust hatte: Mann, nicht doof, sprachgewandt ... ich war da stellvertretender Abteilungsleiter, meine Vorgesetzte war schon ein bisschen älter, ich wusste, in fünf Jahren bin ich dann Abteilungsleiter. Dann kam die Wendezeit und Sie gründeten die Ost-TAZ. Es folgte die Radiokarriere über Jugendradio DT 64, Rockradio B zu Fritz, wo man Sie dienstags im „Sprechfunk“ hört. Parallel dazu machen Sie kulturphilosophische Vorträge mit Videoschnipseln und O-Tönen, die Reihe „Play loud" an der Volksbühne. Sie sind ausgebildet worden für den Kulturbetrieb in der DDR, hat Sie das Studium an der Humboldt-Universität für das nichtplanbare Leben in der BRD gut vorbereitet? Ich weiß nicht, ob eine Universität überhaupt auf das Leben vorbereiten kann. Was ich dort gelernt habe, ist eine Form von Problembewusstsein entwickelt zu haben und mit Konflikten kommunikativ umzugehen - nicht in einem Beziehungsdenken, sondern schon in halbwegs gesellschaftlichen Zusammenhängen. Vieles von dem, was ich jetzt beim Radio oder am Theater mache, ist natürlich nicht durch das Studium vorgeprägt. Mir ist es gelungen, eine bestimmte Menge von Substanz, Wissen und Erfahrung zu sammeln, aus denen aus man, je nach Befähigung, unterschiedliche Sachen machen kann. Ich würde mir auch zutrauen, an einem Theater als Dramaturg zu arbeiten, in den elektronischen Medien, in der Presse. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die in meiner Studienrichtung einfach unterbelichtet waren aber da war immer ein Unterbau, auf den ich mich beziehen konnte, ohne die handwerklichen Momente zu beherrschen. Wenn man wissenschaftlich arbeiten oder studieren oder lesen gelernt hat, dann ist man sowieso darauf angewiesen, dass man selber liest, das kann einem keine Universität abnehmen. Wenn ich heute noch mal studieren wollte, würde ich danach gucken, ob ich dabei zu lernen lerne. Von daher habe ich keine Defizite, was das Studium an der Humboldt-Uni angeht, ich fühle mich schon sehr gut ausgebildet. Noch immer. Das Interview entstand im März 2002. Es wurde im Rahmen des Projekts "Prominente Ehemalige der Humboldt-Universität zu Berlin" geführt. In dieser (gekürzten) Print-Fassung ist es erschienen in der Tagesspiegel-Beilage der Humboldt-Universität am 12. 04 .2002. Es liegt ungekürzt als Videomittschnitt vor. Wolfgang Thierse "Es war schon eine turbulente Zeit" Wolfgang Thierse ist Absolvent der Humboldt-Universität zu Berlin und erinnert sich mit gemischten Gefühlen Herr Bundestagspräsident, welche Erinnerung haben Sie an Ihre Studienzeit an der Berliner Humboldt-Universität? Ich war ausgesprochen gerne Student. Und auch immer ein wenig stolz, dass ich an einer der berühmtesten deutschen Universitäten studieren konnte. Es war nicht mehr die berühmte alte Friedrich-Wilhelms-Universität, sondern eine Universität unter den Bedingungen der DDR, aber ich hatte schon ein Bewusstsein davon, welche große Tradition dieses Haus hatte, das ich jeden Tag betrat. Sie sind in Breslau geboren und durch kriegsbedingte Umsiedlung im Thüringischen aufgewachsen. Ihr Vater war Rechtsanwalt, die Mutter Erzieherin. War der Weg zu einem Studium in diesem Elternhaus vorbestimmt? Da meine Eltern studiert hatten, lag es nahe, dass sich mein Bruder und ich auch in diese Richtung bewegten. 1962, im Jahr nach dem Mauerbau, habe ich Abitur gemacht. Zum Studium wurde ich zuerst nicht zugelassen. Ich hatte die falsche soziale Herkunft, kam nicht aus der Arbeiterklasse. Zweitens hatte die DDR damals wieder eine ihrer kleineren "Bildungsrevolutionen" ausgerufen: die Forderung, dass alle, die studieren wollen, erst einmal vorher einen ordentlichen Beruf erlernen, sich in der Produktion mehr oder minder gut bewähren. Von meiner Schulklasse wurden zwei zum Studium zugelassen. Beides Mädchen, die ein Lehrerstudium aufnahmen.

Wolfgang Thierse im Interview Demnach haben Sie zunächst einen so genannten ordentlichen Beruf erlernt? Ich erlernte in Weimar das edle Handwerk des Schriftsetzers. Meine zwei Jahre als Lehrling und nach der Facharbeiterprüfung waren ganz sinnvoll. In Weimar bin ich viel ins Theater und in die Museen gegangen und habe mich im besten Sinne auf's Leben und auf's Studium vorbereiten können. Dann bewarb ich mich in Berlin für die Fächer Kulturwissenschaft und Germanistik. Resultierte der Studienwunsch aus den Erfahrungen dieser Zeit? Ursprünglich wollte ich wie mein Vater Rechtsanwalt werden. Aber ich wollte zu DDR-Zeiten nicht Jura studieren, um dann als Staatsanwalt oder Richter im engsten Sinne des Wortes Staatsdiener zu werden. Eine Zeitlang hatte die SED gemeint, man brauche keine Rechtsanwälte, denn der sozialistische Staat sei per se gerecht. Also habe ich meinen anderen Interessen gelauscht. Später in einem Verlag oder in einem Theater zu arbeiten, reizte mich. Kulturwissenschaft als Studiendisziplin war damals ein ganz neues Fach. In der Kombination mit dem zweiten Fach Germanistik war das dann die Entscheidung für Berlin. Erinnern Sie sich an Ihre Aufnahmeprüfung? Ja, die Germanisten fragten mich überraschend nach einer Interpretation des Goetheschen Gedichtes "Willkommen und Abschied". Aber ich wollte das doch erst studieren, um Gedichte anständig interpretieren zu können. Im Fach Kulturwissenschaft wurde die grundsätzliche Frage gestellt, was das Ziel des Sozialismus sei. Meine Antwort muss sie verblüfft haben; ich glaube sogar, sie ist bis heute richtig: eine Gesellschaft herzustellen, in der soziale Gleichheit herrscht, damit natürliche Ungleichheit zu Geltung kommen kann. Es war die Zeit, als Walter Ulbricht die Losung ausrief, die Jugend müsse vorbereitet werden auf die spätere Zeit. Es gab relativ viel Freiheit. Die DEFA drehte noch ihre kritischen Filme, bevor das "Kahlschlagplenum" 1965 begann. Wie haben Sie diesen Umbruch bis hin zum VII. Parteitag, der Hochschulreform 1968, Prag 1968 für sich im Studium reflektieren können? Wie soll ich das nennen? Als Anflüge von - freundlich ausgedrückt - fast nationalem Selbstbewusstsein, - unfreundlich ausgedrückt - von ein bisschen Größenwahnsinn. Nach dem Bau der Mauer gab es eine innere "Festigung" der DDR, schließlich konnte keiner mehr abhauen. Da gab Ulbricht in fast maoistischer Geste das Motto aus: "Jetzt muss der große wirtschaftliche Fortschritt kommen - Überholen, ohne einzuholen!". Das neue ökonomische System der Planung und Leitung reformierte in gewisser Weise eine starre und ziemlich unsinnige Planwirtschaft. Dasselbe galt in der Kulturpolitik: Jetzt, da niemand mehr weg könne, müsste mehr möglich sein. So verstanden das jedenfalls viele Kulturschaffende, viele Literaten und Künstler. Diese Phase war allerdings sehr kurz. Das berühmt-berüchtigte IX. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 veranstaltete ein kulturpolitisches Scherbengericht, dessen Folge das Verbot vieler Filme und mancherlei Manuskripte war. Die öffentliche Kritik und Aburteilung von Wolf Biermann passte in diese Jahre. Dass uns das alles interessierte und bewegte als Studenten der Kulturwissenschaft, war klar. Das wurde heftig diskutiert.

Aus dem "Studienbuch" Auch in Seminaren? Weniger in den Seminaren, eher wenn wir uns abends zusammengesetzt haben. Der Fall Biermann war Gegenstand solcher studentischen Debatten bis hin zu unangenehmen Konsequenzen. So drohte einem Kommilitonen, der sich besonders heftig für Biermann eingesetzt hatte, die Exmatrikulation. Die anderen stellten sich dann schützend vor ihn und gaben wunderbar politisch lobende Stellungnahmen ab. Das Fach Kulturwissenschaft / Kulturtheorie war auch ein Phänomen einer bestimmten Art des Aufbruchs. Die marxistische Theorie - der Historische und Dialektische Materialismus - verengte sich auf Gesellschaftstheorie und wissenschaftlichen Kommunismus. Eine ganz wichtige Dimension fehlte: der Mensch als Individuum und die Bedingungen für seine Entwicklung. Die Einrichtung dieses Faches war eine Antwort auf diesen Mangel. Kulturtheorie als die Disziplin, die nach den Entwicklungsbedingungen des Einzelnen in einer sozialistischen Gesellschaft fragt. Das war ein Moment einer bestimmten Aufbruchsphase innerhalb der marxistischen Gesellschaftswissenschaft. Doch diese Phase hielt nur kurz an ... Knapp vier Jahre danach, 1968, waren schon viele Hoffnungen auf eine andere Art sozialistischer Gesellschaft gescheitert - eine mit mehr Freiheit für die Einzelnen, mit mehr wissenschaftlicher und kultureller Freiheit. Ich erinnere mich sehr lebendig an unerhörte Disziplinierungsaktionen, gerade an den Universitäten, gerade gegenüber den Wissenschaftlern, den Intellektuellen in der DDR. Alle sollten Zustimmungs- und Jubelerklärungen zum Einmarsch in die Tschechoslowakei abliefern. Wer das nicht tat, bekam ein Parteiverfahren oder ihm drohte die Exmatrikulation. Gab es so etwas wie eine studentische Opposition im Verborgenen? Das Wort Opposition ist so groß. Es hat vielerlei Aktivitäten gegeben in diesem halben Jahr. Im August selber gab es Protestaktionen gegen den Einmarsch: Flugblätter, interne Aufrufe. Manche haben die Folgen zu tragen gehabt, sie wurden exmatrikuliert oder für ein oder zwei Jahre "in die Produktion" geschickt, um sich zu "bewähren". Das war schon eine turbulente Zeit. Eine Phase jäh aufflackernder Hoffnung, ebenso jäh abstürzender Hoffnung und riesiger Enttäuschung. Was haben Sie von den Studentenrevolten jenseits der Mauer mitbekommen? Ziemlich viel. Zum einen über das Fernsehen, auch über die christlichen Studentengemeinden gab es gute Kontakte zu Westberliner Studenten, die zu uns kamen und während sie nur herumschwadronierten. berichteten. Manche von denen, die mich seit damals kennen, erinnern mich noch heute daran, dass ich ihnen in Kenntnis von Marx und Lenin deutlich überlegen war. Ich hatte das alles wirklich gelesen. Wie muss man sich den damaligen Studentenalltag vorstellen? Das Studium war gut organisiert, im Vergleich zu westlichen Universitäten stark verschult. Unser Jahrgang war in zwei kleine Seminargruppen von etwa 15 Leuten eingeteilt. Es war klar festgelegt, welche Lehrveranstaltungen obligatorisch und welche fakultativ waren. Daran hat man sich im Wesentlichen gehalten. Nach jedem Semester oder am Ende jeden Studienjahres gab es Prüfungen. Also musste man sich schon ein bisschen dahinter klemmen. Als Germanist hat man unerhört viel gelesen, und das mit Vergnügen. In den Seminaren, besonders zur Ästhetik und zur Philosophiegeschichte wurde viel über Texte diskutiert. Andererseits gab es entsetzlich langweilige Vorlesungen über dialektischen Materialismus; man musste sich obligatorisch die Geschichte der Arbeiterbewegung anhören, die Einführung in den Wissenschaftlichen Kommunismus und die Politische Ökonomie des Kapitalismus. Das war dieser unerträgliche Kathedermarxismus, wie man ihn vorsichtig nennt - doktrinär und unfrei bis zum Erbrechen. Gab es unter den Dozenten Persönlichkeiten, die Sie geprägt haben? Der einzig wirklich faszinierende Lehrer, den ich kennengelernt habe, war Wolfgang Heise - selbst überzeugter Marxist jüdischer Herkunft, der im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Robert Havemann in die Kritik der SED-Führung geraten war. Er hielt philosophie- und ästhetikgeschichtliche Vorlesungen. Das war spannend. Es regte zum Nachdenken und zum Widerspruch an. Man hat in der DDR unter Widersprüchen studiert. Man hat etwas gelernt und es gab unsäglich Vieles, mit dem man nie wirklich etwas anfangen konnte.

Wolfgang Thierse im Interview Wenn Sie rückblickend die Qualität Ihres Studiums beurteilen, sind Sie das, was Sie heute sind, mit Hilfe dieses Studiums geworden? Bei den Germanisten habe ich gelernt, am Text zu arbeiten, Gedichte und Romane zu interpretieren, also Texte zu verstehen. Außerdem musste ich lernen, mit Widersprüchen zu leben, auch mit den Widersprüchen meiner Existenz. Aber ich glaube nicht, dass ich viel Handwerkszeug für den späteren Beruf erworben habe. Dazu war dieses Studium der Kulturwissenschaft ideologisch zu überfrachtet. Dennoch haben Sie sich für die Laufbahn eines Forschungsstudenten entschieden … Ich wollte am Ende des Studiums nicht in ein Kulturhaus oder in die kulturpolitische Praxis gehen. Dazu war ich zu sehr an Theorie und Wissenschaft interessiert. Und natürlich war ich gern an der Universität, erst als Forschungsstudent, dann als Assistent - das hat mir Spaß gemacht. Ich habe Studenten unterrichtet. Kommunikation ist immer noch das Vergnüglichste - auch in meinem jetzigen Beruf. Was war das Spezialgebiet? Ich bin Forschungsstudent im Bereich Ästhetik geworden und habe mich mit neueren Entwicklungen der Semiotik und mit Wissenschaftskritik an der Entwicklung der Literaturwissenschaft befasst. Besonders wissenschaftsmethodische und -kritische Fragen haben mich sehr beschäftigt. Hatten Sie seinerzeit Schwierigkeiten aufgrund Ihrer Religiosität? Dass ich Christ bin, hat während des Studiums immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt - obwohl ich in der Katholischen Studentengemeinde Berlins und der DDR sehr aktiv war. In der Einschätzung zur Zulassung für das Forschungsstudium findet sich in den Akten der Hinweis: "Die religiöse Bindung hat ihn, wie sein Auftreten während des Studiums zeigt, nicht daran hindern können, und wird es auch künftig nicht tun, gesellschaftlich aktiv und politisch progressiv in unserer Gesellschaft tätig zu sein." Ist das Wissenschaftslyrik, um Sie durchzuboxen? Solche Texte kann man nur verstehen, wenn man weiß, unter welchen Voraussetzungen sie geschrieben wurden. Da ist einer, von dem das Institut sagt: ein intelligenter Junge, der hat was drauf, es wäre doch gut, wenn der bei uns bleiben könnte. Aber nun hat er einen doppelten Makel: Er ist nicht in der SED. Und noch schlimmer, er ist Christ - oder wie es hieß: "religiös gebunden". Also muss man nun, um diesen doppelten Makel zu überkleistern, besonders dick auftragen: Was für ein überzeugter Sozialist er ist. Das hat noch gar nichts mit Anpassung zu tun. Wie 99,99 Prozent der DDR-Bürger war auch ich kein Revolutionär. Denn wir haben uns weder subjektiv noch objektiv in der Lage gesehen, dieses System umzustürzen. Haben Sie das Forschungsstudium beenden können? Ja, aber ich habe meine Doktorarbeit nicht beendet. Ich wurde als wissenschaftlicher Assistent an der Humboldt-Uni eingestellt, weil die Kollegen meinten, auch ohne beendete Doktorarbeit sei ich so gut, dass ich an der Hochschule bleiben sollte. Weshalb hatten Sie die Promotion nicht abgeschlossen? Warum wird man mit etwas nicht fertig? Weil man mit den Widersprüchen, mit denen man zu tun hatte, nicht zu Rande kommt. In meinem Falle waren das auch die verordneten marxistischen Vorzeichen. Welchen Rat würden Sie heutigen Studenten geben? Das klingt so altväterlich. Während des Studiums muss man zwei Dinge tun: sich selbstverständlich auf den Hosenboden setzen, sonst lernt man nichts. Zugleich muss man sich die Freiheit nehmen, sich nicht auf das eigene Fach einschränken zu lassen. Man muss der Gefahr begegnen, borniert zu werden, stattdessen sollte man sich für andere Fragen und Fächer interessieren sowie für das, was man studentisches und universitäres Leben im weiten Sinne des Wortes nennt. Ich halte nichts von Studenten, die ganz stur, mit engem Blick nur das studieren, was sie ganz schnell zum Abschluss bringt. Allerdings schätze ich auch diejenigen wenig, die vor der Verpflichtung zum Fleiß davon laufen, indem sie sich in die Abenteuer der studentischen Freiheit stürzen. Man muss beides miteinander verbinden. Und ich wünsche mir, dass Studenten heute die politische und akademische Freiheit wirklich nutzen, die sie haben und die ich leider nicht hatte. Das Interview entstand im September 2004. Es wurde im Rahmen des Projekts "Prominente Ehemalige der Humboldt-Universität zu Berlin" geführt. In dieser Print-Fassung ist es erschienen in der Tagesspiegel-Beilage der Humboldt-Universität am 22. 10. 2004. Teil II Studium der Kulturwissenschaft in der schönen Literatur Aus Texten von Maxie Wander und Alexander Osang … dieses Studium wurde eine wunderbare Geschichte Aus: Maxie Wander, Guten Morgen, du Schöne. Buchverlag Der Morgen, Berlin 1977. In diesem Buch erzählen Frauen ihr Leben. Hier eine Studentin, die 1975 - zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Maxie Wander - 41 Jahre alt war, geschieden, Mutter von zwei Kindern und Fernstudentin der Kulturwissenschaft (Diplom 1978). Nach dem Studium arbeitete sie als Drehbuchautorin und Dramaturgin für das Dokfilmstudio der DEFA. „So wurde ich Vertrauensmann, weil ich ein sozial denkender Mensch bin, ne? Wenn einer krank wurde, bin ich hingesaust und dachte: Der muß ja gesund werden, wenn Du ihm Blumen bringst. Und dann kamen die Frauenförderungspläne. Mein Chef hatte eigentlich keine Ambitionen, der sagte, das wäre alles Quatsch, man sollte sich am Arbeitsplatz qualifizieren. Aber ein anderer meinte, warum denn nicht, sie fragt doch dauernd, und wir haben bloß drei Frauen in der Abteilung. Um Gottes willen, rief mein Chef, in ihrem Alter, hat sie denn überhaupt Abitur? Nee, sage ich. Na also, schreit mein Chef, ist doch alles Quatsch. Der andere blieb aber dran, und ich sagte wie immer: Gut, mache ich. Ich wußte ja gar nicht, was auf mich zukam. Bin also zur Volkshochschule gewandert, und dort traf ich eine Frau! Wir sprachen eine Stunde zusammen, dann sagte sie: Es ist erstaunlich, was Sie alles nicht wissen. Die Aufnahmeprüfung für die elfte Klasse schaffen Sie nie. Wir machen das anders. Ich gebe Ihnen eine Stunde in den Deutschfächern und viele Hausaufgaben... Abends habe ich zu meinem Mann gesagt: Ich habe keine Zeit mehr, ich muß lesen. Da hat mein Mann nicht gefragt, was ich lese und warum ich lese, er hat nur dauernd gewimmert, daß kein Knopf am Hemd war. Und hat ferngesehen. Und ich saß in der Küche und hab studiert... Mir ging eine Welt auf. Aber mein Mann hat immerfort nur Geschichten erzählt, wie ein Studium jede Ehe zum Platzen bringt... Ich habe geackert und geackert und hab mich gezankt zu Hause... ich war so wahnsinnig wütend auf meinen Mann, weil er nie fragte: Kann ich im Haushalt was machen, kann ich Schularbeiten bei den Kindern nachsehen? Nichts, gar nichts. Hat mir nur immer gesagt: Jetzt endlich siehst du, was du alles nicht weißt. Und hat Klavier gespielt. Hab ich mir oft gedacht: Du Scheißkerl! Kurz und gut, ich habe nach einem Jahr das Deutsch-Abitur mit Eins gemacht...Geschichte haben wir ´ne Zwei gemacht. Und Staatsbürgerkunde... also da wars ´ne Drei, und da war ich noch recht zufrieden. Aber was denkst du, zum Studium kam ich nicht! Es kam nur ein Brief: Liebe Frau S. Ihr Aufnahmegespräch und Ihre schriftlichen Arbeiten haben leider nicht den Erfolg gebracht, den wir erwarteten. Ihr Alter ist eigentlich auch... Na, schönen Dank! Nun hast du endlich den Beweis, du bist halt doof. Zu... den Leuten habe ich gesagt: Ich krieg das nicht mehr unter einen Hut, ich hab vom Studium Abstand genommen... Unsere Scheidung war kurz. Die erste Verhandlung dauerte eine Viertelstunde. Am schlimmsten traf mich, daß er in seiner Begründung geschrieben hatte, ich könnte ihm geistig nicht mehr folgen, er hätte mittlerweile eine studierte Frau kennengelernt, die ihm neue Horizonte eröffnet hat... Paß auf, der Mann war weg, und ein paar Tage später bekam ich die Zuschrift: Sie sind immatrikuliert. Ich hatte mich noch einmal beworben und noch einmal alle Papiere fertiggemacht, es war ein absoluter Zufall. Aber ich dachte: Du hast versagt auf allen Gebieten, du schaffst das Studium nie... Da passierte etwas Irrsinniges: Jeder riet mir ab. Mein Chef war besonders süß, der sagte: Ja, was machen wir denn da, gehen wir tanzen? Nee, sage ich, wir gehen studieren. Was, sagt mein Chef, in Ihrem Alter? Sie sollten sich noch ein bißchen amüsieren... Kurz und gut, dieses Studium wurde eine wunderbare Geschichte. Jetzt geht es dem Ende zu, und ich habe einen Horror vor der Zeit danach. Dieser Austausch mit anderen Menschen, der bleibt im Beruf ja nicht erhalten.“ (S. 179 ff.) Schneider hatte die rote Scheiße nicht mehr ertragen Aus: Alexander Osang: die nachrichten (Frankfurt / Main 2000). „Schneider und Landers hatten in Berlin Kulturwissenschaften studiert. Schneider kannte jeden Song von Deep Purple und jeden von Rainbow. In der siebten Klasse hatte er in den Bogen für die Berufswünsche geschrieben: Richie Blackmoore. Landers hatte dreimal in der Woche den Discjockey in einem Berliner Jugendklub gemacht. Weitergehende kulturelle Interessen hatten sie nicht, soweit er sich erinnerte. Landers hatte den Studienplatz nur bekommen, weil seine Mutter an der Sektion Kulturwissenschaften arbeitete. Als Sekretärin zwar, aber wer das nicht wusste, hätte sie auch für eine Dozentin halten können. Wie Schneider mit seinen politischen Ansichten an den begehrten Studienplatz gelangt war, konnte Landers sich heute noch nicht erklären. Es war egal. Sie hatten die Sektion Kulturwissenschaften beide nach dem ersten Studienjahr verlassen. Landers waren die Wichtigtuer in seiner Seminargruppe auf die Nerven gegangen, ihre Konspekte und bunten Unterstreichungen in den Seminarvorbereitungen, ihre besorgten Blicke, wenn er wieder mal keine Antwort wusste. Vor allem aber hatte er nicht die geringste Ahnung gehabt, was er nach den fünf Jahren Studium lieber machen würde, als Platten aufzulegen. Schneider hatte die rote Scheiße nicht mehr ertragen, wie er es nannte. Er war in seinen Beruf als Drucker bei der Sächsischen Zeitung in Dresden zurückgekehrt und schrieb gelegentlich unter Pseudonym Kurzrezensionen von Heavy-Metal-Konzerten.“ (S. 101) „Landers erzählte von seinem Leben in Ostberlin, von Weißensee, seinen Eltern, seiner Schule, der Humboldt-Universität, der Sektion Kulturwissenschaften, von dem Gerücht, dass in jeder der Seminargruppen zwei Stasispitzel untergebracht worden waren... Landers erzählte von seinem Armeedienst in Neubrandenburg, er war Kraftfahrer im Regimentsstab gewesen, er erzählte von der Diskothek, auf der er Deshalv spill mer he von BAB gespielt hatte. Von dem Klubleitungsmitglied, das ihn bei der FDJ-Kreisleitung angeschwärzt hatte.“ (S. 273) „Landers... fand ein paar Aufsätze und Bewerbungen. ‚Hör dir das mal an‘, sagte er. ‚Damit habe ich mich für Kulturwissenschaften beworben. „In der entwickelten sozialistischen Gesellschaft nimmt die Kultur einen immer breiteren Raum im Leben der Bürger ein. Nicht umsonst spricht die Hauptaufgabe von der immer besseren Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse. Für den zweiten Teil dieser Aufgabe wäre ich gern mitverantwortlich. Bücher und Konzerte begleiten mich durch mein Leben, seit ich denken kann... blablabla... Ich würde später gern an einer Publikation mitwirken, als Lehrer arbeiten oder in einer der vielen Massenorganisationen, deren Anliegen es ist, die kulturellen Bedürfnisse der DDR-Bürger besser zu befriedigen... blablabla.“ Damit haben die mich genommen.‘ ‚Warum nicht. Es war das, was sie hören wollten.‘“ (S. 372) „Landers raschelte sich durch das Papier, wertloses Zeug. Es sagte ihm alles nichts mehr. Die Studienhefter waren dünn, in manchen klemmten nur zwei, drei Blätter. Kulturgeschichte. Literaturgeschichte. Dialektischer und historischer Materialismus. Politische Ökonomie des Kapitalismus. Landers hatte kaum Erinnerungen an seine zwei Semester Kulturwissenschaften.“ (S. 373) Teil III Wie sich ein Germanist aus Hamburg erinnert Das Fach mußte „erfunden“ werden Aufschlussreich und anregend ist, was der Germanist Böhme erinnert, der 1993 den entscheidenden kulturwissenschaftlichen Lehrstuhl in Berlin besetzt hat. Dazu hier eine Passage aus dem Vorwort zu dem von Hartmut Böhme, Peter Matussek und Lothar Müller herausgegebenen Buch „Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will“, Reinbek bei Hamburg 2000. Wer studieren will, erwartet zu Recht, an den Universitäten auf theoretisch gut geordnete Fächer, gesicherte Traditionen, klare Fragestellungen, bewährte Methoden und erprobte Studiengänge zu stoßen. Ob Germanistik, Philosophie, Slawistik, Kunstgeschichte oder Soziologie – je näher eine universitäre Disziplin an einem Schulfach liegt, desto zutreffender werden diese Erwartungen sein. Schon die Schullehrer der Studierwilligen studierten das ins Auge gefaßte Fach, und zwar wiederum bei Universitätslehrern, die ebendieses Fach auch schon studiert hatten – und so weiter zurück, womöglich bis tief ins 19. Jahrhundert. All dies trifft auf die Kulturwissenschaft nicht zu. Es gibt sie als Studienfach, sieht man einmal von zwei weisungsgebundenen DDR-Instituten ab, erst seit Mitte der achtziger Jahre – und auch nur an einigen Universitäten. Keiner der derzeitigen Professoren der Kulturwissenschaft konnte diese also studiert haben. Das Fach mußte „erfunden“ werden, allerdings nicht im luftleeren Raum: Es gab in der Geschichte der Geisteswissenschaften vielfache Ansätze, die auf eine Kulturwissenschaft zielten. Und es bestand in den achtziger Jahren ein universitärer und bildungspolitischer Bedarf, dieses Fach und die mit ihm verbundenen Theorien, Fragestellungen und Perspektiven an den deutschen Universitäten zu etablieren. Internationale Einflüsse, vor allem aus dem angloamerikanischen und französischen Bereich, begünstigten den Neuansatz. Wer Kulturwissenschaft studieren will, sollte diese Hintergründe kennen. Auch von ihnen handelt dieses Buch. Es wird deutlich machen, daß dieses Fach ein anspruchsvolles Abenteuer darstellt, dessen Zukunft in der akademischen Landschaft nicht gesichert ist; daß hier ein Ausbildungsfeld betreten wird, das von den Studierenden Neugier und Gestaltungswillen, Lust auf theoretisches Denken und historisches Forschen, Experimentierfreude im Umgang mit neuen Medien und geduldiges Versenken in alte Künste, teilnehmendes Interesse an großen Zusammenhängen wie an detaillierten Feinheiten des historischen Prozesses, Motivation für kulturelle Interventionen und soziale Phantasie schon während des Studiums erwartet. Das Fach ist neu – also ist es offen für unkonventionelle Aktivitäten; es ist relativ unbestimmt – also bietet es Raum für eigenes Gestalten; es ist mannigfach verzweigt – also kann man sehr Verschiedenes lernen, neue Wege ausprobieren, sich große Überblicke verschaffen oder auch in eine der Verästelungen vertiefen. All dies eröffnet für die Studierenden Chancen, die in dieser Fülle kaum ein anderes Fach bieten kann. Doch zugleich haben diese Chancen der neuen Disziplin ihre Kehrseiten: Die Vielfalt ist verwirrend, das Fach hat an jeder Universität einen anderen Zuschnitt, die Gegenstandsfelder sind überwältigend weit, die Theorien und Methoden sind unübersichtlich, kompliziert und widersprüchlich; man wird zwischen produktivem Dilettantismus und Expertenwissen hin und her geworfen, man findet keinen festen Boden, man vermißt Perspektive und Orientierung.“ (S. 7 – 8) | |